在中国传统文化中,人体上的痣被赋予了超越生理现象的深刻寓意,成为解读命运、性格甚至健康的重要符号。古人认为“痣生于隐处多吉,显处多凶”,其色泽、位置与形态暗含天机,既可能是福运的象征,也可能是灾厄的警示。本文将从痣相的分布规律、吉凶判断及文化价值三个维度,结合古籍理论与现代研究,系统解析痣相学的核心内涵。

痣相分布与命运关联

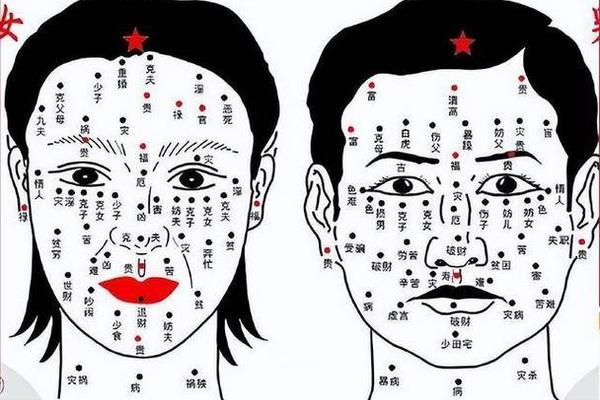

面部作为人体最显著的区域,其痣相分析在相学中占据核心地位。根据《面相分析:脸上痣揭示出命运轨迹》记载,眼尾痣被称为“桃花劫”的象征,这类人往往情路波折,婚姻易受第三者侵扰,但若痣色黑亮饱满,却能转化为事业助力。而眉间痣则预示极端运势,既可能成就非凡事业,也可能因性格缺陷招致重大失败,尤其女性需警惕家庭关系失衡。

身体隐蔽部位的痣相多与财富、健康相关。如脚底痣在相学中被视为“峰候带相”,预示统领一方的潜力,而胸前痣若靠近锁骨则代表善缘广结,但若位于两乳正中则被贬为“狼心狗肺痣”,暗示重利薄情。这些分布规律体现了古人“显隐有别”的哲学思想,将人体划分为不同能量场域,与《痣相图解大全》中“显痣多凶,隐痣多吉”的理论形成呼应。

吉凶痣相的判断标准

痣相的吉凶判定需综合形态、色泽与病理特征。优质吉痣需满足“黑如漆、赤如泉,白如玉”的色泽标准,且边缘清晰、表面光滑,如头顶痣虽隐匿却具逢凶化吉之效。反观恶痣常呈现茶褐色或灰暗色调,伴随边界模糊、表面溃烂等特征,如鼻翼痣不仅象征财运流失,更与呼吸道疾病存在潜在关联。

现代医学研究为传统痣相学提供了新视角。德国医学界发现痣的病理特征与性格形成存在相关性,例如内分泌异常导致的色素沉淀,可能同时影响个体情绪稳定性。这种“身体素质决定性格,性格决定命运”的链条,恰与《痣相》中“红痣吉,黑痣凶”的古老训诫形成跨时空对话。但需警惕过度解读,临床数据显示仅0.03%的色素痣存在恶变风险。

痣相学的文化价值争议

作为延续千年的民俗智慧,痣相学承载着独特的文化记忆。古籍《尚书》已记载将痣相纳入国家人才选拔体系,明清相术著作更发展出200余个面部痣位解读系统。这种将人体微观特征与宏观命运相连的思维方式,体现了天人合一的哲学观,也为现代心理学中的“躯体标记假说”提供了文化注脚。

然而科学界对其预测功能持审慎态度。表皮黑色素细胞的随机分布特性,使系统化命运推演缺乏生物学基础,临床研究显示90%的“凶痣”实属良性。当代学者建议采取“文化现象学”视角,将痣相学视为理解传统思维模式的窗口,而非实际占卜工具。如额角痣的“离乡运”解读,实为古代人口流动困境的心理投射。

痣相学作为跨越医学、哲学与民俗的特殊知识体系,既包含古人观察自然的智慧结晶,也掺杂着时代局限的认知偏差。在当代语境下,我们既要珍视其文化价值,也需以科学精神辨析真伪。未来研究可探索痣相表征与基因表达的关系,或结合大数据分析痣位分布与社会经济地位的关联,这将为传统相学注入新的生命力。对于普通民众,理解痣相背后的文化隐喻远比执着于吉凶预言更有意义——毕竟,真正决定命运的,始终是那颗跳动不息的心。