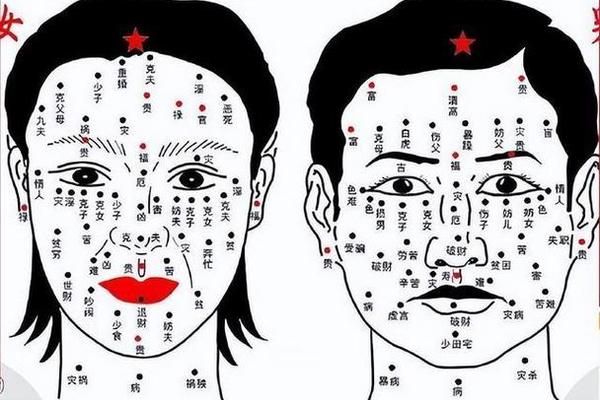

痣相学作为中国传统面相学的一部分,其历史可追溯至春秋时期。古人将面部分为“天庭”“地阁”等区域,认为痣的位置、色泽与形状是“上天垂相”,能反映个人的命运与性格。例如《相理衡真》中提出:“痣宜藏不宜露”,显处痣多凶,隐处痣多吉,并依据“黑如漆、赤如泉、白如玉”的色泽标准划分吉凶。这种观念与古代“天人合一”的哲学思想密切相关,痣被视作自然与人类命运信息同步的符号。

在具体实践中,痣相学发展出复杂的分类体系。如显痣与隐痣的区分,前者指面部可见的痣,后者则藏于毛发或身体隐蔽处;善痣需满足色泽光润、形状饱满等条件,而恶痣常伴随晦暗浑浊的特征。古人对痣的解读往往与社会绑定,例如认为奸门(眼尾)痣象征桃花劫,鼻旁痣暗示情欲旺盛。这种将生理特征与道德评判挂钩的现象,反映出传统文化中“相由心生”的深层逻辑。

二、科学视角下的痣相矛盾

现代医学对痣的成因已有明确解释:痣是黑素细胞聚集成簇形成的皮肤良性肿瘤,其形态受遗传、紫外线照射和激素水平影响。医学研究证实,痣的恶性病变风险与大小、边缘规则性等因素相关,而非传统痣相学强调的位置吉凶。例如直径超过6毫米或边缘不规则的痣可能提示黑色素瘤风险,这与面相学中“天庭痣主贵”“唇下痣主漂泊”等说法存在本质差异。

从统计学角度看,痣相学的预测效力缺乏科学验证。例如网页1提到“眼尾痣易遇第三者”,但未提供实证数据;而网页37指出,古代“帝王异相”的描述多含夸张成分,实为巩固统治合法性的政治工具。心理学实验也表明,人们对面相的判断更多基于微表情与直觉,而非固定痣相规则。科学界普遍认为,痣相学将偶然性特征与命运强行关联,属于典型的相关性误判。

三、心理与社会学解释

尽管缺乏科学依据,痣相学仍具现实影响力,这与社会心理机制密切相关。巴纳姆效应使模糊描述产生心理认同,例如“鼻梁痣象征财运”的论断,可通过主观努力获得验证偏差。面相整容的流行揭示出外貌焦虑与改运需求的结合,部分人通过点痣手术寻求心理慰藉,其本质是控制感的具象化表达。

从文化符号学角度分析,痣相学承载着集体无意识中的象征系统。例如“眉间痣主极端”对应着面相学对性格二元论的简化,而“嘴唇痣主情欲”则映射传统文化对欲望的压抑式解读。这种符号体系在社交媒体时代被重新编码,衍生出“富贵痣”“旺夫痣”等网络热词,形成传统玄学与现代消费主义的奇特融合。

四、理性认知与未来展望

对待痣相应采取辩证态度。一方面需承认其文化价值:作为非物质文化遗产,痣相学反映了古人观察世界的独特视角,文献中关于“气色变化预示疾病”的记载,与现代医学的面诊理论存在部分契合。另一方面要警惕伪科学危害,避免因迷信痣相延误恶性痣的就医,或产生容貌歧视等社会问题。

未来研究可聚焦两个方向:其一,通过大数据分析验证传统痣相说法的统计学意义;其二,开展文化心理学实验,探究痣相认知如何影响个体行为决策。医学领域则应加强公众教育,普及ABCDE黑色素瘤识别法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径过大、动态变化),将玄学讨论转化为科学健康管理。

总结而言,痣相学是特定历史阶段产生的文化现象,其命运关联性论断缺乏实证支撑。现代人应秉持“信而不迷”的态度——既欣赏其蕴含的哲学智慧,又以科学精神审视健康风险。正如《面相学:古老的神秘艺术还是伪科学?》所言,真正的命运转变源自自信与行动力,而非一颗痣的位置。