在人类文明的长河中,痣相学始终游走于科学与玄学的边界。古人将皮肤上偶然生长的色素沉积视为命运的密码,赋予其吉凶的象征意义,甚至认为某些特殊位置的痣能预示“奇迹”般的命运转折。从《黄帝内经》到民间传说,痣被解读为“福星”“桃花”或“厄运”的标记,而其背后隐含的,实则是人类对随机性与必然性关系的永恒追问。现代科学虽已揭示痣的生物学本质,但关于“奇迹痣相”的讨论仍折射出概率法则与心理暗示交织的复杂图景——当偶然事件被赋予意义,它便可能成为撬动现实的支点。

二、痣相学的历史建构与符号系统

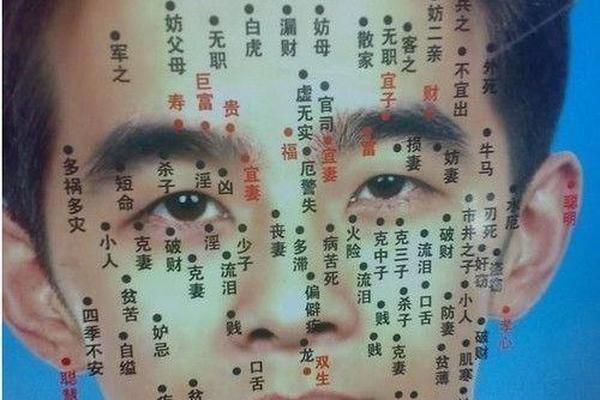

传统痣相学建立在一套严密的符号体系之上。中国古代相术将面部划分为十二宫,每颗痣的位置、色泽、形态都被赋予特定含义。例如额头中央的“吉祥痣”象征智慧与贵气,而嘴角的“喜字痣”被认为能带来情感幸福。这种分类不仅基于经验观察,更融合了阴阳五行思想:红痣属火主吉,黑痣属水主凶;圆润饱满者为“活痣”,边缘模糊的“死痣”则暗示坎坷。

在身体其他部位,痣的象征意义更为微妙。背部被称为“隐痣”聚集区,肩胛骨上的“田宅多进痣”预示祖业丰厚,脊柱中央的“福如东海痣”则关联家族兴旺。这些符号系统实质是将人体转化为宇宙的微观镜像,通过痣的分布构建起一套命运解释模型。尽管现代医学证明痣的形成与紫外线、遗传等因素相关,但这种文化编码仍深刻影响着人们对“奇迹”的认知逻辑。

三、概率法则下的奇迹发生机制

从数学视角看,“奇迹痣相”现象涉及极小概率事件的认知悖论。法国数学家埃米尔·博雷尔提出“单一机会定律”,认为概率低于10⁻⁴⁵的事件可视为实际不可能。进化论者乔治·沃尔德曾断言:“只要时间足够,不可能将变为必然”——这种观点被用于解释生命起源等宏观命题,却也成为痣相“奇迹论”的概率辩护。

具体到个体层面,一颗特定位置痣的出现概率约10⁻⁸,与头奖中奖率相当。但人类认知存在“显著性偏差”,会过度关注符合预期的偶然事件。例如某人恰好在拥有“魁梧痣”后事业腾飞,这种时间关联性会被解读为因果性,而忽视其他成功要素。概率的魔法在于,当样本量足够大(如全球80亿人口),极小概率事件必然发生,但其分布却是随机的——这正是“奇迹痣相”得以存续的数理基础。

四、现代科学对痣相奇迹论的解构

医学研究彻底颠覆了传统痣相学的物质基础。痣本质是黑素细胞良性增生,其位置由胚胎发育期细胞迁移随机决定,与命运无必然关联。皮肤科医生指出,关注痣的医学风险(如恶变征兆)远比解读其象征意义更重要。统计学分析也显示,所谓“吉祥痣”人群的成功率与对照组无显著差异,成功案例多源于幸存者偏差。

心理学则揭示了“自我实现预言”的作用机制。相信“桃花痣”带来魅力者,会主动提升社交技巧,这种积极行为反而增大情感成功概率。反之,将失败归咎于“厄运痣”可能引发焦虑,形成恶性循环。美国社会学家罗伯特·默顿将此现象称为“托马斯定理”:当人们定义情境为真,其结果即会成为真实。

五、文化心理与科学认知的共生平衡

尽管缺乏科学依据,痣相学仍具有文化存续价值。在文学艺术中,黛玉的“泣泪痣”、关羽的“朱砂痣”成为人物性格的视觉符号,这种文化编码赋予叙事以深层张力。民间占卜活动中,痣相解读更演变为心理疏导工具——通过“转运痣”祛除建议,帮助个体重构生活期待。

未来研究需在两方面突破:一是建立痣相符号的跨文化比较数据库,解析其与社会结构的映射关系;二是开发基于认知行为疗法的痣相心理干预模型,将传统智慧转化为现代心理健康资源。对于普通民众,科学建议是:以审美态度看待“吉祥痣”,以医学标准警惕异常痣变,让概率回归数学本质,让奇迹成为自我超越的隐喻。

痣相学中的“奇迹叙事”,本质是人类对不确定性的诗意抵抗。当我们将目光从皮肤表面的色素沉积转向更广阔的认知疆域,会发现真正的奇迹不在于痣的位置,而在于人类永不停歇的探索精神——从《周易》的占卜到量子力学的概率云,从相术师的观察到大数据预测,这种将偶然纳入意义框架的冲动,正是文明演进的核心动力。在科学与文化共生的未来,或许我们终将学会:以理性驯服概率,以智慧定义奇迹。