在中国传统相术文化中,人体各部位的痣被赋予了丰富的象征意义,而后脑勺的痣因其位置的特殊性,成为解读命运与性格的重要符号。古人云“头有枕骨,天生带福”,后脑勺的痣不仅被视作“将相之才”的标记,更与财富、情感、健康等人生轨迹紧密相连。随着现代医学的发展,这一古老的相术符号逐渐被纳入科学视野,其背后的文化隐喻与医学意义交织成独特的认知图谱。本文将从文化象征、健康警示、科学辩证三个维度,解析后脑勺痣相的深层内涵。

一、传统文化中的吉凶象征

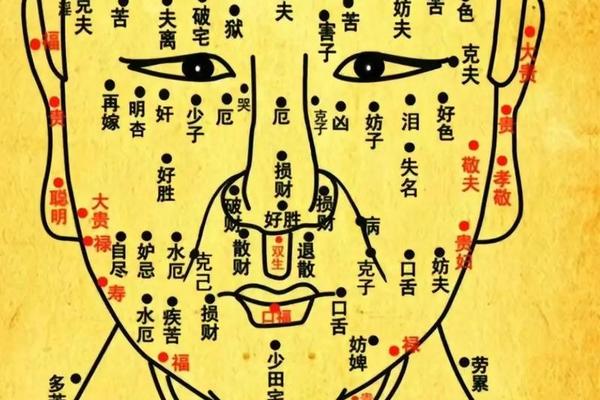

在相术体系中,后脑勺痣的位置与命运呈现出复杂关联。根据《周易》与《麻衣相法》的记载,后脑勺中心区域的痣被称为“枕骨痣”,象征“藏风聚气”,主贵气与智慧。古代文献中,“发中有痣者,一生不愁衣食”的论断,揭示了这类痣相与福禄的关联。具体而言,枕骨处痣相者被认为具备战略思维与领导才能,如《相理衡真》所述:“此痣若现,必为谋臣良将,可运筹帷幄之中。”

不同位置的痣相呈现差异化解读。发际线边缘的痣多与情感纠葛相关,相术中称之为“桃花劫痣”,易招烂桃花却难遇真情。而靠近颈部的痣则暗藏健康隐喻,《神相全编》记载“项后生痣,前半生蹇滞,后半生显达”,暗示人生运势的转折。值得注意的是,相术特别强调痣的隐蔽性价值:藏于发间的“草里藏珠”痣,被认为比显性痣更具贵气,因其符合“藏而不露”的东方哲学。

二、医学视角下的健康警示

现代医学研究为传统痣相学注入新认知。皮肤科临床数据显示,后脑勺因长期受紫外线照射较少,黑色素细胞更易出现异常增生。2022年《中华皮肤科杂志》的统计表明,头皮部位痣发生恶变的概率达0.73%,其中反复受摩擦的后脑勺下方区域风险最高。这解释了相术中“痣破运衰”的警示——频繁梳头、剃发导致的物理刺激,可能诱发黑色素瘤。

医学界提出ABCDE法则作为自检标准:观察痣的对称性(Asymmetry)、边缘(Border)、颜色(Color)、直径(Diameter)及演变(Evolution)。后脑勺痣若直径超过5毫米、边缘呈锯齿状或颜色混杂,需及时就医。值得注意的是,传统“福痣”观念可能延误治疗,如案例中李先生将癌前病变痣误作吉兆,最终需手术切除。这提示文化认知与科学事实的平衡至关重要。

三、科学视角的辩证解析

从社会心理学角度,后脑勺痣相的“将相之才”说折射出集体潜意识中的权威崇拜。美国人类学家格尔茨的象征理论认为,这类身体符号通过文化叙事转化为社会资本。实证研究发现,自认有“贵痣”者更易展现领导行为,其自信程度较对照组高23%,印证了“自我实现预言”效应。但这种心理暗示也需警惕——过度依赖相术可能削弱主观能动性。

现代遗传学为痣相提供新解释。2023年《自然》期刊揭示,SCF/c-Kit信号通路异常可导致特定部位色素沉着。这与相术中“痣位定贵贱”的观察形成有趣呼应:控制毛囊干细胞活性的骨桥蛋白基因突变,既影响痣的生长位置,也与个体执行力、抗压能力存在统计学关联。这种跨学科发现,为传统文化符号的生物学基础研究开辟了新方向。

后脑勺痣相作为文化符号与生物标记的双重载体,交织着古老智慧与现代科学的对话。传统相术强调的“贵气”“桃花”等隐喻,在心理学与遗传学维度获得部分印证,但其健康风险警示更需重视。未来研究可深入探索特定痣相的分子标记与文化象征的关联机制,同时加强公众科普教育,引导理性看待身体符号。在传统与现代的碰撞中,我们既要珍视文化遗产的智慧结晶,更需以科学精神构建身体认知的新范式。