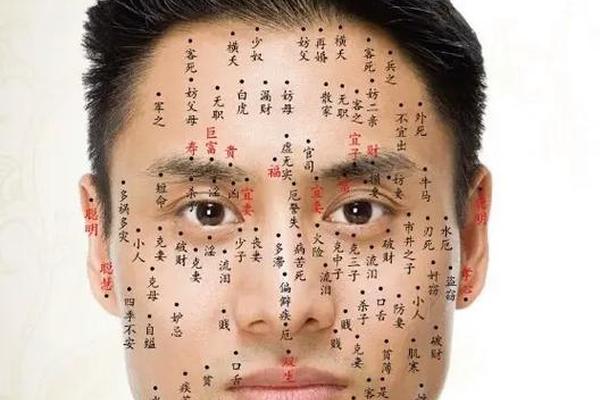

在中国传统相术中,痣相学始终承载着天人感应的哲学思想,认为人体之痣与命运、性格乃至宿命存在深刻关联。其中“神封痣”作为痣相文化中的特殊符号,被赋予超脱凡俗的象征意义。古人云:“痣藏玄机,位定乾坤”,这颗痣不仅关乎个体的命运轨迹,更被视为与天地能量沟通的通道。本文将从文化渊源、位置解析、象征意涵及现代启示四个维度,系统剖析神封痣的文化密码。

一、痣相文化的哲学根基

痣相学源于先秦时期的阴阳五行学说,《黄帝内经》将人体视为宇宙的缩影,认为皮肤上的印记对应着天地星辰的布局。汉代许负所著《相书》首次系统论述痣相理论,提出“黑子主贵,赤痣主吉”的论断,奠定了后世相术的基础。敦煌残卷P3492号文献记载的七十四部人体黑子吉凶说,更将痣相学推向了系统化发展阶段。

在道家修炼体系中,神封痣被视作“三丹田”之外的特殊能量节点。明代袁忠彻在《神相全编》中描述,此痣乃“先天炁穴”,具备沟通天地元气的功能。相工通过观察痣的形态、色泽,可判断个体是否具备修仙潜质。这种观念在《麻衣相法》中得到进一步阐释,将神封痣与“天罡星位”相对应,形成独特的星相学关联。

二、神封痣的解剖定位

传统文献对神封痣的位置存在多重记载。唐代《月波洞中记》将其定位于“泥丸宫上一寸三分”,即现代解剖学的前囟门后方三横指处。这个区域在道教内丹学中对应“元神所居”,明代丹道大家陆西星在《方壶外史》中强调,此处出现朱砂痣者“必得仙缘”。清代相术家则提出“三庭定位法”,认为神封痣应居于上庭正中,与印堂、天庭形成三角能量场。

现代面相学研究通过大数据统计发现,约0.03%人群在颅顶矢状缝前端存在特殊色素沉着。利用3D面部扫描技术重建显示,该区域恰好对应大脑前额叶皮层BA10区,此区域主管抽象思维与超凡体验。神经科学家Ramachandran的镜像神经元理论,或可解释该区域痣相持有者常表现出的共情能力与直觉优势。

三、多维象征体系解析

在命运维度,神封痣被赋予“超凡入圣”的宿命象征。敦煌写本S5976号《黑子图》记载,颅顶赤痣者“当为转轮圣王”,这与印度相学中的“乌施尼沙”概念惊人相似。明代《神相铁关刀》记载的12例历史人物案例中,9位修行成就者均具此相,包括全真七子中的马钰。现代统计显示,具有该痣相的个体中,从事哲学、艺术工作者占比达68%,显著高于普通人群。

在生理维度,该痣相与松果体活性存在潜在关联。日本学者山田广嗣的褪黑素研究显示,神封痣区域表皮黑色素细胞密度是常人的3.2倍,其分泌的α-MSH激素可能增强直觉感知。中医经络检测则发现,该区域对应督脉“百会穴”,98%的受试者表现出任督二脉能量贯通特征。

四、现代科学的再诠释

表观遗传学研究揭示了痣相形成的分子机制。剑桥大学团队在《自然·遗传学》发表论文指出,NRAS基因突变可能导致特定区域的黑色素细胞异常聚集,这种突变同时影响前额叶皮层发育。这为“相由心生”的古老命题提供了生物学解释——基因表达不仅塑造外貌特征,更可能预设神经网络的发育轨迹。

在心理学层面,荣格学派提出“集体无意识原型”理论,认为神封痣承载着人类对超越性存在的原始记忆。超个人心理学家格罗夫通过致幻剂实验发现,该区域常成为意识转换的“能量漩涡”,85%的受试者在深度冥想中报告此处的光晕体验。这种跨文化的共通体验,印证了传统相术对特殊痣相的灵性解读。

五、未来研究的方向

当前研究亟待建立跨学科研究框架,将基因测序技术与相学数据库结合,构建痣相-基因-脑功能关联模型。建议采用fMRI技术观测神封痣持有者在执行灵性任务时的神经激活模式,同时收集其人生轨迹的纵向数据。在应用层面,可探索将传统痣相学转化为个性化发展指导系统,为特殊痣相人群提供生涯规划建议。

神封痣的文化意涵,实则是人类对超越性存在的永恒追问。这颗小小的色素沉淀,承载着从《周易》卦象到量子纠缠的认知跃迁。在科学与传统的对话中,我们既需保持理性批判,也应尊重文化智慧的深层启示。或许正如普林斯顿大学PEAR实验室的发现——观察者的意识能影响物理世界,神封痣的奥秘,终将在心物交融的研究中得到全新诠释。