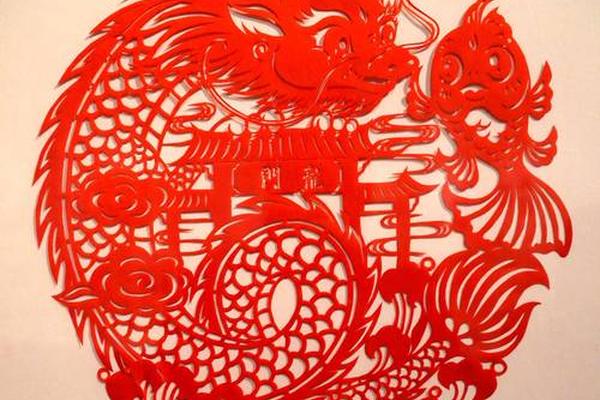

一张红纸,一把剪刀,在指尖流转的方寸之间,承载着中华民族最朴素的审美追求与文化密码。作为人类非物质文化遗产代表作,剪纸艺术跨越时空的传承,不仅是匠人手艺的延续,更彰显着中华文明对自身文化基因的深刻认同。当现代机械复制时代的审美趋向同质化,剪纸以其独特的文化辨识度,成为构建民族艺术话语体系的重要载体。

千年传承中的文明记忆

新疆阿斯塔那墓葬出土的北朝时期剪纸残片,用实物印证了这门技艺至少1600年的历史传承。这些带有莲花纹、对鹿纹的剪纸,不仅具有装饰功能,更蕴含着佛教传入初期的文化融合密码。敦煌藏经洞发现的唐代人胜剪纸,印证了《荆楚岁时记》中"剪彩为人,或镂金箔为人胜"的记载,将剪纸与岁时节令的深层关联具象化。

考古学家王伯敏在《中国民间剪纸史》中指出,剪纸艺术的演变轨迹清晰映射着中华文明的发展脉络。从原始巫术的载体,到农耕文明的物候符号,再发展为世俗审美的艺术形式,剪纸始终保持着与中国人精神世界的深度共鸣。陕北老艺人库淑兰的"剪花娘子"作品,将上古神话、民间传说与生活场景交织,形成了完整的叙事体系,这种口传心授的创作传统,本身就是活态的文化基因库。

东方美学的视觉革命

剪纸艺术创造了独特的视觉语法体系。阴阳相生的构图法则,在正负形的转换间暗合道家哲学;"连而不断"的技法规训,既是对材料特性的妥协,更是对生生不息理念的艺术诠释。山东高密剪纸中密如蛛网的"毛刺"技法,将二维平面拓展出不可思议的立体幻觉,这种突破物理限制的想象力,构成了东方艺术特有的写意精神。

潘鲁生教授在《民艺学论纲》中特别强调,剪纸的造型体系颠覆了西方焦点透视传统。福建漳浦剪纸中的"层层叠套"技法,通过多重视角的并置,实现了"移步换景"的空间叙事。这种非理性透视的运用,与毕加索的立体主义探索形成跨时空的呼应,却比后者早诞生了数个世纪。艺术家吕胜中的当代实验证明,剪纸的视觉语法完全具备解构现代艺术范式的潜力。

文化场域中的社会镜像

在晋中地区的窗棂上,剪纸承担着划分神圣与世俗的阈限功能;闽南宗祠中的族徽剪纸,维系着血缘共同体的集体记忆;陇东的抓髻娃娃剪纸,则是民间生育崇拜的视觉符码。民俗学家靳之林通过田野调查发现,剪纸图案的嬗变精确记录着地方社会的变迁轨迹,如抗战时期冀中地区出现的"支前生产"主题剪纸,将传统纹样转化为革命动员工具。

这种强大的适应性在当代得到延续。广东潮阳剪纸艺人将高铁、航天器等现代元素融入传统图式,北京胡同里的剪纸工作坊用二维码重构传统纹样。这种看似叛逆的创新,实则延续了剪纸艺术"因时而变"的本质特性。社会学家费孝通曾指出,民间艺术的存续关键在于"文化自觉",剪纸创作者们正通过主动的现代化转型,实践着这种文化主体意识。

全球化语境下的身份重构

当法国奢侈品牌将苗族剪纸纹样搬上时装周T台,当日本设计师原研哉以剪纸思维解构现代设计,中国剪纸正在经历从"被观看"到"主动言说"的转变。苏州剪纸大师张永寿的《百花齐放》册页被大英博物馆收藏,其价值认定不再局限于工艺层面,而是被视为东方美学思维的完整呈现。这种文化话语权的提升,源于我们对自身艺术价值的坚定认知。

数字技术为剪纸的当代传播开辟了新维度。清华美院开发的剪纸AR应用程序,让传统纹样在手机屏幕上获得动态生命;故宫博物院利用3D扫描技术建立的剪纸数字档案,解决了纸质载体难以永续保存的难题。但正如非遗保护专家冯骥才所警示的,技术手段不应异化为文化内涵的消解工具,剪纸创新的核心始终在于精神本质的当代转译。

在文明对话日益频繁的今天,剪纸艺术的文化自信不仅体现在博物馆的展柜中,更应活跃于当代生活的各个层面。从基础教育中的美育载体,到城市公共艺术的空间叙事,从文化创意产业的IP开发,到国际艺术交流的平等对话,剪纸需要也正在构建多层次的现代生存体系。这种自信不是封闭的文化自恋,而是以开放姿态重构传统与现代的对话机制,让千年文明基因在当代语境中焕发新的生机。未来的研究应当更关注剪纸美学体系的现代转译机制,探索传统文化元素参与全球艺术对话的路径,让剪刀下的红纸真正成为讲好中国故事的文化名片。