月到中秋分外明,书签方寸寄深情。作为承载千年文化的小巧载体,书签在中秋时节被赋予了团圆、思念与诗意的独特内涵。当传统节庆与现代手工艺相遇,中国风书签不仅成为传递情感的纽带,更在方寸之间展现着中华美学的精妙。这种融合了剪纸艺术、水墨丹青与诗词歌赋的手作之物,正以全新的姿态唤醒人们对传统文化的感知。

文化意蕴的当代诠释

中秋书签的文化价值根植于"月圆人圆"的集体记忆。在褚墩镇中心小学的创意活动中,孩子们用卡纸、水彩与蜡笔描绘嫦娥奔月、玉兔捣药等神话意象,将《静夜思》《水调歌头》等经典诗句题写其间,使传统文化基因在稚嫩的笔触中延续。这种寓教于乐的方式,印证了清华大学文创研究院提出的"非遗活化应始于童蒙"的观点。

更深层的文化解码体现在符号系统的重构中。苏州博物馆近年推出的缂丝书签,将宋代《月下把杯图》的意境浓缩于8厘米织锦,通过经纬交织呈现"千里共婵娟"的虚实相生。这种将书画艺术微型化的尝试,恰如美学家宗白华所言:"中国人于有限中见到无限,又于无限中回归有限",在书签的方寸天地里完成了对宇宙观的微观映射。

设计元素的多元碰撞

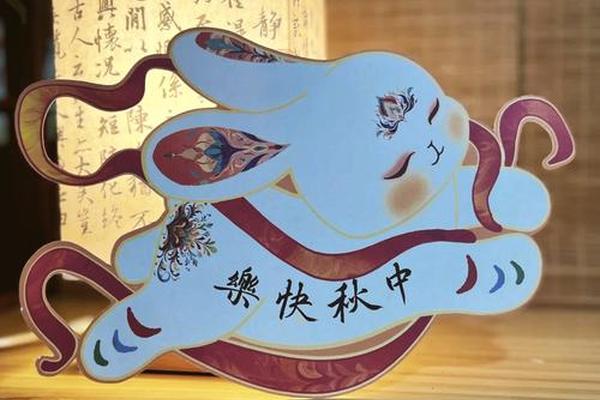

当代中秋书签的设计呈现出传统与现代的对话态势。在千库网的设计案例中,敦煌藻井纹样与卡通玉兔的混搭,水墨晕染与镭射烫金的结合,打破了人们对传统节庆符号的刻板印象。这种创新并非简单的元素堆砌,如中央美院设计系教授王敏指出:"文化符号的转译需要建立视觉语法,让新旧元素产生化学而非物理反应"。

材料选择的突破更显匠心独运。杭州手艺人将龙泉青瓷薄胎技艺应用于书签制作,0.3毫米的瓷片上浮雕着钱塘潮涌与三潭印月,在灯光下透射出"半规凉月半朦胧"的意境。而深圳设计师开发的智能书签,内置芯片可播放《春江花月夜》古琴曲,触碰感应区即显现全息投影的月相变化,让传统文化搭载科技翅膀飞入现代生活。

制作工艺的匠心传承

传统工艺的现代化转译是书签制作的核心命题。苏州非遗传承人复原的"锦灰堆"技法,在檀木书签上错落镶嵌古钱拓片、碑帖残章与月饼模纹样,形成"残缺之美"的视觉叙事。这种"将历史碎片重组为当代密码"的创作理念,与日本民艺学家柳宗悦的"用之美"理论不谋而合。

在基础教育领域,上海市美术教研室研发的"六步教学法"颇具启示:从叶脉处理、植物染色到UV胶定型,学生通过科学认知理解传统工艺的原理。南京外国语学校的STEAM课程更将数学黄金分割比运用于书签构图,使美学表达获得数理支撑。这种跨学科融合印证了教育家杜威"做中学"的理论精髓。

文化传播的创新路径

书签作为文化媒介正在开辟新的传播维度。故宫文创与知乎合作的"月谜书签",将灯谜二维码印制在洒金笺上,扫码即可参与线上解谜活动,实现线下载体与线上社群的联动。这种"实体+数字"的传播模式,正如传播学者麦克卢汉预言的"媒介杂交"正在创造新的文化空间。

在文旅融合背景下,苏州网师园推出的夜游项目,游客亲手制作的书签可作园林夜场的通行凭证,使手工艺体验成为文化消费的入口。这种沉浸式传播策略,印证了文化经济学家霍斯金斯所说的"体验经济正在重塑文化产品的价值链"。

当最后一枚书签夹入诗卷,传统文化的现代表达仍在继续。未来研究可深入探讨数字孪生技术在非遗传承中的应用,或是建立书签设计元素的基因库。正如费孝通先生所言:"文化自觉是一个艰巨的过程",中秋书签的创作实践,正是这种自觉的生动注脚。在守护与创新的平衡中,方寸之间的文化密码将持续讲述新的中国故事。