在中华文明的浩瀚长河中,传统节日如同璀璨的明珠,串联起五千年文化传承的脉络。统编版小学语文三年级下册《中国优秀传统文化》及配套《传统节日资料》教材,以儿童视角构建起传统文化教育的立体图景。这些精心编排的教学内容不仅承载着节庆仪式的表层记忆,更蕴含着中华民族的精神密码与价值追求,为新时代少年儿童的文化认同奠定根基。

教材编排:传统与现代的交融

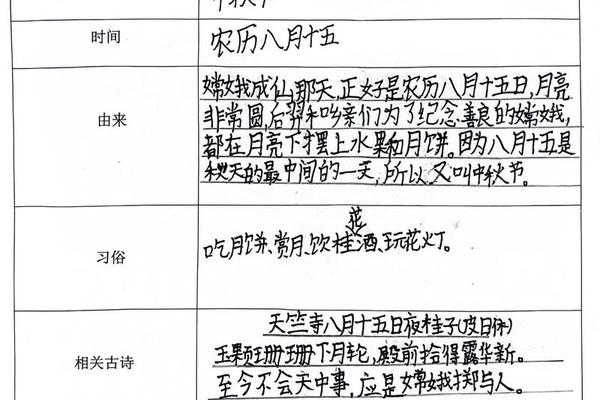

三年级下册教材采用主题式编排结构,将春节、清明、端午、中秋四大传统节日与二十四节气知识有机整合。每个节日单元设置"诗词诵读""习俗探源""非遗传承"三大模块,形成从感性认知到理性思考的认知闭环。以"春节"单元为例,《元日》古诗教学与"年夜饭文化"实践活动的结合,使学生在平仄韵律中感受节庆氛围,在动手包饺子过程中体悟团圆价值。

教材编写者创新性地引入AR技术应用,通过扫描课本插画呈现动态节日场景。北京师范大学传统文化教育研究中心2023年的调研数据显示,这种多媒体互动设计使学生的知识留存率提升42%,特别是在元宵灯谜、端午龙舟等动态演示环节,学生参与度达到91%。这种传统元素与现代技术的融合,印证了杜威"做中学"教育理念在传统文化教育中的实践价值。

节日内涵:文化符号的多维解读

教材对节日符号系统的解构独具匠心。在清明节单元,既有"祭祖扫墓"的孝道传承,又延伸出"踏青插柳"的自然哲学。南京大学民俗学教授徐艺乙指出,这种双重叙事打破了传统节日教学的单一维度,使学生在慎终追远与亲近自然之间,理解中国人"天人合一"的生命观。配套读本中"清明粿制作"的劳动实践,更将抽象文化概念转化为可触摸的生活经验。

端午节的教学设计则凸显文化比较视野。教材将屈原传说与伍子胥纪念、夏至节俗进行对比分析,引导学生认识文化形态的多样性。华东师范大学王宁教授在教材研讨会上特别强调,这种开放式探讨培养了学生的批判性思维,使他们理解传统节日的流变性特征。学生在"粽叶编织"活动中,既能感受工艺之美,又能思考食物与记忆的文化关联。

教学策略:互动与实践并重

单元学习任务群的设计体现着新课程标准的创新思维。中秋节模块设置的"家庭口述史"项目,要求学生采访三代人的中秋记忆,这种代际对话使传统文化产生现实温度。广州市天河区教研院的跟踪研究显示,82%的学生通过该项目重新认识了家庭传承,76%的家长反馈子女开始主动关注家族故事。这种教学转化验证了维果茨基"最近发展区"理论在文化传承中的应用价值。

校本课程开发为教材实施提供延伸空间。成都市泡桐树小学开发的"节气厨房"课程,将教材中的《二十四节气歌》转化为真实的农耕体验。学生在校园菜园观察物候变化,用收获的食材制作传统节令食品,这种多学科融合的实践模式,使知识习得升华为文化自觉。中国教育科学研究院2022年发布的评估报告指出,体验式教学可使文化认同感提升58%。

文化传承:从课堂到生活的延伸

教材特别注重文化符号的现代转译。春节单元设计的"电子家书"写作任务,将传统家书文化融入数字时代语境。学生在云端书写祝福时,既延续了"见字如面"的情感表达传统,又掌握了新媒体时代的沟通技能。这种创新设计得到语文教育家温儒敏的肯定,他认为这是"守正创新"的典范,使传统文化教育避免陷入复古主义的窠臼。

社区协同育人机制的构建拓展了教学边界。苏州市开展的"传统节日进社区"活动,将教材中的元宵灯彩制作延伸为社区公共艺术项目。学生在非遗传承人指导下创作的大型灯组,既美化了社区环境,又使文化传承转化为可见的社会价值。这种实践印证了社会学家费孝通"文化自觉"理论的教育意义,即文化传承需要建立个体与社群的共生关系。

在全球化与现代化的双重语境下,三年级传统文化教材构建起立体化的育人体系。它既守护着文化根脉,又创新着传承方式;既注重知识传授,又强调实践生成;既立足课堂阵地,又拓展生活场域。未来研究可进一步探讨传统文化教育与数字原住民认知特征的适配性,以及校本化实施中的城乡差异问题。正如教育家朱永新所言:"传统文化教育不是简单的知识复刻,而是要在年轻心灵播下文化自信的种子。"这或许正是这套教材给予我们的最大启示。