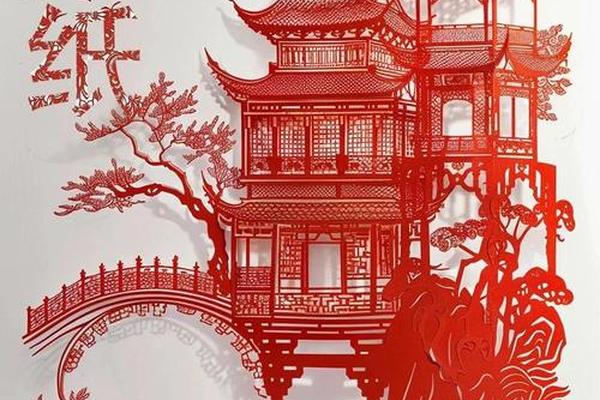

一把剪刀,一方红纸,在指尖翻飞间幻化出万千世界。剪纸艺术穿越千年时空,在当代社会依然绽放着独特魅力。作为中国最早列入联合国教科文组织非遗名录的传统技艺,剪纸不仅是民间美术的瑰宝,更是中华文明的精神图谱。从黄土高原的窑洞窗花到江南水乡的灯彩剪纸,这项古老技艺承载着民族记忆,记录着百姓生活,在当代文化传承中展现出惊人的生命力。

历史长河中的文明切片

剪纸艺术的滥觞可追溯至汉代,考古发现的"对马""对猴"剪纸残片印证了这项技艺的悠久历史。南北朝时期,剪纸与佛教文化融合,敦煌莫高窟藏经洞出土的《双鹿与塔》剪纸,展现出宗教艺术与民间工艺的完美结合。宋元时期造纸术的普及使剪纸艺术走向鼎盛,《武林旧事》记载临安城"剪字为花,剪草虫为戏"的盛况,印证了剪纸从祭祀用品向装饰艺术的转变。

民间剪纸大师库淑兰的作品《剪花娘子》曾引发学界对剪纸历史价值的重新审视。中央美术学院教授乔晓光指出:"每幅传统剪纸都是立体的历史教科书,其纹样构成、题材选择都映射着特定时代的审美取向和社会风貌。"陕西旬邑出土的明代婚俗剪纸中,双喜字与石榴纹样的组合,生动再现了古代婚庆文化的多重寓意。

符号体系中的文化基因

剪纸艺术构建了独特的视觉语言系统。"鹿衔灵芝"象征福寿绵长,"鱼戏莲叶"隐喻生殖崇拜,"抓髻娃娃"承载着驱邪纳吉的原始信仰。这些符号经过千年沉淀,形成了中国人特有的审美密码。在晋南地区,剪纸艺人至今保留着用阴阳剪法表现太极概念的技艺,将道家哲学转化为可触可感的视觉形态。

民俗学家靳之林在《中国民间美术》中强调:"剪纸纹样是活的文物,每个图案都是文化基因的载体。"山东高密剪纸中的"八仙"人物造型,既保持着明代木刻版画的遗韵,又融入了胶东渔民的生活元素。这种动态传承机制,使传统文化得以在创新中保持本真。

社会肌理中的情感纽带

在传统节庆中,剪纸始终扮演着情感媒介的角色。陕北农家的春节窗花、广东潮汕的中秋柚灯、闽南清明的纸钱刻花,这些剪纸制品不仅是节日装饰,更是家族记忆的物化形态。国家级传承人段建珺回忆:"小时候看着祖母剪窗花,那些牡丹凤凰的图案里,藏着整个家族的祝福。

当代社区剪纸工作坊的兴起,为这项传统技艺注入了新的社会功能。北京胡同里的"银龄剪纸社",每周聚集着退休老人切磋技艺;深圳农民工子弟学校的剪纸课,成为连接城乡文化的特殊纽带。这种群体性创作活动,正在重构传统手工艺的现代生存空间。

创新场域中的破茧重生

数字技术的介入为剪纸传承开辟了新维度。故宫博物院推出的AR剪纸体验项目,让观众通过手机扫描就能看到平面剪纸"活"起来演绎历史故事。清华大学美术学院开发的参数化剪纸算法,将传统纹样转化为现代建筑表皮设计,上海中心大厦的镂空幕墙便源于这种创新实践。

年轻设计师正在重塑剪纸的时尚表达。独立品牌"纸绎坊"将剪纸元素融入服装设计,在米兰时装周上引发关注;游戏《原神》中的剪纸风格过场动画,让全球玩家领略到中国传统美学魅力。这种跨界融合证明,古老技艺完全可以在当代审美体系中找到新坐标。

教育维度中的薪火相传

非遗进校园工程正在培育新一代传承人。陕西师范大学附属小学开设的剪纸STEM课程,将几何原理融入剪纸教学,学生作品曾荣获国际青少年科技创新奖。中国美术学院设立的"非遗活化实验室",探索出"老匠人+大学生"的传承模式,让传统技艺获得学术支撑。

在浙江东阳,剪纸技艺等级认证制度已实施五年,累计培养专业匠人300余名。这些持证艺人不仅活跃在文创产业,更承担着海外文化传播使命。2023年巴黎中国文化周的剪纸工作坊,法国学员完成的《埃菲尔铁塔》剪纸作品,展现了文化对话的无限可能。

站在文明传承的维度审视剪纸艺术,我们看到的不只是技艺的延续,更是文化基因的现代转化。这项承载着民族智慧的非遗技艺,正在数字时代寻找传统与现代的最大公约数。未来的保护实践需要构建"活态传承生态系统",将学术研究、商业开发、教育传播有机整合。或许在元宇宙空间里,我们将看到剪纸艺术以全息形态讲述中国故事,让千年文化密码在数字文明中焕发新生。