福建南平,这片被武夷山脉环抱的土地,不仅是“闽越文化摇篮”,更是中国书院文化的重要发源地。自唐代始,闽北便以“十步一塾,五步一庠”的文教盛况闻名,至南宋时期,朱熹在此“琴书五十载”,将理学思想与书院教育深度融合,使南平成为“道南理窟”的理学圣地。这里的书院不仅是知识传播的场所,更承载着中华文明的精神密码,成为闽北千年文脉的核心载体。

南平书院文化的兴盛与理学发展密不可分。北宋时期,程颢、程颐的弟子杨时、游酢“载道南归”,在闽北创建书院,开启理学南传的序章。至南宋,朱熹在寒泉精舍、考亭书院等34所书院中讲学著述,构建了以《白鹿洞书院揭示》为核心的教育体系。这种“讲会制”教学模式,强调学术自由与师生互动,如延平书院每月三次的“聚会讲贯”,将自学与研讨相结合,开创了中国书院教育的新范式。朱熹在考亭书院完成的《四书章句集注》,更成为元明清三代科举标准,影响东亚文明七百年。

书院与地域文化的交融催生了独特的学术生态。屏山书院以“忠孝礼信”为教育纲领,培养出进士举人逾百;建阳书坊依托书院学术资源,刊刻的“建本”书籍占全国出版量三分之一,使“图书之府”的美誉远播。这种书院与刻书业、科举制度的联动,形成“著书-刊刻-讲学-入仕”的完整文化链条,让南平成为南宋文化版图中的璀璨明珠。

二、多元共生:文化层积的立体图景

南平的历史文化绝非单一维度,而是书院精神与茶道、建盏、建本等多元文化共生的有机体。武夷岩茶的清香浸润着书院学子的笔墨,建盏的黑釉映照着理学家“格物致知”的哲思,建本刻刀下流淌的不仅是文字,更是文明传承的血脉。

茶文化与书院雅集的互动堪称典范。自汉代便植根闽北的茶业,在宋代因文人雅士的推崇达到巅峰。朱熹在五夫镇紫阳楼烹茶论道,将“茶理”与“天理”相通;清代“万里茶道”从武夷山下梅村启程,茶商们在沿途书院举办诗会,使茶叶成为文化交流的媒介。而建盏作为宋代点茶器的巅峰之作,其“入窑一色,出窑万彩”的窑变美学,恰似理学“理一分殊”的哲学具象化。国家级非遗传承人孙建兴复原的油滴盏,至今仍在国际文化交流中担当文化使者。

印刷文明与学术传播的共振更显深刻。建阳书坊自五代始兴,至宋代已成全国三大刻书中心之一。朱熹在考亭书院修订的理学著作,通过建本刻工的精湛技艺传遍四海,仅《四书集注》就有23种建阳刻本存世。这种“书院著书-书坊刊刻-士子研读”的循环,使南平成为南宋思想传播的枢纽。现藏于日本静嘉堂文库的《晦庵先生文集》建阳刻本,见证着这段跨越时空的文化对话。

三、古今对话:文化遗产的现代转型

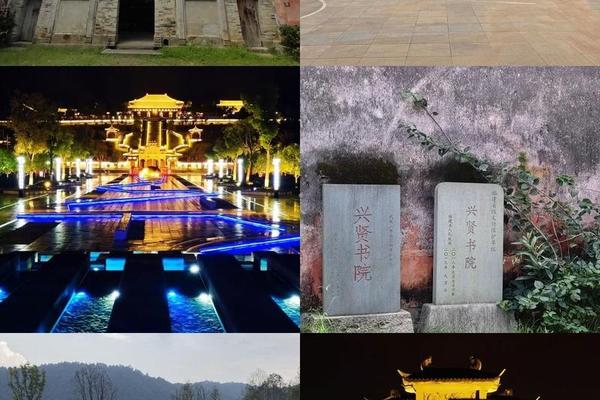

面对当代文化传承的挑战,南平探索出一条“活态传承”的创新路径。2018年屏山书院列入朱子文化遗存名录,其修复不仅复原古建筑,更重建“四贤堂”祭祀空间,将书院转化为国学讲堂与社区图书馆。这种“空间功能再造”使古老书院焕发新生,仅2024年举办的“朱子敬师礼”就吸引超万人次参与。

学术研究与国际传播的双向发力为文化注入新动能。2021年首届考亭论坛汇聚全球汉学家,从比较哲学视角重释朱子学的当代价值;2024年中华文明武夷研究院的成立,更将书院文化研究纳入文明史框架。厦门大学朱子学会的系列出版工程,如《朱子后学文献丛刊》百册整理,让尘封典籍重见天日。这些举措使南平从地域文化符号升华为中华文明的重要阐释者。

文旅融合战略开辟可持续发展之路。《弦诵悠长——南平书院古今》专著的出版,配合“考亭书院-屏山书院-延平书院”文化走廊建设,打造出沉浸式文化体验场景。数字化技术的应用更突破时空限制,如九曲溪VR实景导览系统,让游客在竹筏漂流中与朱熹《九曲棹歌》隔空对话。

文明长河中的闽北坐标

南平书院文化的历史演进,折射出中华文明守正创新的精神特质。从杨时“程门立雪”的师道传承,到朱熹“旧学商量加邃密”的学术追求,再到今日“考亭论坛”的文明对话,这条贯穿千年的文化脉络,始终保持着“苟日新,日日新”的活力。未来,随着“朱子文化生态保护区”建设的推进,南平或可探索书院遗产数字化、理学思想青春化表达等新方向,让古老智慧在人工智能时代继续照亮人类精神家园。这片土地上的每一块书院碑刻、每一缕茶香、每一抹建盏釉色,都在诉说一个永恒的真理:真正的文化传承,从来不是简单的复古,而是在古今对话中寻找照亮未来的火种。