作为中华文明的重要支脉,客家文化承载着千年迁徙史与多元文化交融的独特印记。这支肇始于中原衣冠南渡的民系,在五次大规模迁徙浪潮中,既守护着唐宋时期的中原古韵,又在闽粤赣交界的山水之间孕育出兼容并蓄的文化形态。从“古汉语活化石”般的客家方言到“天人合一”的围龙屋建筑,从耕读传家的祖训到四海同庆的民俗节庆,客家文化以独特的方式诠释着中华文明的生命力。本文将深入探讨其历史源流、文化特质及现代传承,揭示这一文化体系如何在全球化语境中保持本色,焕发新生。

千年迁徙铸就文化基因

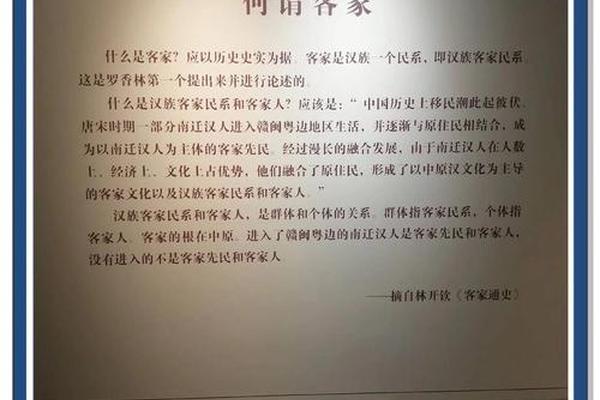

客家文化的形成与五次大规模南迁密不可分。秦始皇征岭南时留下的戍卒构成首批客家先民,而后西晋永嘉之乱、唐末黄巢起义、宋室南渡等历史事件推动中原士族持续南迁。特别是宋代“客户”户籍制度的建立,使客家民系正式定名。这些迁徙者将中原礼乐文明与南方百越文化交融,形成“守正创新”的文化特质——既完整保留唐宋雅言系统和儒家,又吸收畲瑶等少数民族的山地文化元素。

在赣南、闽西的崇山峻岭间,客家人发展出独特的生存智慧。他们建造兼具防御与聚居功能的土楼、围龙屋,将《周易》风水理念融入建筑布局,形成前有半月塘、后有化胎的生态格局。这种“聚族而居”的模式不仅抵御了战乱匪患,更维系着宗族文化传承,至今梅州七成围龙屋仍存续着祭祖、议事的传统功能。

方言密码守护文化根脉

客家话被誉为“古汉语的活化石”,其声韵系统完整保留唐宋中古音特征。如全浊声母清化后送气(“电”读作tʰian)、古上声字白读阴平(“马”读ma˥)等特点,为汉语语音演变研究提供珍贵样本。台湾学者罗肇锦发现,四县腔与海陆腔虽调值相反,却共享85%基础词汇,这种“声调镜像”现象折射出族群分迁后的语言演化规律。

面对普通话普及的冲击,客家人建立起多层次保护体系。梅州将童谣《月光光》纳入校本课程,通过“祖母-母亲-儿童”三代传唱链条延续方言活力;深圳甘坑古镇打造沉浸式客家话剧场,让游客在《等郎妹》山歌剧中感受语言魅力。数字技术也加入保护行列,台湾客委会开发的“客语萌典”APP已收录超10万条方言词汇。

民俗仪式传递文化精神

节庆民俗是客家文化最生动的表达。除夕“上灯”仪式中,族老用客家话诵读“添丁祝文”,新丁家庭将花灯悬挂祠堂,象征宗族血脉绵延。福建连城“走古事”以七棚神轿演绎《三国演义》故事,青壮男子抬轿竞渡,展现客家人勇毅团结的精神。这些活动不仅是文化展演,更是教化的载体——梅县丧礼《送娘恩》唱词“一岁阿姆手中抱,两岁三岁学行路”,将孝道融入生命教育。

饮食文化则见证着生存智慧与生态理念的交融。东江菜“酿豆腐”取义“中原饺魂”,以素托荤的烹调技法暗含移民的饮食记忆;梅菜扣肉遵循“春腌秋晒”古法,体现客家人顺应天时的生存哲学。在深圳大万世居,非遗传承人创新推出“客家盆菜分子料理”,让传统美食登上国际餐桌。

现代转型中的文化新生

当代客家文化面临双重挑战:都会化进程中青年群体文化认同弱化,非遗技艺传承断层。但创新实践也带来转机,赣州龙南打造“围屋民宿集群”,将防御孔道改造为星空书屋,让古老建筑焕发现代活力。学术研究层面,中山大学客家研究院提出“文化基因图谱”理论,通过比对闽粤赣台400个客家村落的仪式、建筑与口述史,构建文化传承评估体系。

全球化背景下,客家文化显现出独特张力。世界客属恳亲大会促成跨国产学研合作,马来西亚学者将围龙屋营造技艺与热带雨林生态结合,设计出新型可持续建筑。数字孪生技术则被应用于福建永定土楼保护,高精度三维建模为文化遗产留存数字基因。

站在文明对话的高度审视,客家文化既是地域性知识体系,更是中华文化多元一体的实证。未来研究可深入探索文化符号的现代转译机制,比如客家与数字经济的对话、传统建筑智慧在生态城市建设的应用等。唯有在守正与创新间找到平衡点,才能让这座文化宝库永续传承,为人类文明多样性提供东方智慧。