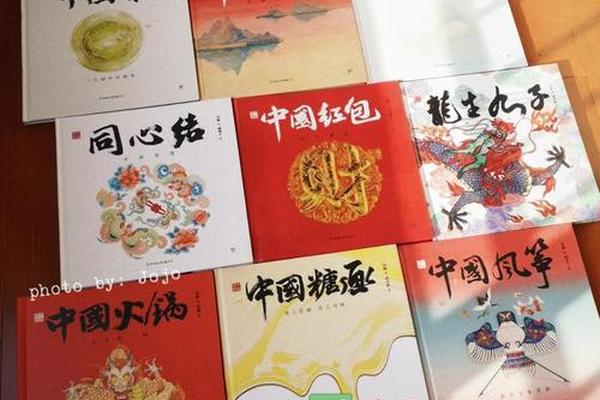

在浩瀚的中华文化长河中,传统故事与美学智慧如同璀璨星辰,而绘本正是将这些文化瑰宝传递给新一代的桥梁。近年来,《九色鹿》《神鱼驮屈原》《这就是二十四节气》等作品不仅登上畅销榜单,更成为家庭教育与校园课程的重要载体。这些绘本以水墨丹青勾勒文化基因,用童趣叙事激活历史记忆,在数字时代为传统文化开辟出全新的传承路径。

文化传承:从神话到生活

中国原创绘本的叙事根系深植于五千年文明土壤。在《九色鹿》中,敦煌壁画的艺术元素与诚信守诺的价值观交相辉映,将佛教故事转化为儿童可理解的道德寓言。而《神鱼驮屈原》则以三峡民间传说为蓝本,通过神鱼驮尸的奇幻情节,将端午节的文化内涵具象化为可触摸的集体记忆。

这类绘本的创作往往建立在严谨的学术考证之上。如《你好呀!故宫》系列,由故宫博物院专家团队参与编审,将建筑构件尺寸精确到厘米级还原,在绘本中再现太和殿的九脊十兽。学者王志庚指出,这种“考据型创作”使传统文化绘本兼具趣味性与真实性,形成独特的文化传播范式。

更值得关注的是对生活美学的挖掘。《荷花镇早市》用市井烟火重构江南水乡的时空记忆,让孩子在包子铺的热气与摇橹船的涟漪中理解“民以食为天”的文化密码。这类作品印证了陈伯吹国际儿童文学奖评委的观点:优秀传统文化绘本应是“活的博物馆”,让历史在当代生活中自然呼吸。

艺术美学:东方意蕴的当代表达

在视觉呈现上,传统绘本创造性地转化了多种艺术形式。蔡皋的《百鸟羽衣》将苗族刺绣的纹样解构重组,用几何化处理使复杂图案适配儿童审美。这种“新民族风”设计理念,在《兰亭序》绘本中达到新高度——书法真迹的21个“之”字化作翩跹白鹅,王羲之的文人雅集被演绎为水墨动画般的视觉盛宴。

材质创新同样令人耳目一新。《文化都在节日里》采用立体纸艺结构,当孩子拉开元宵灯会的立体场景时,传统花灯从平面图案跃升为三维空间。中央美院实验艺术系教授评价,这种多感官互动设计打破了“看图识字”的单一模式,构建起沉浸式文化体验场域。

色彩语言方面,《北京的春节》绘本借鉴杨柳青年画的饱和色调,但在人物造型上融入卡通比例,使门神形象既保留传统威严又增添亲和力。这种“新旧对话”的创作手法,恰如朱成梁在《团圆》中运用的留白技法,用现代设计思维重构传统美学元素。

教育价值:多维度的成长滋养

在认知发展层面,《这就是二十四节气》开创了“知识图谱式”叙事,将气候物候、农事活动、诗词谚语编织成知识网络。每个节气配有科学观察任务,如记录夏至日影变化,这种设计使传统文化学习成为探究性实践。北京师范大学课题组研究发现,使用该绘本的儿童在自然观察能力上提升27%,显著高于传统教学组。

情感教育维度,《团圆》通过农民工父亲春节归家的故事,用一枚的意象串联起亲情纽带。心理学教授申荷永认为,这种“微叙事”能有效唤醒儿童的情感共鸣,其情绪疏导效果优于直接的价值灌输。而《和我玩吧》则巧妙运用彝族传统游戏“跳月”,在互动设计中培养同理心与合作意识。

在跨文化理解方面,《丝绸之路》绘本采用双线叙事:驼队商旅的古代丝路与中欧班列的现代轨迹在页面间平行展开。这种时空对照不仅展现文明交流的连续性,更培育儿童的全球视野。联合国教科文组织文化项目官员指出,此类作品为文化多样性教育提供了东方范本。

创作启示:传统IP的现代转译

市场数据显示,原创传统文化绘本已占据童书市场23%份额,且年均增长率达18%。《故宫御猫》系列通过拟人化手法,让石狮子、脊兽等建筑元素化身文化使者,创造单册销量超50万册的奇迹。这种成功印证了海飞提出的“文物活态化”理论:将静态文化符号转化为具有人格魅力的故事角色。

在科技融合领域,《敦煌奇幻录》应用AR技术,扫描壁画即可触发飞天舞蹈动画,使莫高窟艺术从二维平面走向四维体验。但技术创新也带来反思,如儿童文学理论家蒋风警示:数字特效不应削弱绘本的文学性,技术始终应是文化表达的辅助工具。

未来创作需在三个维度突破:一是建立传统文化分级体系,根据儿童认知发展阶段匹配内容深度;二是构建产学研协同机制,如中央美术学院设立的绘本创作工作室,已培养出余丽琼等新生代创作者;三是拓展国际传播路径,《花木兰》绘本的海外成功表明,民族故事的世界表达能有效提升文化软实力。

当我们翻阅《百鸟朝凤》中百鸟衔羽的壮丽画面,或是在《龙的传说》里追寻华夏图腾的演变轨迹,传统文化正以绘本为舟楫,驶向新一代的心灵港湾。这些作品不仅重塑着儿童的文化认知图景,更在全球化语境中搭建起文明对话的桥梁。未来的创作,既需要守护《山海经》般的原始想象力,也要创造如《鄂温克的驼鹿》般的生态新叙事,让传统文化绘本真正成为滋养民族精神的活水源头。