京剧是中国传统戏曲艺术的集大成者,被誉为“国粹”,是中华文化的重要象征。其形成与发展承载着深厚的历史积淀和艺术创新,并于2010年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。以下从历史起源、艺术特色、文化地位及传承现状等方面进行介绍:

一、历史起源与发展

京剧的诞生可追溯至清代。1790年,为庆祝乾隆帝寿辰,南方四大徽班(三庆、四喜、春台、和春)陆续进京演出。徽班融合汉调、昆曲、秦腔等地方戏曲元素,逐渐形成以“西皮”和“二黄”为主的声腔体系,史称“皮黄戏”。道光年间,湖广艺人的加入进一步推动了唱腔与语言的融合,最终在京城形成兼具南北特色的京剧。

至清末民初,京剧进入鼎盛期,涌现出“四大名旦”(梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云)、“四大须生”(余叔岩、言菊朋、高庆奎、马连良)等流派大师,并创编了《霸王别姬》《贵妃醉酒》等经典剧目。

二、艺术特色与表现形式

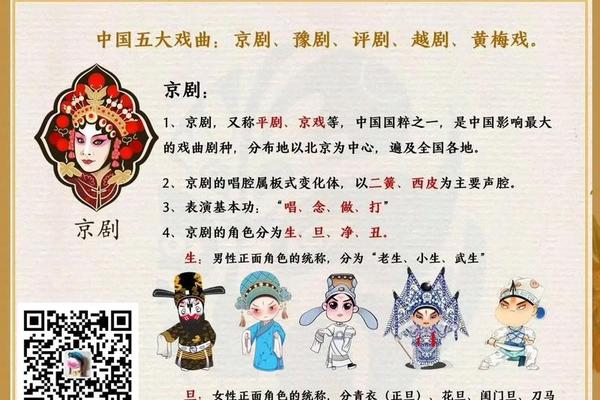

1. 角色行当

京剧角色分为“生、旦、净、丑”四大行当,每个行当又有细分(如旦行含青衣、花旦、老旦等),通过妆容、服饰、动作区分人物性格与身份。例如,“净”角以脸谱色彩象征忠奸善恶,如红色代表忠勇,白色象征奸诈。

2. 表演程式与“四功五法”

表演以“唱、念、做、打”四功为核心,配合“手、眼、身、法、步”五法。例如,虚拟化的动作(如挥鞭代马)和程式化的身段(如“起霸”表现武将出征)形成独特美学。

3. 音乐与伴奏

唱腔以板式变化体为主,西皮明快激昂,二黄沉稳抒情。伴奏分“文场”(胡琴、月琴、笛子等)和“武场”(鼓板、锣、铙钹等),文武结合烘托剧情张力。

4. 舞台美术

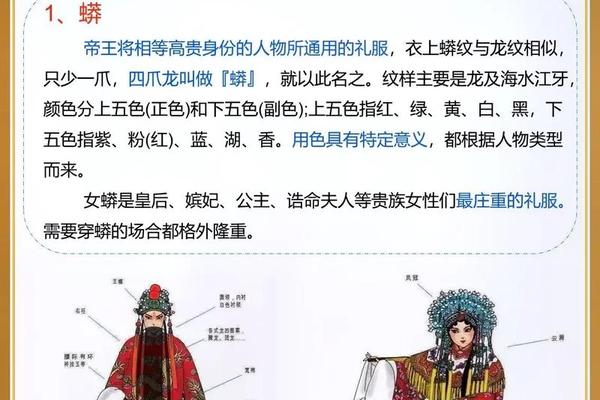

服装华美考究,如蟒袍、靠旗等;脸谱色彩斑斓,兼具象征性与艺术性。舞台布景简约写意,以“一桌二椅”虚拟场景,突出演员表演。

三、代表剧目与文化影响

京剧剧目以历史故事为主,传统经典达千余部,常演剧目包括《霸王别姬》《贵妃醉酒》《空城计》《三岔口》等。现代戏如《沙家浜》《红灯记》则融合时代元素,拓展了题材边界。

作为东方戏剧代表,京剧与斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特体系并称世界三大表演体系,梅兰芳的表演艺术更成为国际文化交流的桥梁。

四、传承保护与当代挑战

1. 保护措施

2. 挑战与机遇

尽管面临观众老龄化、娱乐方式多元化等挑战,但年轻群体的参与(如高校京剧社团、跨界融合剧目)为传统艺术注入新活力。例如,清华学子的京剧初体验展现了传统艺术与现代生活的共鸣。

五、文化意义与民族精神

京剧不仅是技艺的传承,更是中华传统价值观(忠孝仁义)的载体。其服饰、音乐、文学等元素成为中华文化的符号,在全球化背景下承担着文化认同与民族自信的使命。

总结:京剧以独特的艺术语言讲述中国故事,是历史与现代、传统与创新的结晶。其保护与传承不仅关乎艺术存续,更是中华文化生命力的体现。