在中国传统文化的庞大体系中,慈孝文化与科举制度如同两条交错的根系,共同滋养着社会秩序与人才选拔机制。慈孝文化以血缘亲情为核心构建起代际间的规范,而科举制度则通过知识测评重构了社会流动的通道,二者在历史长河中既相互依存又充满张力。从慈溪县治的千年文脉到江南士族的家训传承,从“父慈子孝”的实践到“学优则仕”的价值导向,这种文化共生现象不仅塑造了传统社会的治理逻辑,更在深层影响着中国人的精神结构和行为模式。

一、根基的双向构建

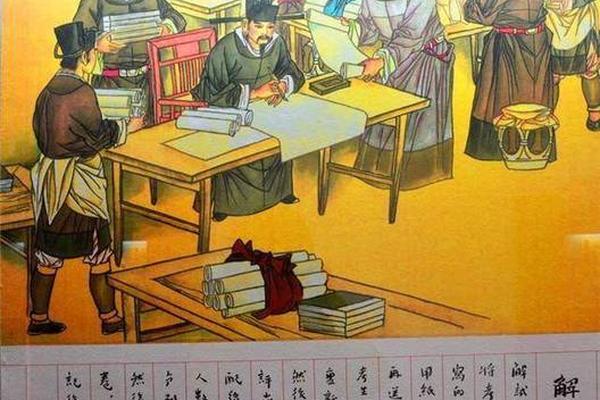

科举制度与慈孝文化的交融,本质上是儒家在公私领域的双重投射。宁波慈城作为“江南第一古县城”,其1200余年的科举史印证了这种文化关联——这里诞生的519名进士中,冯氏家族就占据显著地位。这种家族式的人才涌现,离不开“晨昏定省”的家训熏陶与“光耀门楣”的价值激励。正如《小学诗》所言:“想到亲恩大,终身报不完”,科举功名既是对父母养育的回馈,也是维系家族地位的物质保障。

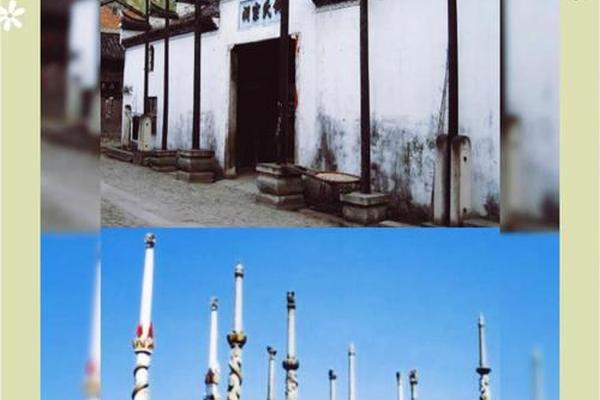

这种双向义务关系在制度层面得到强化。明代《教民榜文》明确规定“孝悌力田”者优先获得科举资格,将家庭表现纳入人才选拔标准。而科举及第者通过修建牌坊、纂修族谱等行为,又将政治资本转化为家族荣誉。慈城现存的冯岳彩绘台门,正是万历皇帝对清官冯岳“完节归乡”的褒奖,其建筑规制中蕴含的“忠孝一体”理念,生动展现了制度与的共谋关系。

二、社会流动的悖论

科举制度创造的“朝为田舍郎,暮登天子堂”神话,本质上是对慈孝文化中代际责任的重构。研究显示,明清时期进士群体中约50%出自平民家庭,这种流动性既打破了世袭垄断,也重塑了家庭投资模式。慈城冯氏通过设立义田、创办族学,形成“耕读传家”的再生产机制,其家族在明清两代持续产出进士,印证了费孝通所言“差序格局”中资本向文化资本的转化路径。

但这种流动性暗含代价。当“显亲扬名”成为终极追求,部分士人陷入“求忠臣于孝子之门”的价值困境。王阳明批判的“科举之学,志在利禄”现象,正是异化的表征。明代《型世言》记载的科举舞弊案,更暴露出“孝养”名义下的利益输送——某些寒门子弟为筹措赶考资费,不得不变卖祖产甚至借高利贷,反而违背“守业尽孝”的准则。

三、文化传承的现代启示

在当代文化重构中,科举与慈孝的互动模式仍具镜鉴价值。慈城孔庙现存清代《慈溪县学记》碑刻显示,地方官学始终将《孝经》作为蒙学必修,这种教育设计使教化与知识传授浑然一体。对比当下素质教育改革,如何在知识考核中融入“精神赡养”“代际沟通”等维度,传统智慧提供了独特的参照系。

但需警惕文化符号的异化使用。冯骥才曾批评某些地方将科举遗址简单包装为“状元文化”旅游项目,这种商业化操作既消解了“慈孝”的内核,也扭曲了科举制度的政治本义。未来的文化传承应注重制度与家庭的有机统一,如借鉴“冯岳台门”的保护经验,将建筑遗存转化为代际对话的教育场域,使砖石木构承载的记忆得以活化再生。

站在文明传承的维度审视,科举制度与慈孝文化的复杂纠葛,本质是传统社会寻求秩序稳定与文化创新的动态平衡。这种平衡既体现在慈城“一街一河”的空间叙事中,也镌刻在万千士子的精神图谱里。当现代社会的代际关系面临重构,如何在教育公平、家庭与社会流动间建立新型互动模式,历史提供的不仅是经验教训,更是文化再创造的思维路径。未来的研究可深入县域个案比较,量化分析不同地域慈孝传统对科举成就的影响系数,为传统文化现代化提供更精准的学理支撑。