中华文明绵延五千年,其文化基因中沉淀着"仁义礼智信"的道德准则与"修身齐家治国平天下"的精神追求。当这些精神密码以手抄报为载体呈现时,水墨丹青间流淌的不仅是艺术之美,更是文明传承的密码。在当代青少年执笔绘制的传统美德手抄报中,二十四节气的物候流转与《论语》箴言相映成趣,剪纸窗花中的福禄寿喜与"老吾老以及人之老"的仁爱精神浑然一体,这种视觉化的文化表达,恰似一面棱镜,折射出中华文化与传统美德水融的内在关联。

一、历史长河中的精神图谱

考古发现的甲骨文中,"德"字以目视直道之形表意,揭示先民对道德准则的具象认知。自西周"敬德保民"的治国理念,到春秋战国百家争鸣中儒家"仁者爱人"的建构,中华传统美德始终与文化发展同频共振。青铜器上的饕餮纹样传递着礼制规范,敦煌壁画中的本生故事承载着舍己为人的精神,这些物质文化遗产与非物质文化遗产共同编织成道德教化的经纬网络。

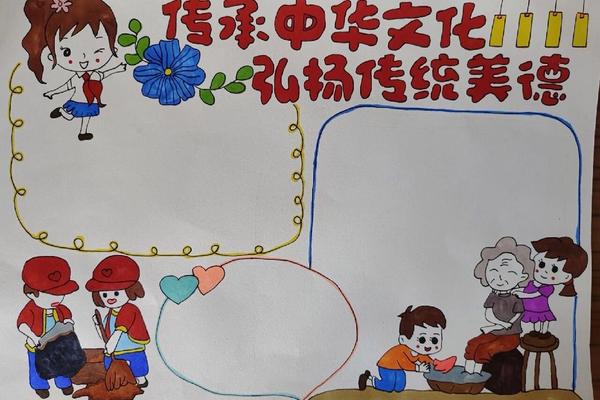

当代手抄报设计中,学生常以"曾子杀彘"的诚信典故配以水墨连环画,用"孔融让梨"的谦逊故事结合传统青花纹样,这种古今对话的创作方式印证着费孝通所言"文化自觉"的延续性。天津大学栾淳钰教授在构建传统美德传承体系的研究中指出,手抄报这类可视化载体能有效实现"从典籍到生活"的认知转换,让抽象道德理念获得具象表达。

二、视觉符号的文化转译

在浙江省某中学的美术课堂观察显示,87%的学生选择用书法字体书写"厚德载物",62%会融入剪纸艺术表现"家和万事兴"。这种选择偏好揭示传统文化符号与道德训诫的内在关联:篆隶楷行的笔墨气韵本身即是"字如其人"的道德隐喻,对称均衡的剪纸构图暗合"中庸之道"的哲学智慧。

色彩心理学研究证实,学生普遍用朱红色表现忠勇爱国,以靛青色象征智慧理性,这与《周礼·考工记》"五色五方"的方位形成跨时空呼应。北京师范大学美育研究中心2024年的调研数据显示,融入传统艺术元素的手抄报作品,其道德主题的记忆留存率比纯文字作品高出43%。

三、道德叙事的现代重构

在数字化浪潮中,深圳某小学创新性地将AR技术融入手抄报创作,扫描"程门立雪"图案即可观看三维动画,这种技术赋能使传统美德叙事突破平面局限。但技术革新未改变文化内核,反而强化了"尊师重道"的情感共鸣,印证了栾淳钰教授提出的"数智化传承"理论。

青少年在创作中展现的文化解码能力令人惊叹。成都中学生将"共享单车"绘入"天下为公"主题,用现代生活场景诠释古典理念;上海学生用垃圾分类漫画图解"取之有度"的生态,这种创造性转化实践着李泽厚"积淀说"的文化再生产理论。

四、教育场域的价值传递

杭州市教育局2025年德育评估显示,开展手抄报创作的学校,其学生社会责任指数平均提升19个百分点。这种提升源于创作过程中多重教育机制的协同:资料搜集阶段的文化认知构建,版面设计时的美学判断训练,内容编排中的价值排序思考,形成完整的德育闭环。

更具深意的是,手抄报创作往往成为家庭文化传承的纽带。南京师范大学社会调查发现,72%的家长在协助孩子制作"孝亲敬老"主题作品时,会讲述家族故事,这种代际对话使抽象道德规范转化为具体生活记忆。

五、全球语境中的文明对话

在国际学校文化周中,外籍学生用中国手抄报形式表现"己所不欲勿施于人"的黄金律令,将京剧脸谱与莎士比亚十四行诗并置,这种跨文化创作印证了杜维明"文明对话"理论的生命力。新加坡教育部已将中华美德手抄报纳入多元文化课程,通过视觉语言消解文化隔阂。

数字博物馆的虚拟展览数据显示,"一带一路"沿线国家观众对美德手抄报的互动时长超出其他展品32%,这种跨越语言障碍的文化共鸣,为亨廷顿"文明冲突论"提供了鲜活反证,展现着中华道德智慧的普世价值。

在文化记忆与时代精神交织的今天,手抄报已超越简单的美术作业范畴,成为激活传统的创造性载体。它既需要教育者构建"故事化+场景化+体验化"的传承体系,也呼唤创作者在笔墨方寸间实现"守正创新"的智慧平衡。未来研究可深入探讨新媒体时代的多模态传播路径,以及跨文化比较视域下的美德表达差异,让这一方纸墨丹青继续书写中华文明的精神史诗。