在鲁中平原的沃野上,黄河以母亲般的姿态蜿蜒流淌,她的每一道波纹都镌刻着齐鲁大地的记忆。从《诗经》中的"河水洋洋"到当代诗人的深情礼赞,这条大河不仅滋养着两岸生灵,更孕育出独特的文化基因。当我们打开《黄河》朗诵稿,仿佛触摸到了这片土地跳动的脉搏,那些铿锵的词句恰似黄河浪涛,将五千年文明史冲刷得愈发清晰可辨。

地理与文明的交响

黄河三角洲的冲积平原,犹如一部打开的地理典籍。考古学家在章丘城子崖发现的龙山文化遗址,出土的精美黑陶器皿印证了先民"择水而居"的智慧。管仲曾言:"水者,地之血气",这句话精准道出了齐人治水的哲学。大禹疏导九河的传说在济水故道找到实证,王景治河的石碑至今矗立在东平湖畔,这些历史印记构成了理解《黄河》朗诵稿的地理注脚。

在《尚书·禹贡》的记载中,青州"厥土白坟,海滨广斥"的地理特征,孕育了齐鲁先民"耕读传家"的文化传统。黄河携带的黄土不仅造就了膏腴之地,更在精神层面塑造了"厚德载物"的价值取向。考古发现的北辛文化聚落遗址显示,早在七千年前,这里就形成了以粟作农业为基础的定居文明,这种人与自然的和谐共生,在朗诵稿中被转化为"浪花里绽放的文明之花"的生动意象。

精神符号的嬗变

孔子临川而叹"逝者如斯夫",将黄河的奔流不息升华为对时间哲学的思考。孟子"观水有术"的论述,则将黄河水势与道德修养相勾连。这些思想结晶在《黄河》朗诵稿中化作"浪涛里沉淀的智慧结晶",形成独特的文化符号体系。泰山学者杜泽逊指出:"黄河在齐鲁文化中既是具象的母亲河,更是抽象的精神图腾。

从《齐风》中的"汶水汤汤"到李清照"至今思项羽"的乌江咏叹,黄河水系始终是文人寄托情怀的载体。元代画家赵孟頫的《鹊华秋色图》以黄河支流为脉络,构建起山水人文的审美范式。这种文化记忆的延续性,使得当代《黄河》朗诵稿中的"浊浪排空"不仅是对自然景观的描摹,更是对历史纵深的文化致敬。

艺术表达的流变

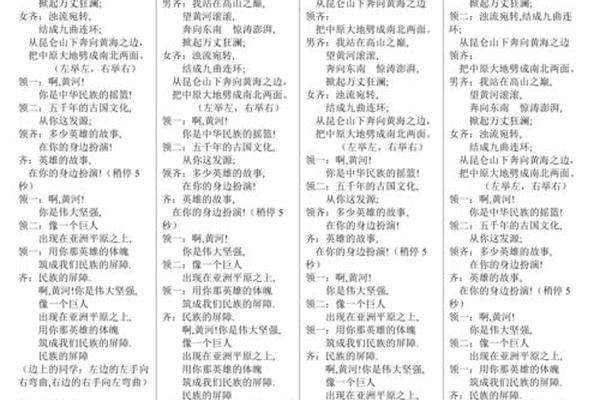

在《黄河大合唱》的旋律中,我们能听到山东快书的节奏基因。著名语言艺术家乔榛认为:"《黄河》朗诵稿的语势跌宕,暗合了黄河水道九曲十八弯的地理特征。"这种艺术表达并非偶然,而是深植于地方戏曲的土壤之中。吕剧《姊妹易嫁》的唱腔转合,山东琴书的叙事节奏,都在潜移默化中影响着朗诵艺术的形态。

对比江南水乡的吴侬软语,黄河号子般的朗诵风格更具金石之声。中国传媒大学王明军教授指出:"齐鲁诵读者特有的胸腔共鸣,恰似黄河浪涛拍打崖壁的回响。"这种声音特质在《黄河》朗诵稿的处理中表现得尤为明显,停顿如河道转弯,重音似激流拍岸,形成了独特的听觉景观。

现代传承的脉搏

在济南黄河文化展览馆,数字技术让"悬河"景观跃然眼前。这种传统与现代的对话,为《黄河》朗诵稿注入了新的阐释维度。山东大学启动了"黄河文化基因解码工程",通过语言学、人类学等多学科交叉,正在构建起文化传承的创新范式。青年诗人康桥创作的新黄河组诗,正是这种创新实践的文学映射。

沿黄生态廊道建设不仅关乎自然保护,更是文化记忆的空间重构。在淄博黄河国家湿地公园,游客可以通过增强现实技术聆听不同时代的黄河诗篇。这种沉浸式体验打破了朗诵艺术的时空局限,使《黄河》文本在数字时代获得新生。正如文化学者傅谨所言:"保护母亲河,本质上是在守护中华文明的源代码。

站在黄河入海口,咸淡水交汇处激起的浪花,恰似传统文化与现代文明的碰撞融合。《黄河》朗诵稿的价值,不仅在于艺术层面的审美体验,更在于它构建起理解中华文明的精神坐标系。当我们在平仄起伏中感受大河的脉动,实际上是在进行一场跨越时空的文化对话。这种对话提醒我们:保护好母亲河的文化基因,就是守护中华民族的精神命脉。未来研究可深入探讨黄河流域方言对朗诵艺术的影响,以及人工智能时代经典文本的传播创新,让古老文明在数字浪潮中持续焕发生机。