中华文明历经五千年沉淀,其文化精髓如星河璀璨,既凝聚于“天人合一”“仁义礼智”等哲学命题中,也流淌在诗词歌赋、琴棋书画的艺术血脉里。从先秦诸子的智慧结晶到宋明理学的精神升华,从《诗经》的质朴情感到敦煌壁画的绚丽色彩,这些文化基因不仅塑造了中华民族的精神品格,更在当代社会持续释放着跨越时空的生命力。理解中华文化的精髓,既需回溯经典文本的哲学思辨,也要关注其在现代文明转型中的创造性转化,这种双重维度的探索,将为我们揭示中华文明何以生生不息的深层密码。

天人合一的哲学根基

中华文化最深邃的智慧凝结于“天人合一”的哲学命题。钱穆先生曾断言:“天人合一是中国文化的最高信仰与文化终极理想”,这一思想在《周易》“与天地合其德”的表述中初现端倪,至宋代理学家张载“民胞物与”的论述臻于成熟。其核心在于消解主客对立,强调人与自然、个体与社会的和谐共生——老子以“道法自然”构建宇宙运行法则,庄子以“天地与我并生”消弭物我界限,董仲舒则将阴阳五行体系与秩序相勾连,形成贯通天人的宏大系统。

这种思维模式深刻影响着中国人的实践智慧。农耕文明中的二十四节气,将天体运行与农事活动精准对应;中医“阴阳平衡”理论将人体视为微观宇宙;苏州园林“虽由人作,宛自天开”的造园理念,无不体现着天人交融的审美追求。正如季羡林所言:“天人合一的本质是寻求物质与精神、主观与客观的圆融统一”,这种哲学观在当代生态危机中更显珍贵,为可持续发展提供了东方智慧。

道德的价值内核

以仁义为核心的体系构成中华文明的道德基石。孔子“仁者爱人”的命题,将血缘亲情扩展为“老吾老以及人之老”的普遍之爱;孟子“四端说”从人性本善出发,构建起“恻隐、羞恶、辞让、是非”的道德心理机制。这种体系在实践中演化为具体规范:孝道维系家庭,《孝经》强调“始于事亲,中于事君,终于立身”;忠信塑造社会契约,《论语》有云“人而无信,不知其可”;廉耻确立为政准则,顾炎武直言“士大夫之无耻,是谓国耻”。

这种道德体系通过“修齐治平”的实践路径实现价值转化。朱熹“格物致知”强调道德认知的积累,王阳明“致良知”注重本心的发明,二者虽方法论迥异,却共同指向“内圣外王”的理想人格。在当代社会,“诚信友善”的社会主义核心价值观,正是对“言忠信,行笃敬”传统美德的现代诠释。

儒释道的思想融合

中华文化展现出惊人的包容性,儒释道三教在碰撞中形成互补共生的思想格局。魏晋时期,佛教般若学与玄学交融产生“六家七宗”;宋明理学吸纳禅宗心性论,构建起“理一分殊”的哲学体系;全真道主张“三教圆融”,以《孝经》《心经》《道德经》为共同经典。这种融合在文学艺术中尤为显著:王维诗中“行到水穷处,坐看云起时”的禅意,苏轼“庐山烟雨浙江潮”的顿悟,皆显现三教合流的精神境界。

三教融合塑造了独特的文化心理结构:儒家提供入世担当的基础,道家给予超脱物累的精神空间,佛学贡献因果轮回的终极关怀。明太祖朱元璋“以佛修心,以老治身,以儒治世”的治国策略,正是这种文化特性的政治实践。这种多元一体的思想传统,为应对现代社会的价值冲突提供了调和路径。

艺术与生活的审美意蕴

中华文化将哲学思考转化为审美体验,创造出独特的艺术范式。书法中的“屋漏痕”“锥画沙”追求自然天趣,绘画“计白当黑”的构图暗合阴阳之道,戏曲“虚拟写意”的表演突破时空限制。这些艺术形式不仅是技艺的呈现,更是“道”的载体——王羲之《兰亭序》在笔墨流转中展现生命悲欣,八大山人的残荷孤鸟传递遗民气节,昆曲《牡丹亭》借梦幻叙事探讨情理冲突。

日常生活同样浸润着文化精髓:茶道“精行俭德”的品饮礼仪,园林“曲径通幽”的空间哲学,围棋“宁失数子,不失一先”的战略智慧,无不体现着中华文化对生命境界的追求。这些审美实践将形而上的哲学思考转化为可感知的生活艺术,形成“百姓日用而不知”的文化自觉。

文化基因的现代转型

面对全球化挑战,中华文化展现出强大的适应性。新儒家提出“返本开新”的转化路径,将“民为邦本”的传统民本思想发展为现代民主政治的资源;中医在抗击新冠疫情中显现的科学价值,促使世界重新审视“整体观”的医学智慧。“一带一路”倡议中的“和合共生”理念,正是“协和万邦”传统外交智慧的当代演绎。

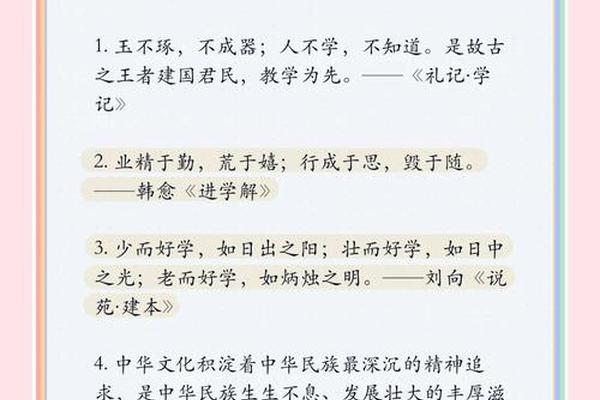

数字技术为文化传承开辟新径:故宫博物院通过VR技术重现《千里江山图》的壮丽,河南卫视“唐宫夜宴”用现代舞美激活文物记忆,济宁市推出的“中华经典100句”多语种传播项目,借助短视频实现传统文化的“破圈”传播。这些创新实践印证了费孝通“各美其美,美美与共”的文化发展观。

生生不息的文明启示

中华文化精髓的现代价值,不仅在于提供解决具体问题的方案,更在于启迪文明演进的方向。在物质主义泛滥的今天,“知足不辱,知止不殆”的生活智慧有助于重建消费;“执两用中”的思维方式为化解文明冲突提供方法论;“天下为公”的政治理想映照出人类命运共同体的未来图景。

未来的文化研究需在三个维度深化:一是加强考古发现与文献研究的互证,如殷周青铜器铭文对“家国同构”理论的实证支撑;二是构建跨学科研究范式,将哲学、艺术学、科技史等学科方法有机结合;三是创新国际传播机制,在“中学西播”的历史经验基础上,运用元宇宙、人工智能等技术打造文化传播新形态。唯有在守正创新中激活文化基因,方能延续中华文明“周虽旧邦,其命维新”的永恒生命力。