在全球化浪潮与城市化进程的双重冲击下,中国传统宗祠正经历着从祭祀空间向文化符号的转型。福建龙岩林氏宗祠将数字族谱接入区块链技术,广东潮汕地区的祠堂里年轻人举办非遗文创市集,这些鲜活案例揭示着:作为中国乡土社会绵延千年的文化基因库,宗族祠堂正在时代嬗变中焕发新的生机。当现代人重新叩响宗祠的朱漆大门,发现的不仅是祖先牌位与族规家训,更是一个民族寻根问祖的精神密码,一种超越时空的文化生命力。

凝聚文化认同的纽带

宗祠建筑的物质空间承载着超越物理形态的文化记忆。苏州东山镇陆巷古村的王氏宗祠,完整保存着明代至今的32块功德碑,碑文记载的不仅是家族迁徙史,更折射出江南水乡商贸网络的形成过程。这种具象化的历史叙事,为碎片化生存的现代人提供了连续的时间坐标系。人类学家王铭铭在《村落视野中的文化与权力》中指出,祠堂中"祖先-我辈-子孙"的三重时间结构,构成了中国人特有的生命观。

在文化认同重构层面,宗祠发挥着社会关系的黏合剂功能。深圳坪山曾氏宗祠的"云祭祖"平台,通过VR技术实现全球30万宗亲的虚拟团聚,这种数字化实践创造了新型血缘共同体。社会学家费孝通提出的"差序格局"理论,在当代演变为以宗祠为中心的"文化同心圆",海外华侨通过宗亲会投资家乡教育,城市新移民借助祠堂建立地缘关系网络,展现出传统文化资源的现代转化能力。

参与社会治理的路径

宗族组织在现代基层治理中呈现出独特的弹性价值。浙江温州苍南的郑氏宗祠设立"乡贤调解室",近五年成功化解矛盾纠纷278起,调解成功率高达91%。这种非正式治理机制弥补了法律刚性约束的不足,印证了政治学者贺雪峰提出的"双轨治理"理论。祠堂中传承的村规民约,如福建土楼族谱记载的生态保护条款,与当代环保理念形成跨越时空的对话。

在公共服务供给方面,改造后的宗祠空间展现出强大的功能延展性。广州番禺区将13座古祠堂改建为村史馆、长者饭堂和儿童书屋,日均服务群众超2000人次。这种创新实践验证了建筑学家吴良镛的"有机更新"理论,历史空间通过功能叠加实现活力再生。2019年《中国传统村落保护发展报告》显示,活化利用的宗祠建筑村民满意度比单纯保护模式高出43%。

传承建筑艺术的载体

宗祠建筑本身即是传统文化的物质结晶。安徽宏村汪氏宗祠"乐叙堂"的冬瓜梁构造,将力学原理与吉祥纹饰完美结合;潮州从熙公祠的镂空石雕窗花,单幅作品雕刻工时达万余日。这些营造技艺不仅体现着工匠智慧,更蕴含着"天人合一"的哲学思想。古建筑专家楼庆西强调,宗祠建筑的形制等级、空间序列都是礼制文化的物化表达,其保护价值远超建筑实体本身。

在现代建筑语境下,宗祠元素正在实现创造性转化。贝聿铭设计的苏州博物馆,将宗祠常见的月梁结构抽象为几何线条;杭州良渚文化村的公共建筑群,借鉴宗祠"门堂之制"的空间叙事逻辑。这种古今对话印证了建筑师王澍"向乡村学习"的主张,传统建筑基因通过现代转译获得新生。2022年威尼斯建筑双年展中国馆即以"宗祠再生"为主题,展示21个改造案例的国际影响力。

培育教育的土壤

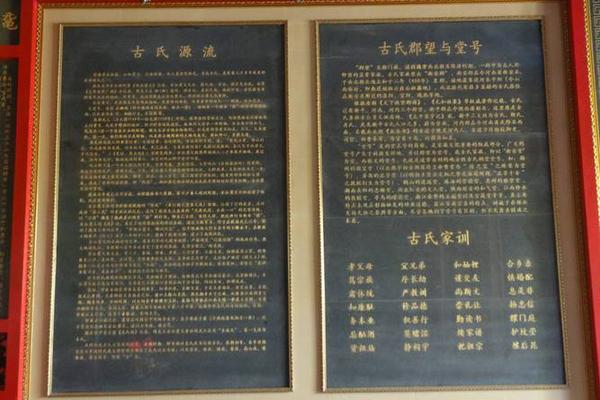

祠堂空间中蕴藏着丰富的德育资源。江西流坑村董氏宗祠的"状元及第"匾额激励着后世学子,湖南张谷英村祠堂楹联"耕读传家"的训诫至今回响。这种环境教化功能暗合教育学家杜威"学校即社会"的理念,将教育融入日常生活场景。华南师范大学的对比研究表明,定期参与祠堂活动的青少年,在家庭责任感与集体意识维度得分显著高于对照组。

家风传承机制在当代显现出新的传播形态。无锡秦观后人通过祠堂微信公众号发布《淮海先生家训解读》,单篇阅读量突破10万+;福建永定林氏宗祠开发AR家训互动游戏,吸引上万青少年体验。这种创新实践验证了传播学者麦克卢汉"媒介即讯息"的论断,传统文化借助新技术突破时空限制。清华大学非遗保护中心的数据显示,数字化传播使宗祠文化受众平均年龄下降28岁。

当夕阳掠过宗祠的飞檐斗拱,投射在地上的不仅是建筑的阴影,更是一个民族的文化年轮。从维系血缘认同的精神图腾,到参与社会治理的公共空间,宗祠文化的现代转型揭示着传统资源的再生潜力。未来的研究可深入探讨数字技术对祭祀仪式的重构机制,或宗祠空间在社区营造中的协同模式。建议建立"宗祠文化基因库",通过价值评估体系引导保护利用,让这些文化锚点在城乡建设中持续释放凝聚力和创造力。