茶,这片源自东方的神奇树叶,承载着五千年的文明密码,在氤氲的香气中构筑起独特的文化体系。从《茶经》的诞生到当代茶科技的突破,中国茶文化始终贯穿着"和敬廉美"的精神内核,并在现代健康理念中焕发出新的生命力。这种兼具物质与精神双重属性的文化形态,不仅塑造了中华民族的生活方式,更成为世界认知中国的重要窗口。

一、茶道精神的哲学根基

中国茶德"廉、美、和、敬"的提出,源于茶界泰斗庄晚芳对传统文化的深刻理解。这种精神体系与日本茶道"和敬清寂"形成鲜明对比,前者强调社会的构建,后者侧重个体精神的修行。陆羽在《茶经》中确立的"精行俭德"理念,将饮茶从物质享受升华为道德实践,正如唐代刘贞德归纳的"茶之十德"所示,茶事活动已成为修身养性的重要载体。

茶道仪轨中的每个细节都蕴含着哲学智慧。以分茶逆时针方向为例,这个看似简单的动作实则暗合《周易》"反者道之动"的哲学思想,体现着中国传统文化中"以退为进"的处世智慧。茶席间的静默与对话,器物摆放的方圆之道,都在无声中传递着天人合一的宇宙观。当代茶艺师通过重构传统茶仪,让古老的哲学智慧在现代生活中获得新生。

二、茶叶健康的科学解码

现代科学研究揭示,茶叶中的茶多酚、氨基酸、等成分构成独特的健康密码。浙江大学王岳飞团队的研究表明,茶多酚中的儿茶素类物质具有显著的抗氧化活性,其清除自由基的能力是维生素E的18倍。这种生物活性物质通过激活SOD酶系统,构建起人体内在的抗氧化防线,为"茶寿"文化提供了科学注脚。

在心血管健康领域,茶多酚展现三重防护机制:抑制胆固醇吸收率可达37%,改善血管内皮功能达28%,降低血压波动幅度15%。针对代谢综合征的临床研究发现,持续饮茶可使糖尿病发病率降低25%,这与其调节胰岛素敏感性的作用密切相关。但值得注意的是,茶叶中的含量是咖啡豆的2-3倍,科学饮茶需要遵循"适时适量"的原则。

三、茶文化的历史嬗变

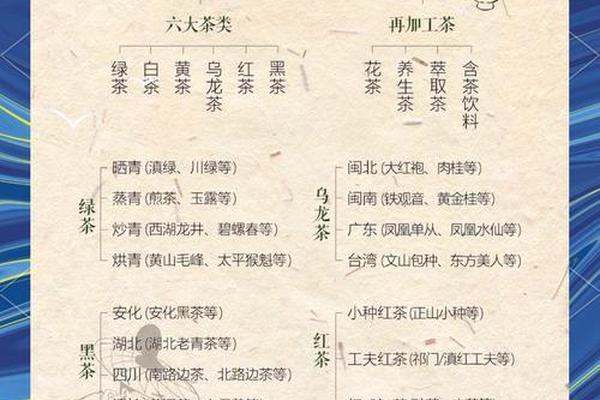

从周代祭祀用茶到唐代"比屋之饮",茶文化的演变映射着社会结构的变迁。陆羽《茶经》的问世标志着茶事从地域习俗升格为文化体系,宋代点茶技艺的精致化则折射出士大夫阶层的审美转向。明清时期"六大茶类"的形成,不仅完善了茶叶分类体系,更催生出工夫茶等新型茶俗。

当代茶文化正经历着前所未有的创新转型。浙江大学建立的"课程虚拟教研室",通过慕课西行计划将茶文化课程辐射至云南、贵州等产茶大省,构建起跨地域的文化传播网络。数字技术赋能下的AR茶艺体验、区块链茶叶溯源等新形态,正在重构传统茶文化的表达方式。

四、茶产业的现代转型

中国茶产业在坚守传统的同时正加速现代化进程。2017年数据显示,我国茶园面积占全球60%,但出口量尚未登顶,这折射出产业转型的迫切性。普洱茶金融化、茶旅融合等新模式的出现,标志着茶产业从农产品加工向文化服务业的跨越。贵州茶园面积蝉联全国首位,其背后是科技赋能带来的亩产提升和品质飞跃。

茶叶深加工领域的技术突破正在打开新的价值空间。茶多酚提取物在食品防腐剂市场的应用,使茶叶附加值提升300%;茶氨酸作为神经保护剂的研究进入临床三期,预计将催生百亿级健康产品市场。这些创新既延续了"茶为万病之药"的传统认知,又赋予其现代科技内涵。

站在新的历史节点,中国茶文化正面临传统与现代的双向重构。未来研究应聚焦于茶文化基因的数字化保存、茶叶功能成分的作用机制解析,以及茶产业生态链的全球化布局。正如王岳飞教授所言:"让世界通过一片茶叶读懂中国",这需要我们在坚守文化本真性的构建起更具包容性的国际茶语体系。茶文化的当代转化,既是对古老智慧的传承,更是对人类共同价值的现代诠释。