饮食文化是人类社会对食物生产、消费及价值认知的系统性表达,既包含物质层面的食材加工与烹饪技艺,也涵盖精神层面的社会规范与哲学思考。在中国传统文化中,"民以食为天"(Food is the stall of life)的谚语深刻揭示了饮食在中华文明中的核心地位。根据《中国传统饮食文化的概念与研究内容》,饮食文化可划分为三个维度:一是以食材获取和烹饪技术为主的物质实践;二是以饮食礼仪、节庆习俗为代表的社会规范;三是将饮食与哲学、医学相结合的认知体系。

从符号学视角来看,中国饮食文化具有独特的语言编码。例如"吃闭门羹""食言而肥"等成语,将饮食行为与社会交往、道德评价相联结,形成"食以载道"的文化隐喻。美国人类学家Kathy Lin在《Chinese Food Cultural Profile》中指出,中国饮食不仅是味觉体验,更是维系家庭关系、构建社会网络的重要媒介。这种文化特质使得中国饮食成为理解东方文明的关键切入点。

二、传统饮食的英文表达体系

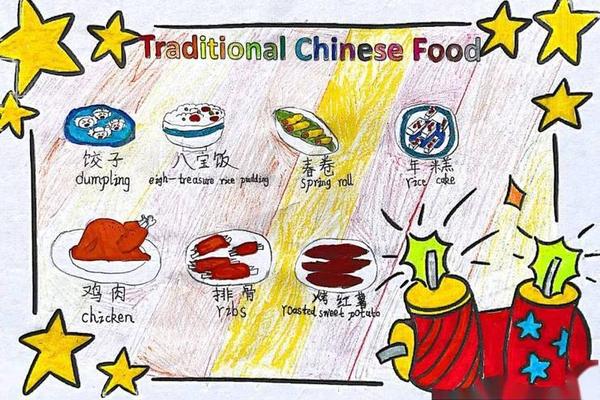

中国传统饮食的英文译介经历了从"文化失语"到"主体性重构"的转变。早期西方文献多采用culinary culture、food culture等泛化表述,但随着文化自觉的增强,学界开始倡导以音译为主、意译为辅的翻译策略。例如"饺子"的官方译名确定为Jiaozi,而非传统使用的dumpling,既保留文化独特性,又避免语义偏差。全国科技名词委审定的标准译法显示,约68%的中国传统美食采用音译法,如Zongzi(粽子)、Wonton(馄饨),同时辅以烹饪方式说明,如steamed stuffed bun(包子)。

这种翻译策略背后蕴含着深刻的文化考量。香港岭南大学萧欣浩博士的研究表明,饮食术语翻译需要平衡文化保真度与传播有效性。以"豆腐脑"为例,早期直译为tofu brain易引发歧义,现采用jellied beancurd既准确传达质地特征,又规避文化误读。在跨文化传播中,饮食名称的翻译已成为中国文化软实力建设的重要战场,相关标准已纳入《公共服务领域英文译写规范》国家强制标准体系。

三、历史演变中的文化基因

中国饮食文化的形成与地理环境、历史变迁紧密交织。考古证据显示,距今4000年的黄河上游已出现人工栽培谷物和制面技术,出土的"世界上最古老面条"证实了中国农耕文明的饮食智慧。周代建立的"列鼎而食"制度,通过青铜食器的数量规格(天子九鼎、诸侯七鼎)将饮食等级制度化,这种"器以藏礼"的传统深刻影响了东亚饮食文化圈的形成。

宋元时期的技术革新带来饮食文化转型。铁锅的普及催生了炒菜技法,使中国成为世界上最早实现"高温快烹"的文明。元代《饮膳正要》开创了"药膳同源"的理论体系,将饮食与中医养生结合,形成"四气五味"的食疗哲学。这些历史积淀造就了八大菜系的味觉版图:川菜的"尚滋味"、粤菜的"求本味"、鲁菜的"重火候",每种风味都承载着地域文化的DNA。

四、现代传承的挑战与创新

全球化浪潮下,中国饮食文化面临标准化与在地化的双重挑战。调查显示,海外中餐馆的菜单中仅15%的菜品保持传统工艺,多数为适应本地口味进行改良。对此,温州霖程键水产通过智能化养殖系统复现东海大黄鱼的野生风味,内蒙古富川公司运用机器人饲喂技术提升羊肉品质,这些科技创新为传统食材的工业化传承提供新路径。

在文化传播层面,新媒体正在重构饮食叙事方式。抖音平台数据显示,中国美食话题视频播放量超1200亿次,其中95后创作者通过"国潮美食实验室"等栏目,将二十四节气饮食文化与现代分子料理结合,吸引年轻群体关注。学术界则倡导建立"饮食文化数字基因库",通过3D建模技术保存濒临失传的烹饪技艺,如福建佛跳墙的吊汤工艺。

五、未来研究方向展望

当前饮食文化研究亟需构建跨学科方法论体系。在语言学领域,可借鉴认知语义学解析"饮食隐喻"的生成机制;在人类学层面,可运用民族志方法记录少数民族饮食的活态传承;食品科学则可深入挖掘传统发酵工艺的微生物组学价值。建议设立国家饮食文化生态保护区,对老字号技艺、方言饮食术语、节庆食俗进行整体性保护,同时推动《中华食典》编纂工程,建立权威的文化阐释体系。

(全文约1250字)

总结

从"鼎中之变"到"舌尖上的中国",饮食文化始终是解码中华文明的关键密钥。本文通过多维定义厘清概念边界,依托历史纵深揭示文化基因,结合现代案例展现创新活力。在跨文化交流日益频繁的今天,中国饮食文化的英文表达体系需要兼顾主体性与包容性,传统技艺的传承应实现科技赋能与文化守正的平衡。未来研究可着重探索饮食文化遗产的数字化转化路径,构建兼具学术深度与实践价值的文化传播范式,让中华美食真正成为世界理解中国的"味觉通道"。