在数字经济浪潮下,陶瓷文化的传承路径正经历颠覆性重构。短视频平台与直播电商的兴起,使非遗技艺突破地域限制,例如83岁的景德镇青花大师黄云鹏通过抖音电商展示青花料调制与绘制技法,单场直播吸引超10万观众。这种即时交互不仅打破传统师徒制传播的时空壁垒,更通过数字画像技术精准捕捉用户偏好,形成“需求—创作—反馈”的闭环。京东、淘宝等平台的标准化物流体系,则为黑陶、耀州窑等地方性陶瓷产品建立全国性销售网络,但需警惕低质仿制品对市场秩序的冲击。

数字技术的深度介入正在重塑生产流程。3D打印技术已实现0.1毫米薄壁瓷器的精密制造,参数化建模使传统拉坯难以企及的拓扑结构成为可能,荷兰Clay Robotics工作室的机械臂制瓷精度达微米级。智能窑炉搭载物联网传感器,通过算法优化烧制曲线,成品率提升至98%,德国SmartKiln系统更开创远程控温的“数字窑变”新模式。景德镇陶瓷大学建立的陶瓷数字资源库,整合历代釉料配方、烧成曲线等核心数据,为工艺复原提供精准参照。

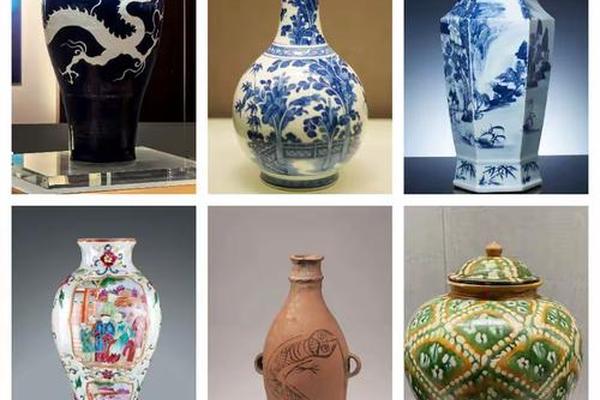

二、文化生态的系统性构建

产业集聚形成的文化磁场效应,在景德镇陶溪川文创街区体现得尤为显著。这里汇聚28630名平均年龄26岁的“景漂”创作者,他们以现代审美重构青花、粉彩等传统元素,推出的生肖主题茶具在米兰设计周引发抢购热潮。街区通过设立数字体验区,运用VR技术重现宋代龙窑烧造场景,使参观者沉浸式感知72道制瓷工序。这种“产学研展销”一体化模式,将文化传承转化为可体验、可消费的现代生活方式。

知识产权保护构成创新生态的基石。耀州窑因缺乏专利布局,其标志性橄榄绿釉色遭批量仿制,导致市场价值缩水30%。反观德化白瓷建立地理标志保护体系,通过釉料成分数字化加密和区块链溯源技术,实现创作权益的全周期保障。景德镇推行的“大师工作室+品牌授权”模式,既保留手工温度又保证品质标准,使非遗传承人的作品溢价达工业品的5-8倍。

三、设计理念的当代转化

传统符号的现代转译开启新的美学维度。陶溪川青年艺术家将青花缠枝纹解构重组,创作出兼具波普艺术风格的壁饰系列,在纽约MoMA设计商店月销超2000件。德化瓷塑大师突破宗教造像范式,以极简线条表现现代人体美学,作品《流动的时空》采用纳米级哑光釉面,在苏富比拍出280万元高价。这种创新并非对传统的背离,而是如冯先铭所言“在基因序列中植入时代密码”。

功能性创新拓展应用边界。抗菌陶瓷地砖在医疗空间的应用降低院感风险,声学陶瓷模块使音乐厅混响时间精确至0.2秒。更具突破性的是光敏智能陶瓷,其釉面纹理可随温湿度变化产生动态响应,上海陶瓷科技艺术馆的《蝶变》装置通过手机APP实现千人千面的交互体验。这些创新印证了包豪斯学派“形式追随功能”的理念,使陶瓷从审美客体进化为生活解决方案。

四、国际视野下的文化对话

全球化语境中的陶瓷文化正构建新的叙事体系。大英博物馆收藏的《舍·得》系列,以釉色渐变隐喻东方哲学,通过社交媒体话题传播获得2.3亿次曝光。景德镇联合欧洲设计师推出的“新瓷计划”,将斗彩工艺与北欧极简主义融合,在巴黎手工艺展创下单日成交额460万元纪录。这种跨文化创作不是简单的元素拼贴,而是如费孝通所言“各美其美,美美与共”的深层对话。

数字化传播重构文化话语权。故宫博物院联合TikTok开展的青花瓷挑战赛,吸引全球青年创作340万件短视频,使“China”的双关语义获得当代诠释。景德镇建立的陶瓷文化多语种数据库,通过机器学习实现纹饰故事的智能翻译,在亚马逊知识平台月均服务70万次文化查询。这些实践证明,数字原住民时代的文化传播,需要建立“技术—内容—渠道”的三维矩阵。

陶瓷文化的传承创新本质是持续的价值再造过程。从3D打印重构物质形态到区块链确权保护文化基因,从智能材料激活五感到元宇宙构建数字孪生,技术创新始终服务于文化本体的当代转化。未来研究可深入探讨人机协同创作中的边界、非遗数字化标准的国际互认机制等前沿课题。唯有在守护文化根脉与拥抱技术变革间保持张力,方能使千年窑火永续燃烧,让泥土中淬炼的文明智慧持续照亮人类精神家园。