中国古代天文地理知识并非孤立存在,而是根植于"天人合一"的宇宙观之中。《周易·系辞》所言"仰则观象于天,俯则观法于地",揭示先民通过观察自然确立的认知体系。这种天地同构的思维模式,使地理知识始终与天文历法、政治制度乃至人文相互交织。汉代张衡在《灵宪》中提出"浑天说",将地球想象为漂浮于天球中央的蛋黄,正是这种整体思维的具象表达。

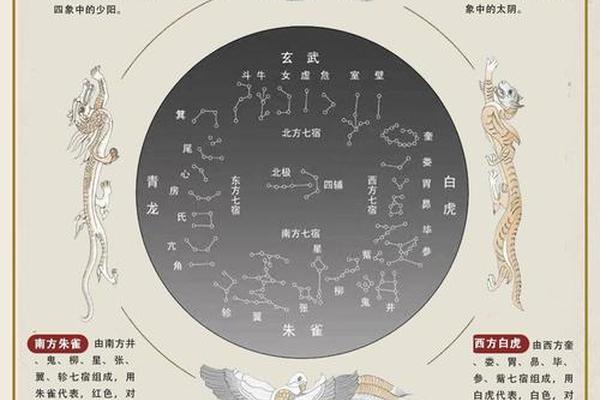

古人以二十八宿划分天区,对应地上九州分野,形成独特的星土对应体系。《周礼·春官》记载保章氏"以星土辨九州之地",说明至迟在周代已形成系统的天文地理对应关系。司马迁在《史记·天官书》中详细记载这种对应关系:"角、亢、氐,兖州;房、心,豫州;尾、箕,幽州..."这种将星象与地域对应的思维,深刻影响着古代行政区划和军事战略。

天地同构的哲学观还体现在城市规划中。长安城取象北斗七星布局,洛阳城依"河图洛书"建造,北京城遵循"左祖右社,面朝后市"的礼制。班固在《西都赋》中描绘长安"经纬阴阳,旁极天文",正是这种设计理念的文学写照。现古发现,良渚古城的水利系统与天文观测遗迹的对应关系,印证这种思维可追溯至新石器时代。

山川形胜的实用智慧

中国古代地理学最显著的特点是强调实用价值。《禹贡》将天下划分为九州,不仅记录山川方位,更详述物产贡赋,开创经济地理先河。郦道元《水经注》记载河流1252条,详述流域内的城邑兴废、农田水利,体现地理知识与民生建设的紧密联系。这种实用主义传统,使中国早在公元前3世纪就出现都江堰这样融合地理知识的伟大工程。

风水理论是实用地理智慧的集中体现。郭璞《葬书》提出"气乘风则散,界水则止"的堪舆原则,虽掺杂玄学成分,但本质上是对地形、水文、气候的综合考量。北京紫禁城依"负阴抱阳"理念建造,苏州园林讲究"借景"艺术,都是地理知识在建筑领域的创造性应用。李约瑟在《中国科学技术史》中指出,风水理论包含着"对自然环境的深刻观察和系统分析"。

军事地理方面,《孙子兵法》强调"地形者,兵之助也",开创地形分类研究的先河。明代《武备志》收录《郑和航海图》,详细标注航线上的岛屿、暗礁、洋流,见证古代海洋地理学的成就。顾祖禹《读史方舆纪要》系统总结军事地理经验,被誉为"千古绝作"。

星象分野的时空对应

分野理论是连接天文与地理的核心纽带。这种将星宿对应地域的体系,最早见于《左传》昭公元年记载的"参为晋星"之说。《汉书·地理志》完善了二十八宿与十三州的对应关系,这种划分不仅具有占星意义,更暗含对地域特征的认知。如"荧惑守心"对应豫州灾害的记载,反映古人对天文与地理关联性的经验总结。

历法制定与地理知识密切相关。《尚书·尧典》记载羲和"历象日月星辰,敬授人时",通过观测星象确定节气,指导农业生产。元代郭守敬主持四海测验,在27个观测点测量晷影,创制《授时历》,其精确度超越同时代欧洲历法。这种将天文观测与地理测量结合的传统,使中国长期保持历法编制的领先地位。

时空对应的思维还体现在历史地理研究中。裴秀创立"制图六体",首次系统阐述地图绘制理论,其"分率"(比例尺)、"准望"(方位)等原则至今沿用。清代学者通过《禹贡》研究,复原上古地理面貌,梁启超评价这种研究是"以科学精神治古学"的典范。

地理典籍的传承脉络

从《山海经》的神异记述到《徐霞客游记》的科学考察,地理典籍的演变折射认知方式的进步。《汉书·艺文志》首设"形法类"收录地理著作,标志地理学成为独立学科。魏晋时期出现专门州郡地志,如《华阳国志》详述巴蜀地理,开创方志编纂传统。

唐宋时期地理学达到新高度。贾耽绘制《海内华夷图》,裴秀之后最重要的制图成就;沈括《梦溪笔谈》记载地磁偏角、流水侵蚀等地学发现,早于西方数百年。王士性《广志绎》提出"三才说",将地理环境与人文发展结合研究,被现代学者誉为"人文地理学先驱"。

清据学派推动地理学实证化。顾炎武《天下郡国利病书》开创经世地理学传统,胡渭《禹贡锥指》运用考据方法解决历史地理难题。这些著作不仅保存地理知识,更形成严谨的学术范式,为现代地理学奠定基础。

中国古代天文地理知识体系,既是认知自然的智慧结晶,更是文明传承的重要载体。从哲学层面的天人相映,到实践领域的经世致用,这种知识传统塑造了独特的文明形态。在科技高度发达的今天,重审这份遗产,既能发掘传统智慧的现实价值,更能理解中华文明持续发展的深层动力。未来研究应加强跨学科合作,运用现代技术解析古地图数据,建立历史地理信息系统,让传统知识在数字时代焕发新生。