在长三角一体化战略和绍兴市“青春之城”建设的双重驱动下,孝德文化小镇作为上虞区文旅融合发展的核心载体,其土地开发承载着城市更新与文化传承的双重使命。19号地块作为该小镇规划中的关键住宅项目,开发商如何通过合规路径获取土地开发权,既考验企业的战略研判能力,也折射出新型城镇化背景下政企协作模式的创新方向。本文将从政策环境、开发模式、风险管控等维度,系统解析这一地块开发背后的运作逻辑。

一、政策环境与规划定位

孝德文化小镇的开发定位源于《上虞区“十四五”文化和旅游发展规划》,其核心目标是打造“孝德传承地、江南不夜城”的文旅融合示范区。根据曹娥江旅游度假区管委会披露的规划文件,该区域构建了“一廊两带三区”的空间格局,其中19号地块所在的品质居住区承担着完善小镇生活配套、提升产城融合水平的重要功能。

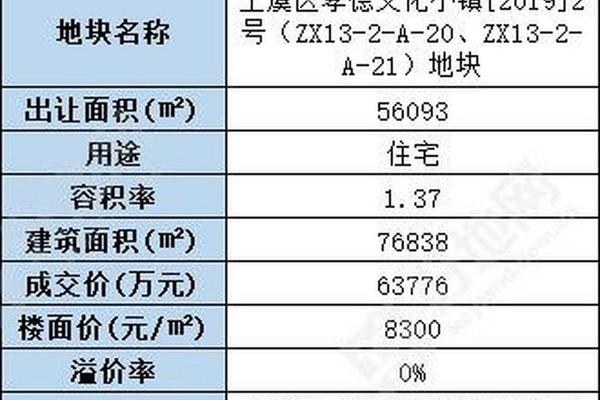

在土地供应政策方面,上虞区自2023年起实行经营性用地“全生命周期管理”制度。以19号地块招标公告为例,不仅要求开发商具备二级以上房地产开发资质和建筑工程总承包资质,更明确提出需承担地块区间市政道路建设、大市政配套工程实施等社会责任。这种“开发+代建”的模式,将土地出让从单纯的资本竞争转向综合能力比拼。

值得关注的是,地块规划条件书中特别强调建筑风貌需与运河文化遗产保护要求相协调。开发商在方案设计中必须遵循《大运河(浙江段)遗产保护规划》的技术规范,建筑限高、立面色彩等指标均需通过文保部门前置审批。这种文化要素的刚性约束,对开发企业的文化理解力和设计转化能力提出了更高要求。

二、开发模式与实施路径

从土地获取流程来看,19号地块采取“带方案出让+全过程代建”的创新模式。根据招标文件,中标单位需在土地摘牌前完成施工图设计并通过规划审查,且在开发过程中需同步实施居家养老用房、充电桩配电系统等12类配套设施。这种“交钥匙工程”要求,使得开发周期从传统模式的3-5年压缩至800日历天。

在资金运作层面,该地块要求开发商自持20%物业用于长期运营,并设立5%的履约保证金制度。土地出让金采取分期支付方式,首期50%需在摘牌后1个月内支付,余款在12个月内结清。这种资金监管设计既缓解了企业短期现金流压力,又通过分期支付机制实现风险共担。

开发企业还需建立多方协同机制。招标文件明确要求组建由文化顾问、文物保护专家、社区代表参与的开发监督委员会,对建筑方案、施工工艺、文化元素植入等关键环节进行全过程评议。这种参与式开发机制,有效平衡了商业开发与文化传承的双重目标。

三、风险管控与效益平衡

政策变动风险成为首要考量因素。由于地块涉及大运河缓冲区建设控制要求,开发商需预留10%的不可预见费用于应对文物保护标准调整。规划条件中“动态弹性容积率”条款允许根据考古发现调整开发强度,这就要求企业在财务模型中建立风险对冲机制。

市场风险管控方面,地块强制规定30%房源实行指导价销售,且需提供5%的人才租赁住房。开发商通过捆绑开发周边商业地块获得溢价补偿,例如取得相邻文旅用地的优先开发权,这种“住宅+商业”的组合开发模式有效提升了项目整体收益率。

在文化效益转化上,开发企业创新采用“文化积分”制度。根据设计方案中孝德文化元素的运用程度,给予容积率奖励、配套费减免等政策优惠。如某房企在社区中心复建宋代义井遗址,成功获得2%的容积率补偿,这种文化资本转化机制为行业提供了新范本。

四、未来发展与策略建议

随着《浙江省未来社区建设导则》的出台,建议开发商在二期地块开发中探索“数字孪生+文化传承”新模式。通过植入AR导览系统、建立数字家谱档案馆等智慧化设施,将孝德文化融入智慧社区建设。同时可借鉴成都宽窄巷子经验,采用“产权置换+文化IP运营”模式,实现历史建筑保护与商业开发的良性互动。

在开发主体培育方面,建议组建专业化文化地产基金。通过引入省级文旅投、文化遗产保护机构等战略投资者,构建“文化研究-土地整理-开发运营”的全产业链能力。这种模式既分散了企业的资金压力,又强化了文化资源转化的专业支撑。

针对当前存在的文化评估标准模糊问题,建议加快制定《历史文化地块开发评估体系》,建立包含32项量化指标的文化价值评价模型,为开发企业提供清晰的决策依据。同时可参照苏州平江路改造经验,建立“专家委员会一票否决制”,守住文化传承底线。

孝德文化小镇19号地块的开发实践,标志着我国城镇化进程从“规模扩张”向“品质提升”的战略转型。开发商在土地获取过程中展现的文化自觉、模式创新和风险管控能力,正在重塑行业竞争格局。未来随着《历史文化保护法》的完善和数字技术的深度融合,文化导向型土地开发将催生更多元的价值创造模式,为城市更新提供可持续发展的新范式。这要求开发企业既要深挖文化资源的经济价值,更要担当起文明传承的时代使命。