我国在民间文化传承及传统文化发展方面已构建起多层次政策体系,旨在通过系统性保护、创新性转化和多元化利用推动传统文化的可持续发展。结合现行政策文件及实施路径,以下为关键政策要点分析:

一、顶层设计与战略规划

1. 《“十四五”文化发展规划》

中央办公厅、国务院办公厅印发该规划,提出将文化遗产保护纳入国家战略,强调传统村落、非物质文化遗产(非遗)及文物资源的系统性保护,并推动其在乡村振兴和文化产业中的融合应用。

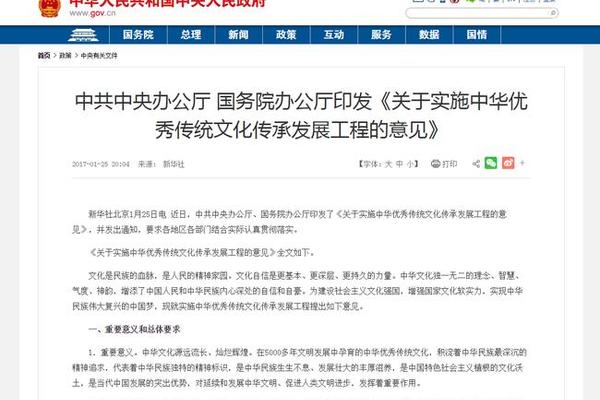

2. 《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》

明确到2025年建成完善的传承发展体系,覆盖学术研究、教育植入、遗产保护、文艺创作等领域,通过“创造性转化与创新性发展”实现传统文化与现代生活的深度融合。

二、法律法规与制度保障

1. 地方性法规配套

例如《云南省传统村落保护办法》(2025年实施),明确省、市、县三级职责,建立资金补助机制,鼓励社会资本参与,并将传统村落保护纳入国土空间规划。

2. 全国性法律完善

修订《文物保护法》《非物质文化遗产法》,强化文物安全监测与非遗分类保护,推动濒危文物抢救性保护向预防性保护转变。

三、财政支持与金融创新

1. 专项资金与税收优惠

2. 地方财政投入

云南等省份设立传统村落保护发展补助资金,要求市县加大财政支持力度,保障规划编制、基础设施建设和遗产修缮。

四、传承机制与人才培养

1. 非遗传承人制度

完善代表性传承人认定标准,建立“民间传人-民间大家-民间国宝”的梯度激励机制,重点支持青年群体、女性及返乡人员参与传承,解决老龄化与代际断层问题。

2. 学科建设与教育融合

五、科技赋能与产业融合

1. 数字化保护与利用

建设文物资源数据库及区块链登记平台,推动文物艺术品溯源、估值与流通;支持文化遗产防灾减灾技术研发,提升保护效率。

2. 文化创意产业升级

鼓励传统文化与现代设计、旅游、影视等产业结合,发展老字号品牌、非遗工坊等业态,打造文化IP并推动国际传播。

六、社会参与与国际合作

1. 多元主体协同

倡导社会资本通过捐赠、租赁等方式参与保护,支持村(居)民自治组织制定村规民约,形成“主导+全民参与”模式。

2. 对外文化交流

依托“一带一路”等平台推广中医药、武术、典籍等文化符号,构建全球化传播网络,增强文化软实力。

我国传统文化政策以“保护优先、活态传承、创新驱动”为核心,通过法律保障、资金支持、人才培育与科技赋能,构建了从顶层设计到地方实践的完整框架。未来需重点关注政策落地效果,尤其是青年参与度提升、城乡文化资源均衡发展及国际话语权建设。更多实施细则可参考国务院及各省市发布的专项文件。