在当今中国体育事业高质量发展的进程中,民俗传统体育与智慧体育场馆的协同创新正成为推动全民健身、文化传承与科技融合的重要载体。民俗体育根植于地域文化基因,以武术、舞龙、龙舟等活态遗产为载体,构建起独特的公共空间;而智慧体育场馆则依托物联网、人工智能等技术,重塑运动场景的交互模式。两者的设施体系既承载着历史记忆的延续,又彰显着数字化时代的效率革新,共同构成城乡体育生态的多元图景。

一、民俗传统体育设施的文化内核

民俗体育设施的本质是文化空间的物质映射。赣南客家的“子孙龙”活动以氏族祠堂为核心载体,通过洗龙、祭祖等仪式构建集体记忆,其场地布局遵循宗族秩序,石阶、香案、龙形道具构成完整的符号系统。这类设施往往与自然地貌深度融合,如苗族独木龙舟的河道码头、蒙古那达慕的草原赛场,体现着“天人合一”的生态智慧。2022年中央一号文件明确提出,要将民俗体育作为乡村振兴的文化纽带,这促使福建土楼武术擂台、川西羌族推杆场等传统设施得到系统性修复。

现代语境下,民俗体育设施的功能正在拓展。成都非遗博览园将蜀绣技艺与太极推手训练场结合,通过动态投影技术再现武术招式轨迹;广东佛山鸿胜纪念馆运用VR设备复原蔡李佛拳的清末演武场景,使历史叙事突破时空限制。这种创新并非简单的技术叠加,而是基于文化基因的解码——北京大学数字体育课程开发的虚拟龙舟竞渡系统,正是通过运动力学分析与民俗符号提取,实现传统文化资源的数字化转译。

二、智慧体育场馆的技术重构

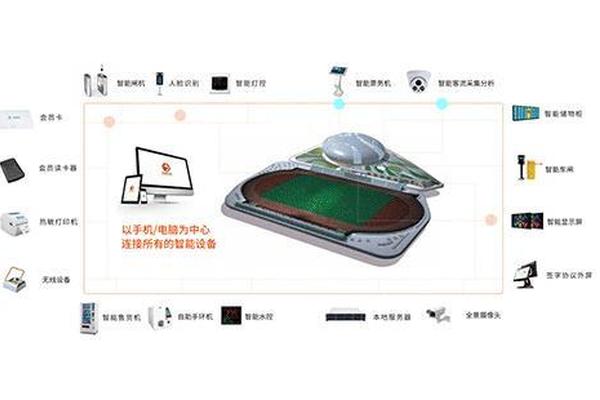

智慧化改造正在重塑体育场馆的运营范式。江苏省五台山体育中心通过数据中台整合订场、票务、能耗等12类子系统,使互联网订场率达90%,年节约能耗成本200万元,印证了“数据驱动运营”的可行性。宁波市27个公共场馆接入统一平台后,电子支付占比超80%,服务人力成本下降50%,凸显出物联网技术在流程再造中的降本增效作用。这些实践符合《大中型体育场馆智慧化建设和管理规范》提出的“全面感知—智能决策—精准控制”技术框架。

智能化设施的创新已超越基础服务层面。南京运享通公司开发的数字孪生系统,可对场馆人流、设备状态进行实时仿真,结合AI算法实现应急预案预演;成都凤凰山体育公园的智能草坪养护系统,通过土壤传感器与气象数据联动,将灌溉效率提升40%。更前沿的探索出现在北京冬奥场馆,国家速滑馆的“超高速4K轨道摄像机”和“AI裁判辅助系统”,标志着竞技体育设施向智能化赛会服务的跨越。

三、传统与现代的融合路径

设施功能的复合化开辟了融合新赛道。四川在建设“15分钟健身圈”时,将智慧健身步道与川剧变脸主题公园结合,用户扫码即可获取武术教学视频;浙江丽水畲族村落改造的智慧体育广场,既保留传统竹竿舞场地,又增设能耗监测LED屏,使文化展示与低碳管理并行。这种“双轨并行”模式在2023年国家体育总局的设施提升行动中得到政策支持,要求新建健身场所中适老化与适儿化设施占比不低于50%。

数字化正在激活民俗体育的当代价值。华为与华体集团联合开发的民俗体育元宇宙平台,用户可通过动作捕捉设备参与虚拟南狮争霸赛,系统自动生成运动数据分析报告。更具突破性的是区块链技术的应用——峨眉武术联合会将传承人认证信息上链,学员在智慧武馆习武时,AI教练可调用区块链存证的108式标准化动作库进行纠错。这些创新印证了钟亚平教授的观点:数字技术能突破民俗文化传播的物理边界,构建新型文化认同。

四、可持续发展与未来展望

设施体系的生态化转型已成必然趋势。成都智慧体育公园采用光伏地砖,将市民健身时的动能转化为照明电力;深圳大运中心的雨水回收系统与智能灌溉结合,年节水3.2万吨。这些实践响应了《智慧体育场馆标准化白皮书》提出的“全生命周期管理”理念,从建材选择到能耗监控形成闭环。更具前瞻性的是碳足迹追踪系统的开发,杭州亚运场馆通过区块链记录每场赛事碳排放,为体育设施的碳中和提供数据支撑。

未来研究应聚焦于三个维度:其一,建立民俗体育设施数字化评级体系,将文化传承度、技术集成度纳入《体育场馆智慧化建设规范》地方标准;其二,探索数字孪生技术在传统体育空间保护中的应用,如构建古镇武术街区的三维活化模型;其三,开发跨代际的交互设施,例如融合太极拳与AR技术的适老化健身器材。正如国家体育总局信息中心李业武所言,数字体育的终极目标是通过技术创新,让千年文化基因在现代设施中持续焕发生命力。

民俗传统体育与智慧体育场馆的设施体系,实质是文化记忆与科技理性的辩证统一。前者维系着民族精神的血脉,后者拓展着人类运动的边界。在建设体育强国的进程中,唯有坚持“守正创新”原则,既保护祠堂武馆的历史肌理,又善用数据算法的时代工具,方能构建兼具文化厚度与科技温度的现代体育设施网络。这不仅是全民健身的基础工程,更是中华文明创新性发展的生动实践。