闽江穿城而过,乌龙茶香浸润街巷,三坊七巷的青石板路上回响着千年跫音。这里是被誉为"海滨邹鲁"的福州,一座将中原文明的厚重与海洋文化的灵动熔铸一炉的历史名城。作为闽都文化的发源地与集大成者,福州在两千多年的建城史中,既守护着中原礼乐的薪火,又吸纳着海洋文明的精髓,形成了独具特色的文化体系。这种文化基因不仅镌刻在坊巷建筑的物质空间里,更流淌在方言俚语的音韵中,浸润在茉莉花茶的芬芳里,构成了福州人独特的精神图谱。

文明交融的千年沉淀

福州的文化基因源自西晋永嘉之乱后的中原移民潮。衣冠南渡的士族带来了河洛雅言与儒家礼制,在闽越故地播撒下中原文明的种子。唐代设福建观察使,五代闽国在此定都,两宋时期海上丝绸之路的兴盛,使得福州逐渐形成"儒风鼎盛、海纳百川"的文化特质。明代郑和七下西洋的壮举,更让福州成为东西方文明交汇的重要节点。

这种文化交融在福州方言中留下深刻印记。厦门大学方言研究中心调查显示,福州话保留着大量中古汉语特征,如"鼎"(锅)、"箸"(筷子)等古语词,同时吸纳了马来语、阿拉伯语的航海术语。这种语言化石般的存续,印证着福州作为文化熔炉的独特地位。

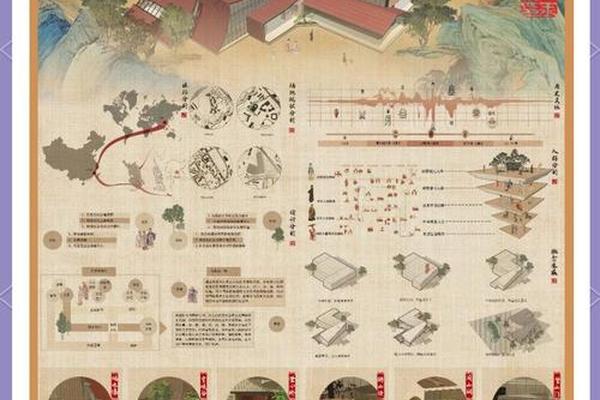

坊巷肌理中的建筑智慧

三坊七巷的"鱼骨状"街巷布局,堪称中国古代城市规划的活化石。中国城市规划设计研究院的调研表明,这种源自汉代里坊制的空间结构,既遵循《周礼·考工记》的营国制度,又因地制宜地采用"天井采光、封火山墙"等适应南方气候的营造技艺。马鞍墙的曲线造型不仅具有防火功能,更暗合道家"曲则全"的哲学智慧。

明清古厝的营造技艺更显匠心独运。穿斗式构架与抬梁式构架的混合使用,木雕、石雕、灰塑的精致工艺,处处体现着"天人合一"的建筑理念。福建师范大学建筑学院研究发现,福州古厝的通风系统设计暗含流体力学原理,夏季可形成穿堂风,冬季又能有效御寒,展现古人非凡的营造智慧。

市井生活的文化密码

茉莉花茶窨制工艺被列入国家级非遗名录,这项始于宋代的技艺堪称福州人生活美学的缩影。茶叶与鲜花的五次邂逅,暗合《周易》"五运六气"的哲学思辨。茶帮文化研究专家林伟指出,茉莉花的清雅与岩茶的醇厚交融,恰如福州文化中儒家规范与海洋冒险精神的完美统一。

元宵节的"摆塔"习俗,将佛塔造型与航海罗盘结合,既表达对平安的祈愿,又暗藏开拓四海的雄心。脱胎漆器的"夹纻"技法,源自战国漆器工艺,却在福州工匠手中发展为"举之一羽轻,视之九鼎兀"的艺术绝技,印证着传统工艺的创造性转化。

海洋书写的文化基因

琉球馆遗址见证着福州作为古代东亚海洋贸易枢纽的地位。明代设立的市舶司遗址出土的波斯陶片、南洋香料,无声述说着"涨海声中万国商"的盛景。福建社科院海洋文化研究所发现,福州商帮创造的"船契"制度,比欧洲海上保险业早诞生两个世纪,彰显着闽商的商业智慧。

这种海洋基因孕育出独特的文化品格。清代诗人黄任"文章节义之邦"的赞誉,与近代严复"开眼看世界"的启蒙精神并行不悖。船政学堂培养出邓世昌等民族英烈,马尾造船厂诞生了中国第一艘铁甲舰,这种"敢为天下先"的精神,正是海洋文明赋予的文化底气。

在全球化与本土化交织的今天,闽都文化的当代价值愈发凸显。它提示我们:真正的文化自信源于对传统的创造性转化,文化的生命力在于开放包容。建议建立闽都文化基因库,运用数字技术进行活态传承;推动坊巷建筑智慧在现代城市规划中的转化应用;加强海洋文化遗产的跨国联合研究。唯有如此,才能让这座千年古城的文化密码,继续书写新时代的华章。