中国西南地区的云贵高原和巴蜀山地,是茶树物种演化的摇篮。根据植物学研究和考古发现,云南临沧、普洱等地分布着大量千年以上的野生古茶树群落,其中勐海大茶树树龄超过1700年,其基因多样性证实了茶树原产于中国西南地区。浙江余姚田螺山遗址中发现的6000年前人工种植茶树根,揭示了新石器时代先民对茶树的早期利用。这一发现将茶与人类的关系从传说推向实证,表明茶树驯化早于文字记载数千年。

从野生到栽培的转变,是中国先民智慧的结晶。吴觉农在《茶树原产地考》中驳斥了“印度起源论”,指出茶树从自然野生到人工驯化的完整链条仅存于中国。唐代陆羽《茶经》记载巴蜀山区存在“两人合抱”的茶树,印证了古代大规模野生茶树资源的存在。这一过程不仅是农业技术的突破,更是文明演进的缩影——茶树从山林走向田园,标志着人类从被动采集转向主动生产。

二、从药用到饮用的文化嬗变

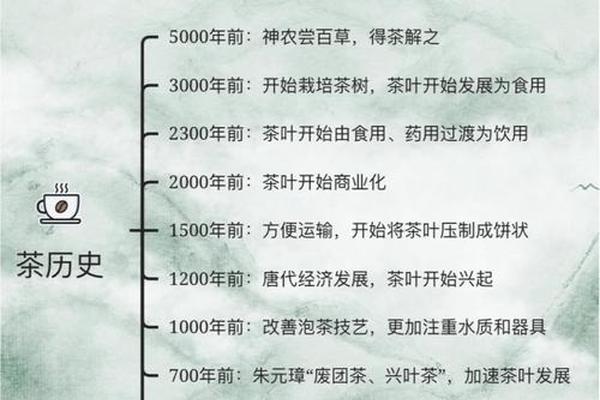

茶的药用价值开启了中国茶文化的序幕。《神农本草经》记载“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”,虽为神话,却折射出上古时期茶作为解毒剂的现实功能。汉代马王堆汉墓出土的《五十二病方》中,茶被用于治疗疽疮等疾病,而西汉王褒《僮约》中“武阳买荼”的记载,则证明公元前2世纪茶叶已成为商品。这种药食同源的特性,使茶在先秦时期兼具生存必需品与原始信仰载体的双重身份。

饮茶习俗的普及与精神升华始于魏晋南北朝。随着佛教传入和玄学兴起,饮茶从生理需求上升为精神追求。陆纳以茶待客彰显清廉,齐武帝以茶为祭倡导薄葬,茶开始承载道德教化功能。唐代封演《封氏闻见记》描述“茶道大行,王公朝士无不饮者”,标志着饮茶彻底突破地域限制,成为全民性文化现象。皎然“三饮便得道”的诗句,更将饮茶与禅悟结合,奠定了茶道哲学的基础。

三、唐代茶文化体系的成熟

陆羽《茶经》的问世,标志着茶文化进入系统化阶段。这部780年成书的著作首次建立茶学框架,涵盖茶树栽培、制茶工艺、烹煮器具、品饮审美等维度,提出“精行俭德”的茶道精神。书中对“南青北白”茶具的品评,折射出唐代器物美学与茶文化的深度融合。法门寺地宫出土的鎏金银茶具,与《茶经》记载完全吻合,实证了唐代宫廷茶仪的精致化。

煎茶法的流行催生了全新的生活方式。唐人将蒸青饼茶炙烤、碾末、筛罗,通过“三沸”控水技艺追求茶汤的“沫饽花”之美。这种充满仪式感的饮法,在皎然、卢仝等诗人的吟咏中升华为“通仙灵”的审美体验。而“茶马互市”制度的形成,使茶叶成为连接中原与边疆的经济纽带,茶文化开始具备国家战略意义。

四、宋明时期的雅俗嬗变

宋代将茶文化推向艺术巅峰。点茶法通过调膏、击拂等工序,在茶面绘出“水丹青”,将饮茶变为视觉艺术。宋徽宗《大观茶论》详述“七汤点茶法”,宫廷斗茶以“雪白咬盏”为佳,建盏的黑釉与茶汤的纯白形成极致美学对照。这种奢华的茶事活动,在刘松年《茗园赌市图》中转化为市井狂欢,显示茶文化从庙堂到民间的渗透。

明代茶文化的革新重塑了饮茶范式。朱元璋罢造团茶的政策,促使炒青散茶和撮泡法兴起。紫砂壶的发明者供春,将茶具制作提升为工艺美术,其“方非一式,圆不一相”的造型哲学,与文人崇尚的自然清淡之风相契合。田艺蘅《煮泉小品》主张“茶以雪烹,味更清冽”,这种返璞归真的取向,标志着茶文化从宋代的技术主义回归自然本真。

五、全球化视野中的文化传播

茶叶通过丝绸之路成为文明对话的媒介。唐代鉴真东渡携带茶种,日本荣西禅师著《吃茶养生记》,中国煎茶道演变为日本抹茶道。16世纪葡萄牙传教士将茶引入欧洲,英国东印度公司年进口华茶最高达4000万磅,下午茶文化重塑了欧洲社会生活。这种跨文化传播不仅输出物质产品,更传递着“和敬清寂”的东方哲学,如冈仓天心在《茶之书》中所言:“茶道是超越饮茶形式的生命艺术”。

中国茶文化历经五千年的层累演进,形成了从物质到精神、从技艺到哲学的完整体系。它既是“柴米油盐酱醋茶”的日常烟火,也是“琴棋书画诗酒茶”的精神图腾。当代茶文化研究需关注两大方向:一是利用分子考古学、农业基因组学等新技术,深化茶树起源与驯化研究;二是从全球史视角梳理茶文化传播中的本土化现象,例如印度阿萨姆红茶如何重构殖民地经济,摩洛哥薄荷茶如何融合文化。茶文化的未来,在于传统智慧与现代文明的创造性转化,正如一片茶叶在水中舒展的过程,既是本真的回归,亦是新生的开始。