中华文明五千年绵延不绝的密码,潜藏在历史长河与文化基因的共生互动之中。从甲骨文的刻痕到青铜器的纹饰,从《诗经》的韵律到《史记》的笔法,每个文化符号都承载着特定历史阶段的精神印记。这种动态交融的关系,既体现为历史事件对文化形态的塑造,也表现为文化传统对历史记忆的再造,最终凝结成具有永恒生命力的文明精髓。

文明传承的时空纽带

历史与文化的关系在中华文明中呈现出独特的"层累构造"。考古学家张光直提出的"连续型文明"理论,揭示了中国古代文明在空间上的延展性与时间上的继承性。殷商青铜礼器的饕餮纹样,西周时期演变为象征等级秩序的纹饰系统,至秦汉则转化为建筑构件上的装饰元素,这种纹样符号的嬗变轨迹,正是历史演进与文化重构相互作用的实证。

这种传承并非简单的线性延续。敦煌藏经洞出土的文献显示,佛教艺术传入中原后,与本土的儒家礼制、道家审美产生了复杂的化学反应。莫高窟第220窟的《维摩诘经变》壁画中,印度式的莲花座与中国传统的屏风家具并存,展现出文化基因在历史碰撞中的创新性转化。正如费孝通所言:"各美其美,美人之美"的文化自觉,正是中华文明保持生命力的关键。

思想体系的演化脉络

儒家"祖述尧舜,宪章文武"的传承方式,构建起独特的"历史哲学"思维。孔子删定六经时,将上古传说转化为可供效法的历史典范,《春秋》笔法更开创了以史载道的阐释传统。这种将历史经验升华为价值体系的模式,使得"殷鉴不远"成为历代王朝的政治镜鉴,形成"通古今之变"的治理智慧。

历史记忆的书写本身即是文化建构的过程。司马迁在《史记》中塑造的伯夷叔齐形象,经过韩愈《伯夷颂》的文学再创造,至宋代演变为士大夫的精神图腾。这种层累的文化叙事,使具体历史事件升华为具有普遍意义的道德符号。梁启超在《中国历史研究法》中指出:"吾国史家之责任,在使过去之现代常现在。

艺术形态的历史沉淀

中国传统艺术的发展轨迹,清晰映射着历史变迁的刻度。唐代三彩陶器的胡风元素,记录着丝绸之路的文明交汇;宋代文人画的兴起,折射出科举制度成熟后的士大夫审美转向。元代青花瓷的钴料配方改进,既是蒙古帝国技术传播的产物,也预示着海上丝绸之路的贸易转型。

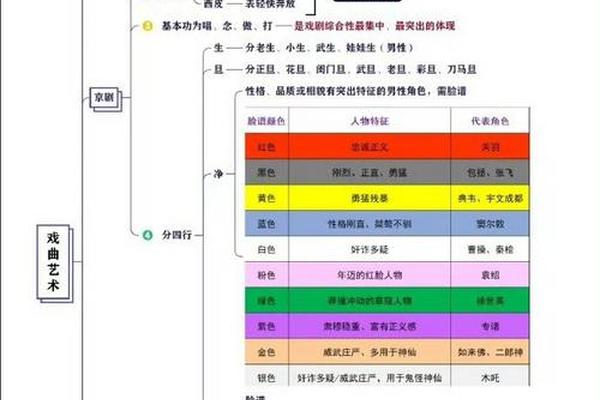

艺术形式本身即是历史记忆的载体。古琴曲《广陵散》的旋律演变,串联着魏晋名士风度、唐代乐府制度、明清琴谱整理等多重历史维度。王国维在《宋元戏曲考》中揭示的"一代有一代之文学"规律,实质是艺术形态随历史语境变迁的文化自觉。

制度文明的实践积淀

汉承秦制"的历史现象,彰显着制度文化强大的延续惯性。睡虎地秦简与张家山汉简的对比研究表明,汉代在继承秦代法律体系时,通过注入儒家元素实现了制度的文明化改造。这种"旧瓶装新酒"的制度演进模式,确保了文明基因的稳定性与适应性。

科举制度的千年实践,创造了独特的文官政治文化。从唐代"三十老明经"到宋代"天子门生"制度,再到明清八股取士,考试形式的每次变革都对应着社会结构的深层调整。钱穆在《中国历代政治得失》中强调,理解制度背后的"时代意见"与"历史意见",方能把握文化精髓的生成机制。

历史与文化的共生关系,构成了中华文明自我更新的动力源泉。这种动态平衡既体现在青铜器纹样的世代传承中,也蕴含在"通变"哲学的思想基因里。当前的文化传承研究,或可借鉴"数字人文"技术构建文明基因图谱,在量化分析中揭示历史变迁与文化演进的深层规律。唯有深入理解这种文明生长的内在逻辑,方能在现代语境下实现传统文化的创造性转化。