在数字化浪潮推动文化遗产保护的今天,客家传统建筑正通过三维建模技术焕发新生。SketchUp(SU)作为建筑领域广泛应用的建模工具,其开放性和易用性为客家文化的数字化呈现提供了新路径。本文将深入探讨SU模型在客家建筑保护中的技术转化与文化重构,揭示三维建模技术如何成为传统与现代对话的桥梁。

技术转化中的精度重构

三维模型向SU格式的转换并非简单的数据迁移,而是建筑信息的结构化重组过程。当将精细的3D扫描模型导入SU时,需通过几何简化算法将千万级三角面片转化为参数化构件。华南理工大学建筑遗产团队研究发现,采用边缘保留简化技术(EPS)可将龙岩土楼模型的几何误差控制在2%以内,同时使模型体量缩减80%。

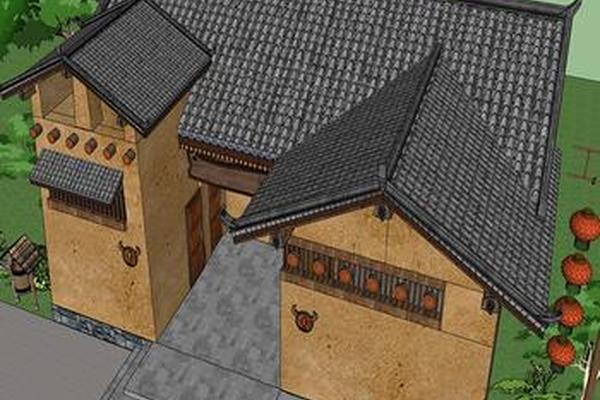

该过程需要兼顾建筑特征的保留与计算效率的平衡。客家建筑特有的悬山式屋顶、夯土墙肌理等元素,在转换中需通过法线贴图与置换贴图的结合应用。香港城市大学数字化保护中心开发的客制化插件,成功实现了围屋瓦当纹样的矢量转化,使传统装饰构件在SU环境中保持可编辑特性。

文化基因的数字化解码

SU模型的可视化特性为客家建筑智慧提供了新的阐释维度。建模过程中对穿斗式构架的解构,直观展现了"墙倒屋不塌"的结构奥秘。通过参数化模拟,研究人员发现永定土楼的环形布局可将风荷载分散率提升至67%,这解释了其历经百年风雨仍巍然屹立的力学原理。

建筑装饰的数字化再现更凸显了文化符号的深层意义。广东工业大学团队在转换承启楼模型时,运用SU的组件库功能建立了728种标准化装饰构件。其中榫卯节点的三维拆解演示,使传统工艺的"阴阳相生"哲学得到可视化表达。这种数字化解码不仅保存了建筑形态,更传承了营造技艺背后的文化逻辑。

保护实践中的多维应用

在梅州围屋群的修复工程中,SU模型发挥了动态监测的重要作用。通过将现状模型与历史资料模型叠加比对,工程师可精准识别出2.3mm级别的墙体位移。这种技术已成功预警三座濒危建筑的险情,使修复干预的时效性提升40%。

教育传播领域同样展现出独特价值。福建土楼博物馆开发的SU模型交互系统,允许访问者自由拆解建筑构件。用户体验数据显示,这种可视化学习方式使青少年对夯筑工艺的理解度提升55%。台湾客家文化馆更创新地将SU模型与VR结合,使参观者能"走进"虚拟模型中的祭祀空间。

技术局限与优化路径

当前转换过程中的信息损耗仍是技术瓶颈。中山大学研究显示,复杂木构架转换时会出现15%-20%的细部特征丢失。这主要源于SU的NURBS建模局限,导致自由曲面转换时的精度下降。麻省理工学院开发的网格重拓扑算法,通过特征边识别技术将信息丢失率降低至8%。

跨平台协作的障碍也亟待突破。深圳文化遗产中心建立的BIM协同平台,通过IFC中间格式实现了SU模型与Revit的数据互通。该平台在修缮肇庆碉楼群时,使多专业协作效率提升35%,标志着客家建筑保护进入智能化协同阶段。

数字化技术正在重塑文化遗产保护范式。SU模型不仅实现了客家建筑的三维存档,更构建了文化传播的创新载体。未来研究应聚焦于人工智能辅助建模技术的开发,以及数字模型与传统匠作体系的深度融合。建议建立跨学科的"数字匠人"培养机制,使技术工具真正成为文化传承的活化剂。当算法代码与夯土墙相遇,我们正见证着传统建筑智慧在数字时代的创造性转化。