在湘西资水河畔的爱屋湾村,440名农家子弟通过耕读结合走出乡村,其中20余人进入哈佛、北大等世界顶尖学府,这里被称为"学霸村",其奥秘就镌刻在村口的"龚家读书柱"上——"读书成就梦想"。这个现代传奇背后,是绵延两千余年的耕读文化基因。从春秋战国时期《颜氏家训》的"要当穑而食,桑麻而衣",到明代张履祥"读而废耕,饥寒交至;耕而废读,礼仪遂亡"的警世箴言,耕读文化始终是中华文明的精神命脉。如今,当孩子们在校园里绘制耕读主题手抄报时,他们手中的彩笔不仅勾勒着历史记忆,更在续写着文明传承的现代篇章。

文化基因的双螺旋结构

耕读文化的核心密码在于"耕以立身,读以明志"的双向建构。在浙江大学的心理学教授龚浩然家族传承中,这种双螺旋结构展现得尤为清晰:家族成员白天荷锄南亩,夜晚挑灯夜读,将《四民月令》的农事智慧与《齐民要术》的科技思维完美融合。正如张岱年所言,这种"天地人相统一"的宇宙观,使耕读文化既能培育出王祯《农书》这样的科技经典,也能催生陶渊明"既耕亦已种,时还读我书"的田园诗情。

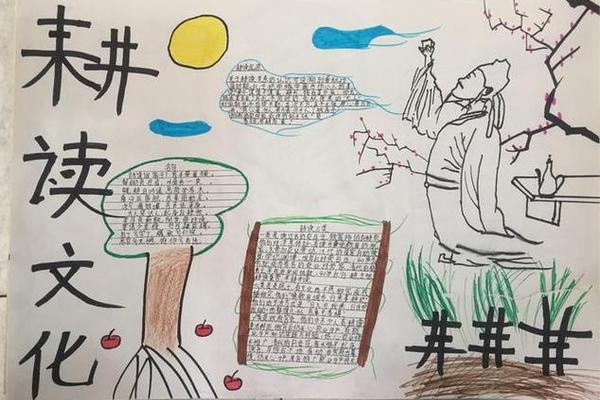

手抄报中的图文布局正是这种文化结构的视觉呈现。左下方的耕田场景与右下方的阅读画面形成对角线呼应,边框中的文字解说构成知识链条,紫色底纹象征着智慧积淀。这种设计暗合了《历代名画记》"书、画同体而未分"的美学理念,将《齐民要术》的实践理性与《归去来辞》的诗意栖居熔铸于方寸之间。

教育场域的范式革命

在石棉县中小学的"刺绣社团"与"茶艺社团"中,学生们通过制作耕读手抄报完成着跨学科的知识整合。他们将《补农书》的二十四节气转化为时间坐标,把"春种、夏长、秋收、冬藏"的农事规律演绎成数学曲线,用色谱分析传统服饰的植物染色技术。这种教育创新印证了杨秀元"耕读兼营,半耕半读"的教学理念,使劳动教育从简单的技能训练升华为综合素养培育。

浙江某小学的"百菜园"项目更是将手抄报转化为实践手册。学生们在种植区记录作物生长数据,将观察结果转化为手抄报中的折线图,用《农政全书》的古代农谚解释现代生态原理。这种知行合一的模式,让王祯"劝农耕、传技艺"的教育理想在数字时代焕发新生,实现了从"纸上谈农"到"田间悟道"的认知跃迁。

乡村振兴的文化引擎

在徽州传统村落的保护实践中,耕读手抄报成为活化文化遗产的创意载体。学生们走访明清古宅,将门楣上的"耕读传家"拓印转化为手抄报设计元素,用AR技术让《耕织图》中的劳作场景跃然纸上。这种创新不仅延续了陈旉《农书》"身历其境,方敢示人"的实证精神,更创造了"数字乡愁"的新型文化空间。

荥经县的"图书交换"活动展示了耕读文化的传播新路径。学生们将手抄报制作成可撕页的"知识种子卡",每张卡片附有二维码链接农耕知识视频。这种"超市化"的知识共享,既保留了张履祥"耕读传家"的文化内核,又注入了"互联网+"的时代基因,使"耕读手抄报"从静态展示转变为动态传播。

未来文明的共生实验

在深圳某国际学校的跨文化项目中,中外学生共同创作双语耕读手抄报,用《天工开物》的插图解构达芬奇的《维特鲁威人》,将《耕织图》与梵高的《播种者》并置对话。这种文化实验印证了沈绪敏教授的研究:耕读文化蕴含的"天人合一"理念,恰与生态文明的可持续发展观形成深层共鸣。当孩子们在电子手写屏上绘制数字版《耕读四季图》时,他们正在创造着传统文化与人工智能的融合范式。这种创新不仅延续了贾思勰"验之行事"的实证传统,更预示着农耕智慧与元宇宙技术的未来融合方向。

站在文明传承的维度审视,每幅耕读手抄报都是微型文化生态系统。它们既承载着《四民月令》的古老智慧,又链接着智慧农业的科技前沿;既延续着"晴耕雨读"的生活美学,又孕育着"数字游牧"的未来图景。当乡村振兴遇上元宇宙,当非遗传承拥抱人工智能,耕读文化的手抄报早已超越纸张界限,成为文明对话的立体场域。这或许正是张岱年所说的"传统优良文化的现代转化"——在保持文化基因的完成适应时代的突变与新生。