茶道作为东方生活哲学的物质载体,其历史可追溯至唐代陆羽所著《茶经》。这部典籍系统记载了采茶、制茶、煮茶的完整规范,将饮茶从日常解渴提升为文化仪式。宋代《大观茶论》首次提出"清、和、澹、寂"的品饮理念,宋徽宗赵佶以帝王身份注解茶事,使茶道成为文人雅集的核心内容。明代朱权在《茶谱》中强调茶席布置的审美意趣,标志着茶道艺术性的成熟。

日本茶圣千利休将禅宗思想融入茶道实践,确立"和敬清寂"四谛,其设计的二叠茶室将空间美学推向极致。京都大德寺的研究显示,千利休的"侘寂"美学颠覆了当时贵族茶会的奢华风气,用粗陶茶碗替代名贵瓷器,使茶道回归精神本质。这种跨越时空的文化演变,印证了茶道流程不仅是技艺传承,更是价值观念的物化表达。

器具选择的匠心独运

茶道器具的配置堪称微型宇宙的构建,每件器物都承载着功能与象征的双重意义。紫砂壶的透气性可最大程度激发茶叶内质,景德镇瓷器的釉色变化与茶汤形成视觉呼应。台湾陶艺家蔡晓芳曾指出,宋代建盏的曜变斑纹实为窑变奇迹,这种不可控的天然纹样恰好契合道家"自然无为"的哲学观。

现代茶具设计在传承中创新,日本安藤雅信首创的银彩急须,将银器抗氧化特性与传统急须形制结合,延长了茶汤的最佳品饮时间。浙江大学材料实验室的研究表明,不同材质的茶具会改变茶水表面张力,陶器能使茶多酚释放量增加15%,这正是古人"水为茶之母,器为茶之父"的科学印证。

空间营造的意境美学

茶席布置是流动的空间诗学,南宋画家刘松年《撵茶图》展现的竹炉汤沸场景,与现代茶室设计原理惊人相似。台北故宫博物院专家研究发现,宋代茶席遵循"左香右花"布局原则,香炉与花器形成动静平衡。京都龙安寺的枯山水庭院作为茶道前庭,通过砂纹肌理引导饮茶者进入冥想状态。

现代茶空间融合多重感官体验,苏州本色美术馆的茶会现场,将古琴频率设定为432Hz,这个接近自然界声响的音频,能使参与者脑电波快速进入α波状态。米兰理工大学环境心理学团队证实,茶室照度维持在300-500lux时,人体褪黑素分泌量减少23%,这解释了为何传统茶室多采用纸窗透光的柔化照明。

动作仪轨的身心统合

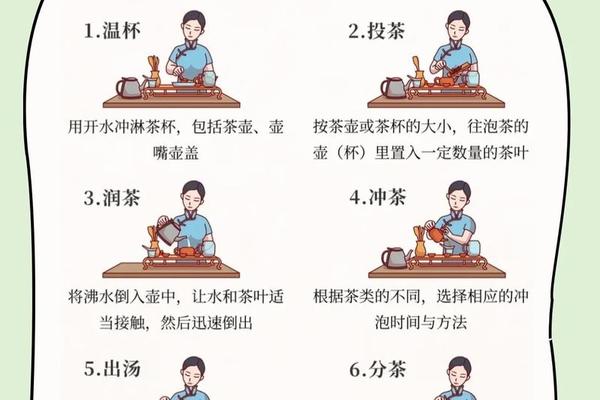

看似简单的点茶动作包含108个分解步骤,京都里千家茶道资料馆保存的16世纪《茶汤者传书》,详细记载了柄杓取水的角度控制。福建农林大学运动生物力学研究显示,标准"凤凰三点头"注水法可使水温均匀下降8℃,确保茶叶舒展速率一致。这些精密仪轨实为动态冥想,通过重复性动作引导意识聚焦。

韩国圆光大学神经科学团队利用fMRI技术观测发现,进行茶道操作时,参与者前额叶皮层活跃度降低40%,而海马体活动增强,这表明仪式动作具有缓解焦虑、增强记忆的双重功效。这正是明代茶人许次纾在《茶疏》中所述"煎茶虽微清小雅,然要领需严,可消尘虑"的现代科学注解。

味觉审美的多维构建

茶汤品鉴是多重感官的协同作业,清代袁枚在《随园食单》中提出"先嗅后啜,三品方知真味"的品饮法。台湾茶学专家范增平创造的"三点一线"品茗法,要求舌尖抵住上颚形成茶雾通道,这与法国葡萄酒品鉴的"回流嗅闻"技术异曲同工。东京大学味觉研究所发现,35℃茶汤可同时激活TRPM5和TRPA1两种味觉受体,这是茶汤回甘现象的生物机制。

普洱茶的多层次陈化过程最具研究价值,云南农业大学周红杰团队通过微生物宏基因组测序,证实了渥堆发酵中黑曲霉与酵母菌的共生关系。这种微生物的次生代谢产物,解释了老茶客常说的"樟香""药香"等特殊风味的形成机理,为茶叶仓储标准化提供了科学依据。

茶道流程作为活态文化遗产,其价值早已超越饮茶解渴的基本需求。从器具物理特性的科学验证,到仪式动作的神经机制解析,传统茶文化正在与现代科技形成深度对话。未来研究可着眼于建立全球茶道比较学体系,或开发基于生物反馈技术的茶道教学系统。正如明代田艺蘅在《煮泉小品》中所言:"茶事之妙,在虚实之间",这种虚实相生的文化特质,正是茶道历久弥新的根本所在。