传统艺术与现代文化的碰撞是当代文化创新的重要趋势,这种结合不仅延续了传统的生命力,也通过现代技术、媒介和审美赋予其新的表达形式。以下是几个典型领域的案例及分析:

一、数字技术与传统表演艺术的融合

1. 《唐宫夜宴》与《洛神水赋》

河南卫视的舞蹈节目通过虚拟现实、3D特效等技术,将唐代乐伎的灵动与洛神“翩若惊鸿”的意境转化为视觉奇观。例如,《唐宫夜宴》结合沉浸式舞台设计,还原盛唐气象;《洛神水赋》则以水下摄影技术呈现“天人合一”的古典美学,成为国内外社交媒体热议的现象级作品。

创新点:技术手段放大传统艺术的细节美,如服饰纹理、舞者神态,同时重构古典叙事的时空逻辑。

2. 环境式越剧《新龙门客栈》

该剧融合影视化分镜、武侠元素与沉浸式互动,打破传统戏曲的舞台限制。2023年首演后,其线上直播吸引超千万人次观看,短视频片段播放量近10亿,成功吸引年轻观众。

创新点:通过多机位镜头和弹幕互动,增强观众参与感,同时保留戏曲唱腔与身段的核心魅力。

二、传统工艺的现代设计与应用

1. 竹编艺术的创新转化

竹编从日常用具升级为建筑与景观设计语言。例如,竹编建筑结合环保理念,利用竹子轻便坚韧的特性,打造兼具传统韵味与现代功能的空间;竹编景观则以篱笆、亭台等形式融入自然,创造“天人合一”的东方意境。

创新点:材料科学与传统工艺结合,回应绿色可持续发展需求。

2. 故宫文创与甲骨文表情包

故宫通过“萌萌哒”IP形象和互动游戏(如“子曰诗云”),将严肃的历史文物转化为年轻人喜爱的文化符号。甲骨文表情包甚至成为社交媒体“斗图”的热门素材,推动古文字普及。

创新点:以生活化、趣味化的设计降低传统文化门槛,激活其日常实用价值。

三、艺术创作的跨媒介实验

1. 顾黎明的符号转换

艺术家顾黎明在《门神》《山水赋》系列中,将年画、敦煌壁画等传统图式解构为抽象油画,通过拼贴、肌理叠加等手法,探讨传统与现代的辩证关系。例如,《门神》系列以油彩模拟木版年画的斑驳感,赋予门神“活生生的意写”。

创新点:传统符号的抽象化处理,形成跨越东西方审美的新语言。

2. 胡伟的综合材料探索

胡伟在《海礁》系列中融合宣纸、矿物颜料与木质构造,通过“做旧”技法呈现历史沧桑感。其作品既保留水墨的细腻,又借助现代材料增强视觉张力,展现“自然与人文的对话”。

创新点:材料的多层次叠加打破媒介界限,重构传统艺术的物质性表达。

四、新媒体传播与互动体验

1. 短视频与直播赋能传统艺术

《典籍里的中国》以综艺形式演绎《尚书》《论语》,通过“古今对话”的戏剧化叙事,让典籍“活”起来;中央民族乐团联合直播平台推出的民乐演出,则以弹幕互动、多视角切换吸引年轻受众。

创新点:碎片化传播适配现代节奏,同时保持内容的深度与专业性。

2. 游戏与国潮IP的跨界联动

如《原神》中的戏曲角色“云堇”以京剧唱腔演绎现代编曲,全球玩家超千万;《黑神话:悟空》将传统神话与虚幻引擎5技术结合,推动中国故事的国际传播。

创新点:游戏作为文化载体,实现传统美学的动态化、交互化表达。

五、全球视野下的文化对话

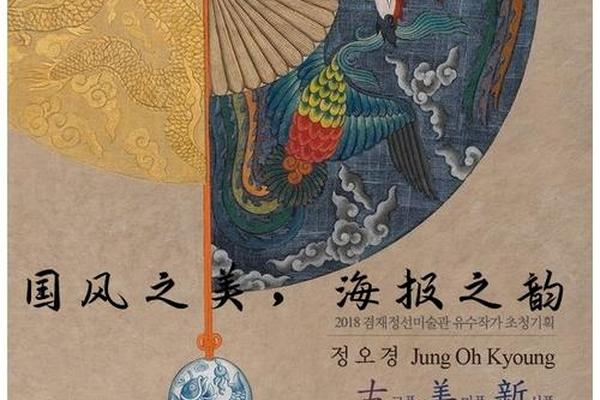

1. “中国风”设计的国际化表达

从李宁“悟道”系列时装到电影《黄金时代》海报,汉字、水墨等元素被转化为国际时尚语言。例如,北京奥运会会徽“舞动的北京”以篆刻为灵感,融合奔跑的人形与开放姿态,成为跨文化符号。

创新点:本土元素与普世价值的结合,如“天人合一”哲学对应环保议题。

2. 传统色彩的当代演绎

敦煌壁画中的石青、朱砂等色彩被应用于手机设计,Pantone年度色“青花蓝”则源自陶瓷工艺,传统色彩体系通过现代设计焕发新生。

创新点:色彩科学与传统美学的结合,回应现代消费审美需求。

传统与现代的碰撞并非简单的“新旧叠加”,而是通过解构、转化与再创造,实现文化基因的延续与迭代。无论是技术赋能、媒介创新,还是跨学科融合,其核心在于以现代语言激活传统的深层价值,使之成为连接过去与未来的动态桥梁。这种碰撞不仅丰富了艺术表达的维度,也为全球化时代的文化认同提供了新路径。