地域文化是指在特定地理区域内,由自然环境、历史传统、人文积淀等多重因素共同作用形成的独特文化体系。它不仅体现了该区域人民的生活方式、价值观念和精神面貌,还反映了自然与人文环境的长期互动。以下是其核心定义及特点的详细阐述:

一、地域文化的定义

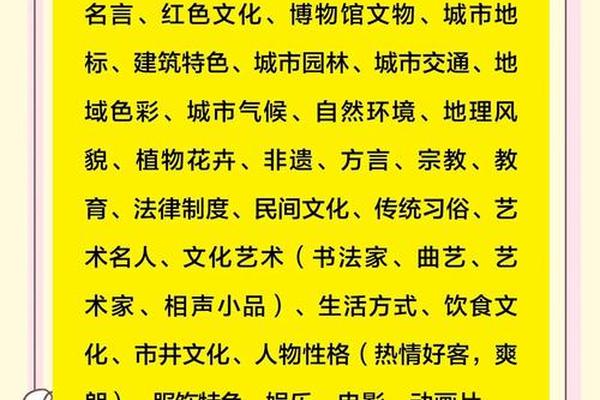

1. 特定地理区域的产物

地域文化以地理空间为基础,受地形、气候、资源等自然条件制约,并与当地历史、民族迁徙、经济发展等社会因素深度融合,形成具有鲜明地域标识的文化形态。例如,中国南方的水稻种植文化与北方的旱作农业文化差异显著,正是自然环境差异的直接体现。

2. 历史与现实的结合

地域文化既包含历史传承的遗产(如传统习俗、方言、民间信仰),也涵盖当下社会发展的文化表现(如现代城市文化)。例如,上海石库门建筑融合了西方殖民风格与本地需求,成为近代移民文化的缩影。

3. 广义与狭义的划分

二、地域文化的特点

1. 地域性与独特性

文化形态与地理环境紧密相关,如北方四合院注重防寒保暖,而南方徽派建筑追求通风透湿。方言、饮食等文化元素也因地域差异形成鲜明特色,例如四川方言的复杂性与粤菜的精致性。

2. 传承性与动态性

地域文化在历史长河中不断演变,既保留核心传统(如妈祖信仰在福建的延续),又吸收外来文化(如大连电视文化对国际元素的融合)。现代城市化进程中,传统文化面临保护与创新的双重挑战。

3. 多样性与包容性

中国地域文化呈现“东西交流、南北并峙”的格局,如敦煌学融合佛教艺术与中原文化,藏学涵盖藏族社会与宗教的多元性。不同文化的碰撞与交融(如晋商文化中的民族互动)进一步丰富了文化内涵。

4. 人文与自然的互动性

自然环境是文化形成的物质基础,如山区居民发展出适应地形的土楼建筑,沿海地区则衍生渔业与海洋信仰。人类活动也改造了自然景观,形成独特的文化景观。

5. 功能性与认同性

地域文化在维系社会凝聚力、塑造地方认同感方面作用显著。例如,方言不仅是交流工具,更是情感纽带和文化身份的象征;传统节庆(如春节、端午节)强化了群体归属感。

三、地域文化的现实意义

在全球化和城市化背景下,地域文化的保护与创新成为重要议题。它不仅是经济资源(如文化旅游开发),更是民族文化多样性的根基。例如,三星堆文化研究揭示了中华文明多元一体的历史脉络,巴蜀文化研究助力地方软实力提升。未来需通过数字化技术、跨学科研究等手段实现传统文化的创造性转化。

总结:地域文化是地理、历史与人文交织的产物,其特点体现为“一方水土养一方文化”。理解其内涵与价值,对文化传承、社会发展和国际交流具有重要意义。