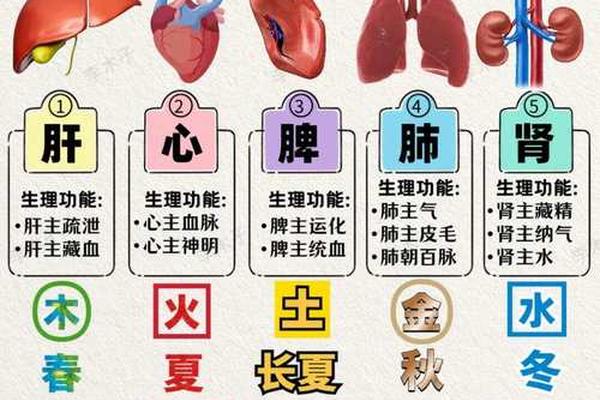

中医文化墙以心肝脾肺肾展板为核心,将人体五脏六腑的生理功能与中医哲学思想深度融合,构建出兼具美学价值与科学内涵的视觉符号系统。这类展板常以水墨山水、木纹雕刻或青花瓷纹样为背景,通过"望闻问切"四诊图景与经络循行图谱的叠加,形成"天人相应"的立体叙事。如北京白云观《内经图》拓片所示,人体脊柱被喻为连绵山脉,肾区绘有农夫耕田象征精气的生化之源,这种隐喻手法使抽象医理具象化。而现代展板设计更融合解剖图示,如山西卫健委发布的五脏定位图,精准标注心在胸中、肾居腰侧的科学位置,形成传统意象与现代医学的双重表达。

从文化符号学视角分析,这类展板实则构建了"体用合一"的认知模型。中国医史博物馆藏清宫彩绘版《内经图》中,十二重楼对应咽喉,鹊桥隐喻任督交汇,将生理结构与宇宙观相联结。这种设计理念在当代展板中演变为"肝木生发"配春景图、"肺金肃降"配秋色渲染的时空对应体系,使观者在视觉体验中自然领悟"肝应东方,通于春气"的藏象理论。

二、五行生克理论的动态可视化呈现

五脏展板通过色彩编码与图形交互,直观展现五行生克乘侮的复杂关系。典型设计如木纹底板上,青色肝木箭头指向红色心火,黄色脾土承接其下,形成相生循环;而肝木根系穿透脾土区块,则警示"木乘土"的病理状态。上海中医药博物馆藏明代医籍插图中,以水车象征"水火既济",丹炉暗喻"心肾相交",这种古典智慧在当代转化为动态LED光带演示系统。

临床案例的可视化是展板教育功能的重要延伸。某三甲医院文化墙采用AR技术,扫描脾区图案即呈现"火不生土"导致的慢性腹泻患者舌象演变过程,配合王琦院士团队研发的脾胃辨证量表,使抽象理论转化为可交互的诊疗指南。这种设计印证了《素问》"五脏相通,移皆有次"的传变规律,更通过现代科技验证了五行理论的临床价值。

三、脏腑功能的文化隐喻与当代诠释

心区展板常以北斗七星图案象征"心为君主之官",这与最新脑科学研究形成有趣对话——复旦大学团队发现心经穴位刺激可调节前额叶皮层活动。肝区多配以松竹梅"岁寒三友",既符合"肝主疏泄"的功能特性,又暗合《黄帝内经》"肝为将军之官"的刚健特质。某中医馆将肝区设计为可旋转的立体拼图,转动角度揭示情志因素对转氨酶水平的影响曲线,实现传统文化符号与现代生物标记物的有机融合。

在脾肺关系的表达上,敦煌医学壁画中的"脾土生金"图示被重新解构:3D打印的肺泡模型嵌套在脾胃消化系统内,实时显示"培土生金法"对COPD患者的FEV1改善数据。这种跨媒介叙事打破传统图文界限,使"脾为生痰之源,肺为贮痰之器"的理论获得分子生物学层面的支撑——研究显示健脾中药可下调TLR4/NF-κB通路,减少肺泡巨噬细胞炎症因子分泌。

四、文化传承与科技创新的协同发展

当前展板设计面临传统意象与现代医学的平衡难题。清华大学美术学院团队提出的"双轨编码法"值得借鉴:展板表层保留水墨丹青的艺术语言,底层嵌入NFC芯片存储脏腑CT断层扫描数据,扫码即可查看三维重建模型。这种"形神兼备"的设计策略,既延续了《内经图》"以景喻脏"的创作传统,又符合循证医学时代的数据可视化需求。

未来发展方向可聚焦多模态交互体验。基于浙江大学"智慧本草"项目经验,设想在肾区展板集成电容感应装置,参观者手掌覆盖即触发不同频率的次声波振动,模拟"命门火衰"与"肾阴不足"的脉象差异。同时结合AI诊断系统,通过面部扫描自动匹配五脏失衡对应的中药组方,将静态展板升级为动态健康管理入口。

中医脏腑文化墙作为传统医学的立体教科书,其价值远超视觉装饰范畴。从《内经图》的山水隐喻到智能交互展板,这种传承创新印证了余艳红局长"守正创新"的发展理念。建议后续研究重点关注两方面:一是建立展板内容与《中医健康服务标准》的对接机制,二是开发跨文化语境下的通用符号系统。唯有将深邃医理转化为普适性认知模型,方能使千年智慧真正"活"在当代人的健康认知中。