徐州剪纸的起源可追溯至汉代,徐州汉画像石中已出现以剪纸为原型的装饰纹样,印证了这一艺术形式与当地文明的共生关系。据《徐州府志》记载,唐代民间已有以剪纸装饰门楣、祭祀祈福的习俗。至明清时期,随着造纸技术与刺绣工艺的发展,徐州剪纸逐渐形成独特风格,既承载着农耕文明的集体记忆,又成为南北文化交融的见证——徐州地处苏鲁豫皖四省通衢,剪纸艺术在此既吸收了北方剪纸的雄浑豪放,又融合了南方剪纸的细腻灵动,最终淬炼出“粗犷中藏精巧,浑厚中含清丽”的独特美学品格。

在传承谱系上,徐州剪纸经历了从家族秘传到社会传播的转变。近代以前,剪纸技艺多由女性通过母传女、婆传媳的方式延续,作品题材多围绕农耕生活与民俗信仰展开。新中国成立后,以王桂英为代表的传承人将剪纸从家庭作坊带入公众视野,其《耕地》《耩地》等作品以刀代笔,将苏北农民的劳作场景凝固成极具张力的艺术符号,被中国美术馆永久收藏。这种从生活实践中汲取创作灵感的传统,构成了徐州剪纸最本质的生命力。

二、刀锋舞动:艺术特色的多维呈现

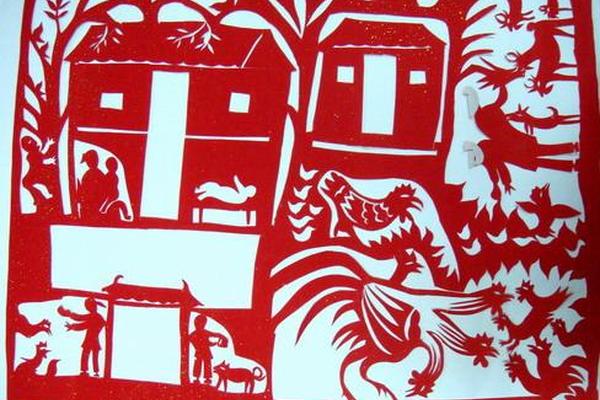

徐州剪纸在技法上呈现出鲜明的二元对立与统一。技法层面分为“剪”与“刻”两大体系:邳州剪纸善用“锯齿型”刀法,构图饱满如汉画像石般雄浑,通过夸张变形手法表现《白蛇传》《花木兰》等戏剧人物的动态神韵;而沛县敬安镇剪纸则以“月牙型”刀法见长,线条如吴带当风般流畅,尤以吴国本创作的《汉风情韵》为代表,将楚汉文化的恢弘气象凝缩于方寸之间。色彩运用上既有单色剪纸的纯粹质朴,也有通过五色叠压实现的换色剪纸,如传统门笺常以红、绿、黄、粉、蓝五色象征五行相生,赋予作品祈福纳祥的民俗意涵。

题材选择上,徐州剪纸展现出“从神坛到人间”的嬗变轨迹。早期作品多表现神话传说与宗教图腾,如《青龙白虎图》中四灵兽的对称布局暗含宇宙秩序观;近代以来则转向现实生活叙事,王桂英的《洗晒床单》以飞扬的衣袂与舒展的肢体语言,将日常场景升华为生命力的赞歌。这种题材转型不仅印证了艺术与时代的共振,更揭示了民间艺人对“艺术源于生活”这一本质规律的深刻把握。

三、薪火相传:非遗保护的创新实践

面对机械化生产对传统手工艺的冲击,徐州建立起“活态传承”与“创新转化”的双轨机制。层面通过设立剪纸博物馆、非遗进校园等措施强化文化认同,如徐州工程学院开设的剪纸选修课,年培养传承人逾百名。传承人群体则积极探索传统元素的现代表达:吴国本历时二十年完成的《千姿丽人图》,将汉代服饰纹样与当代审美结合,在法国卢浮宫展出时引发国际关注;年轻一代传承人于敏利用激光雕刻技术制作的3D立体剪纸,使《彭祖养生图》在保留传统韵味的同时更具视觉冲击力。

数字化保护成为传承体系的新维度。徐州文化馆运用3D扫描技术对2万余件传统纹样进行数据建档,建立全球首个剪纸纹样基因库;抖音平台上的“非遗剪纸挑战赛”吸引超百万用户参与,使剪纸艺术突破地域限制,在虚拟空间获得新生。这种“科技+文化”的融合模式,为非遗传承提供了可复制的实践经验。

四、文化共振:从地方符号到世界语言

作为对外文化交流的“金名片”,徐州剪纸在国际舞台持续释放影响力。2014年APEC会议期间,以《楚汉争霸》为蓝本创作的剪纸屏风成为会场焦点;2022年北京冬奥会颁奖礼服上的冰裂纹图案,其设计灵感正源自徐州剪纸的“断刀法”。这些案例表明,传统技艺通过创造性转化,完全能够承载当代中国的文化叙事。

学术研究则为剪纸艺术注入理论深度。东南大学艺术学院的田野调查显示,徐州剪纸的构图法则与汉代漆器纹样存在同构性,印证了地域艺术风格的历时性延续;德国汉学家施舟人(Kristofer Schipper)在其著作《东方美学密码》中,将徐州剪纸的“留白”技法与道家哲学中的“虚静”观相联系,揭示出民间艺术背后的东方智慧。跨学科研究的深化,正在重塑人们对这一非遗项目的认知维度。

剪不断的文化根脉

徐州剪纸作为活态的文化基因库,不仅保存着楚汉先民的审美密码,更在当代社会激发出蓬勃的创新活力。从王桂英刀尖流淌的乡土记忆,到吴国本笔下跃动的国际语言,这项古老技艺始终在传统与现代的张力中寻找平衡。未来的保护路径需进一步强化“三个结合”:技艺传承与学术研究结合,建立剪纸艺术的理论体系;静态保护与活态利用结合,开发文创衍生品产业链;地域特色与全球视野结合,通过数字技术搭建跨境传播平台。唯有如此,方能让这方剪不断的文化根脉,在全球化的浪潮中绽放恒久光彩。