在人类文明的长河中,儒家与道教作为中华文化的两大精神支柱,始终将“向善”作为建构的核心命题。儒家以“仁者爱人”的入世情怀构建起人伦秩序的道德根基,道教则通过“上善若水”的哲学智慧揭示自然之道与人性本真的深层关联。这两种思想体系虽路径迥异,却殊途同归地指向对人性之善的培育与守护,形成了东方文明特有的道德教化传统。

一、人性本善的理论根基

儒家对善的诠释始于对人性的深度开掘。孟子提出“人性之善也,犹水之就下也”的论断,将向善视为人性的自然趋向,正如水流必然向下般不可逆转。这种理论突破性地将道德自觉内化为生命本能,正如《孟子·告子》所言:“恻隐之心,人皆有之”,四端之心的存在为道德实践提供了先天依据。沈顺福在研究中指出,儒家将“善”定义为“性的圆满发展”,认为道德完善的本质是人性潜能的充分实现。

道教虽未直接论及性善,却通过宇宙本体论构建起向善的形上基础。《道德经》中“上善若水”的隐喻,将善的特质与自然法则相贯通,水“善利万物而不争”的特性揭示出天道至善的本质。葛洪在《抱朴子》中发展了这一思想,提出“欲求长生者,必欲积善立功”的修行准则,将道德实践与生命超越相统一。这种天人同构的哲学观,使向善成为顺应天道的必然选择。

二、道德培育的实践路径

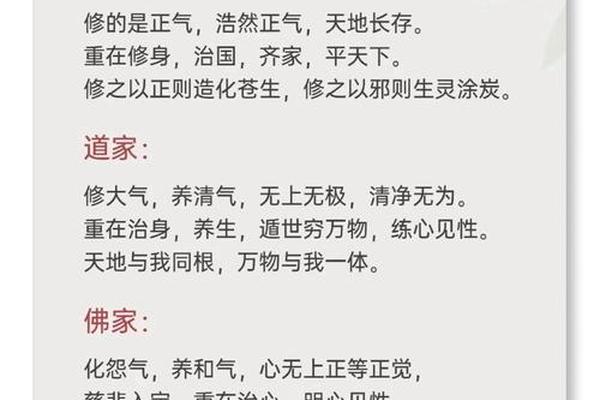

儒家建立了一套循序渐进的道德教化体系。从《大学》“止于至善”的终极追求,到《论语》“克己复礼”的修养功夫,形成了“修身齐家治国平天下”的实践链条。孔子强调“见贤思齐”的模仿机制,孟子主张“扩而充之”的良知培养,朱熹则通过“格物致知”将道德认知转化为实践理性。这种注重日常的教化方式,在《赤松子中诫经》中得到呼应:“常当密祝之,无所不辟”,强调善念的持续滋养对人格塑造的决定作用。

道教开创了独特的劝善实践范式。《道德经》“圣人常善救人,故无弃人”的理念,发展出包容万物的道德境界。道教学者通过量化善恶果报建立道德激励机制,如《赤松子中诫经》详细列举从“为一善神意安定”到“为一千善出群仙”的修行阶梯,这种具象化的道德指引使抽象哲理转化为可操作的行为规范。葛洪更将“慈心于物,恕己及人”列为修仙要义,实现宗教修行与世俗的深度融合。

三、智慧的现代启示

儒家为现代道德建设提供价值根基。李世安的研究揭示,儒家“仁爱”“诚信”“忠恕”等核心价值,与现代人权思想存在深层契合,其“人格尊严”“言论自由”等观念已具备人权思想的雏形。在当代社会治理中,《论语》“道之以德,齐之以礼”的柔性管理智慧,为解决法律刚性不足提供了文化资源。现代学者提出,儒家“成人”理念与马斯洛自我实现理论存在对话空间,为道德人格培养开辟新维度。

道教为生态建构贡献东方智慧。《抱朴子》“临兵斗者皆阵列前行”的九字真言,将道德修为与生存智慧相结合,其“物尽其用”的生态观与当代可持续发展理念不谋而合。道教的“齐同慈爱”思想,超越人类中心主义,建立万物平等的生态,为化解现代文明危机提供思想资源。学者指出,道教“贵人重生”的生命观,可作为生物建设的重要参照。

儒道互补的传统,塑造了中华民族特有的道德人格。从孔孟“杀身成仁”的道德勇气,到葛洪“积善立功”的修行智慧,两种思想在张力中形成动态平衡。这种文化特质在陈明对士大夫精神的研究中得到印证:儒家“格君心之是非”的入世担当,与道教“独善其身”的超越追求,共同构成知识分子的完整人格结构。在价值多元的现代社会,这种互补性为个体道德选择提供了弹性空间。

站在文明对话的视角回望,儒道劝善思想不仅塑造了传统社会的道德秩序,更为解决现代性困境提供了独特方案。未来研究可深入探讨:如何将“仁爱”与“齐同”理念转化为全球共识?怎样实现传统善恶观与现代法治精神的创造性转化?这些课题的破解,或将开创人类道德文明的新境界。正如《中庸》所言:“致广大而尽精微”,对传统智慧的深度开掘,终将在现代社会的土壤中绽放新的生机。