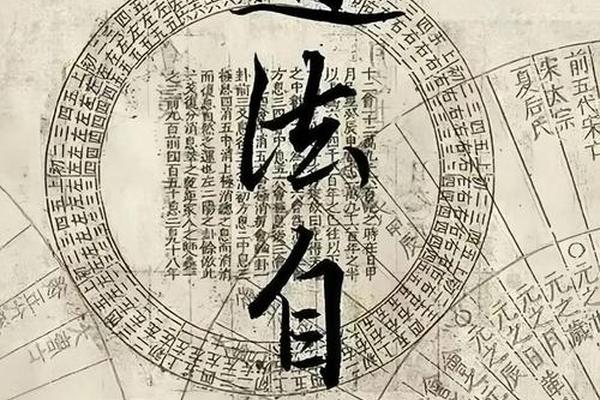

道家思想的核心在于对“道”的体悟。老子在《道德经》中开篇即言:“道可道,非常道”,将宇宙运行的终极规律定义为超越语言表述的“道”。这种哲学并非追求对自然的征服,而是强调人与自然的共生关系。庄子在《齐物论》中以“天地与我并生,万物与我为一”进一步阐释,主张破除主客二元对立,建立整体性认知框架。

现代生态学研究发现,道家“天人合一”的理念与当代生态系统理论高度契合。英国汉学家李约瑟在《中国科学技术史》中指出,道家思想中“道法自然”的原则,本质上是一种尊重自然节律的生态智慧。例如,《道德经》中“生而不有,为而不恃”的论述,与当今可持续发展理念中“代际公平”的原则不谋而合。美国环境哲学家科布(John B. Cobb)更将道家思想视为解决生态危机的哲学资源,认为其能帮助人类重新定位自身在自然中的角色。

有无相生:辩证思维的哲学内核

道家辩证思维体现在对矛盾转化的深刻洞察。《道德经》提出“有无相生,难易相成”,揭示事物对立面相互依存的关系。这种思维方式超越了非此即彼的线性逻辑,例如“大巧若拙”揭示表象与本质的辩证关系,“柔弱胜刚强”则展现以退为进的生存智慧。

德国哲学家黑格尔在《哲学史讲演录》中承认,道家辩证法与其“正反合”理论存在共鸣。现代量子物理学的发展更验证了这种思维的前瞻性——海森堡的测不准原理与老子“道之为物,惟恍惟惚”的描述异曲同工。哈佛大学教授迈克尔·普鸣(Michael Puett)在《道:论中国哲学》中强调,道家辩证思维为处理现代社会的复杂矛盾提供了方法论启示,如经济全球化与本土文化的冲突、科技发展与困境的平衡等。

虚静无为:生命实践的终极境界

“无为”思想常被误解为消极避世,实则蕴含深刻的行为哲学。《道德经》中“为无为,则无不治”揭示的是遵循客观规律的主动性实践。庄子通过“庖丁解牛”的寓言,将这种境界具象化为“依乎天理”的技艺化境,强调通过长期的体悟与修炼达到“从心所欲不逾矩”的状态。

现代心理学研究证实了道家修养方式的科学价值。积极心理学创始人塞利格曼提出的“心流”理论,与道家“坐忘”“心斋”的修炼方法高度吻合。台湾学者陈鼓应在《道家文化研究》中指出,道家“致虚极,守静笃”的修持方式,本质上是通过意识训练重构认知模式,这种训练能够有效降低现代人的焦虑水平。

道治天下:社会治理的理想模式

道家政治哲学主张“治大国若烹小鲜”。《淮南子》提出“太上神化,其次使不得为非”,强调通过社会自组织实现治理。这种思想在汉初“文景之治”中得到实践,通过轻徭薄赋政策创造了社会经济自然恢复的典范。

比较政治学研究显示,道家“无为而治”与哈耶克“自发秩序”理论存在哲学同构性。林语堂在《中国智慧》中分析,道家政治观包含三层智慧:制度设计留白、权力运行节制、民众自主培育。这种治理模式在当代企业管理中同样适用,如谷歌公司推行的“20%自由时间”制度,本质上是为创新保留自然生长的空间。

总结与启示

道家文化精髓跨越时空的永恒价值,在于其为人类提供了认识世界与安顿生命的完整坐标系。从宇宙观到方法论,从个体修养到社会治理,其智慧体系展现出惊人的现代性。在技术异化加剧的今天,重审道家思想具有特殊意义:它既能缓解现代性危机中的精神焦虑,又能为全球治理提供东方智慧方案。未来研究可深入探索道家思想与人工智能、生态城市设计等前沿领域的结合路径,让古老智慧持续焕发新的生机。