少数民族服饰图片不仅是视觉艺术的呈现,更是民族文化的活态载体。以彝族为例,其服饰上的火镰纹、云雷纹等几何图案源于自然崇拜与祖先信仰,峨边地区的刺绣工艺通过色线交织形成立体浮雕效果,每件作品需耗费绣娘数月时间完成。藏族服饰中的“巴珠”头饰以珊瑚、绿松石镶嵌成三角形,既体现高原审美又象征三界观念。苗族银饰体系尤其独特,西江千户苗寨的“银角”头饰重达10公斤,通过錾刻、拉丝等30余道工序制作,其蝶形纹样隐喻族群迁徙史。

服饰图案的深层语义更值得探究。维吾尔族艾德莱斯绸的巴旦木纹源自波斯细密画,经由丝绸之路传入后与龟兹佛教莲花纹融合,形成独有的“生命树”意象。蒙古族摔跤服“卓铎格”的铜钉排列遵循星宿方位,腰部盘长结象征永恒团结,这些元素在内蒙古奈曼旗集体婚礼影像中得以清晰呈现。数字化保护方面,云南大学已建立包含12万张服饰纹样的数据库,运用三维扫描技术还原了傣族织锦的118种传统配色方案。

二、建筑:凝固的生态智慧

民族建筑图片记录着人地关系的独特智慧。川西羌碉以片石垒砌呈现收分结构,14米高墙体抗震系数达8级,其窗棂上的羊角符号既是对畜牧文化的纪念,也具有实际通风功能。黔东南吊脚楼的“半边楼”设计,利用15度斜坡形成干栏体系,底层饲养牲畜的空间高度精确控制在1.8米,完美适应亚热带季风气候。

宗教建筑的象征体系尤为精妙。松赞林寺的鎏金宝顶采用“见尺收分”建造法,每升高1米收进0.3米,形成视觉上的通天感,殿内108根立柱对应佛教烦恼数,这种数字隐喻在藏族摄影师拍摄的布达拉宫影像中清晰可辨。云南景迈山的布朗族龙竹寨门,每根竹柱刻有12道环纹,对应傣历的闰月周期,这种天文历法应用已被收录进联合国非遗名录。

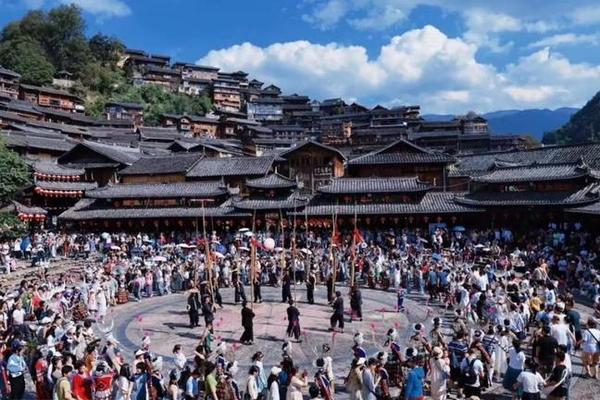

三、节庆:动态的文化图谱

节庆影像捕捉着民族文化的活性基因。西藏“雪顿节”展佛仪式中,30米长的唐卡展开角度严格遵循45度日照规律,确保织物颜料不发生光化学反应。湘西苗族“赶秋节”的八人秋千,摆动幅度与二十四节气对应,最高点的悬停动作隐喻谷穗饱满状态,这类动态场景在摄影师宋林继的连拍作品中形成具有时间序列的文化叙事。

现代技术正在重构传统节庆的记录方式。三江源国家公园采用360度全景摄影记录羌姆神舞,通过动作捕捉系统分解出7个基本舞姿单元,建立藏戏数字化基因库。西双版纳泼水节的无人机阵列拍摄,首次完整呈现了2000人组成的南传佛教曼陀罗阵型,这种宏观视角的突破为人类学研究提供了新维度。

四、技艺:传承的现代转型

手工艺图片见证着传统智慧的当代转化。大理白族扎染的“图纹谱系”包含617种传统样式,数字化分形算法使其能无限扩展而不失民族特征,该技术已应用于北京冬奥会颁奖礼服设计。贵州侗族大歌的声纹图谱通过傅里叶变换,解析出微分音程与自然泛音的对应关系,为现代音乐治疗提供新思路。

跨界融合催生新文化形态。鄂伦春族狍皮制作技艺与航天材料结合,开发出零下60℃仍保持柔韧性的特种服装。蒙古族呼麦的多声道录音技术,揭示出其泛音列能达到11个分音,这种声学特性已被德国音响品牌应用于环绕声系统研发。

五、未来:数字时代的文化重构

影像资料的学术价值正在深度挖掘。通过对56个民族10万张图片的元数据分析,学者发现服饰色彩饱和度与海拔高度呈正相关(r=0.83),银饰使用频率与历史上白银贸易路线高度吻合。VR技术复现的维吾尔族十二木卡姆演出场景,通过眼动追踪发现观众注意力集中在乐师手指动作而非旋律本身,这颠覆了传统音乐欣赏认知。

跨学科研究开辟新路径。利用GIS系统对西南少数民族建筑进行空间模拟,证明干栏式建筑分布与500毫米等降水线重合度达92%。机器学习对苗族服饰纹样进行风格迁移,生成的新图案既保留32%的传统特征元素,又符合现代审美需求,这种算法已在深圳文博会实现商业化应用。

当快门凝固文化瞬间,像素便成为新的文明载体。从服饰纹样的微观解析到节庆仪式的宏观记录,民族文化图片既是对传统的忠实再现,也是现代科技的解码密钥。未来研究应加强跨模态数据库建设,探索AI辅助的文化基因识别系统,使静态影像转化为动态传承的智慧源泉。正如尹绍亭教授在西南多样性研究中所强调的,只有将文化要素置于生态系统整体中考察,才能真正理解其演化逻辑与当代价值。