剪纸艺术作为中国最古老的民间工艺之一,其历史可追溯至纸张普及前的“镂空”艺术实践。早在商周时期的青铜器纹饰中,便可见其雏形。汉代造纸术革新后,剪纸逐渐脱离贵族装饰范畴,成为百姓节庆、祈福的重要载体。唐代诗人李商隐笔下“镂金作胜传荆俗”的记载,印证了剪纸在民俗活动中的普及。至明清时期,剪纸已形成南北两大风格体系:北方以河北蔚县剪纸为代表,采用阴刻点染技法,作品如窗花般绚丽;南方则以扬州剪纸为典型,线条柔媚流畅,尤以花卉题材见长。

这种艺术形式的文化内核,体现于其符号系统中。蝙蝠象征“福到”,莲花寓意“清廉”,葫芦谐音“福禄”,这些意象不仅是审美表达,更是农耕文明集体记忆的载体。在陕西民间,剪纸甚至被用作家族历史的叙事媒介,老艺人通过剪出的图腾传递族群信仰。这种“以形载道”的特性,使剪纸超越了手工艺范畴,成为中华文化基因的活态传承。

二、简易剪纸的技法体系与美学原理

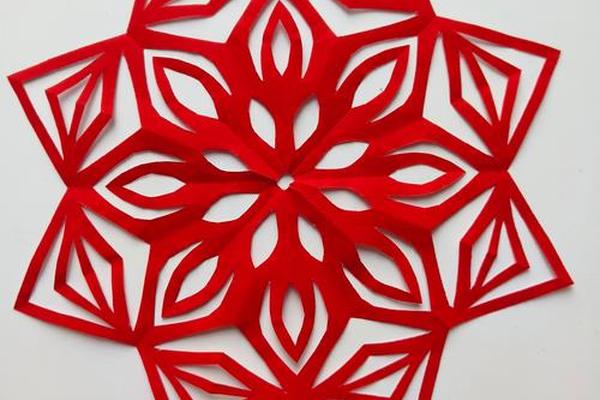

现代简易剪纸的核心技法可归纳为“折、画、剪”三要素。基础折叠法包括四角对称折、六角雪花纹折等,通过几何折叠实现图案的镜像复制。以八瓣花剪纸为例,将正方形纸对角折叠三次后,只需绘制单瓣轮廓,剪裁后展开即得完整对称图形。这种“化繁为简”的智慧,降低了创作门槛,使儿童也能快速掌握。

纹样设计遵循“意象造型”法则。陕西剪纸艺人常将动物眼睛放大三倍以传神,山东窗花则通过夸张植物形态强化装饰性。初学者可从蝴蝶、雪花等对称图案入手,其锯齿纹、月牙纹等基础元素组合,既锻炼手部精细动作,又培养空间想象力。工具选择亦具讲究:100克彩色卡纸既能保证挺括度,又便于儿童安全剪裁;笔刀与圆头剪刀的配合使用,可兼顾细节雕刻与整体轮廓处理。

三、传统工艺的现代转型与创新实践

在数字技术冲击下,剪纸艺术正经历创造性转化。设计师将镂空技法应用于服装设计,通过激光切割实现传统纹样与现代面料的融合,如立体牡丹剪纸转化为连衣裙的蕾丝装饰,既保留工艺精髓又增强服装层次感。文创领域则出现“电子剪纸”概念,艺术家将剪纸过程数字化,结合投影技术创作动态光影作品,这种跨界尝试让古老技艺焕发新生。

教育层面的创新同样值得关注。上海嘉定区推出的“海派生肖剪纸”课程,将十二生肖与STEAM教育结合:学生在剪裁机械猴图案时,需计算齿轮传动比以保证关节活动。北京某些小学开发剪纸编程教具,儿童通过编码控制机械臂完成复杂剪纸,这种“传统工艺+人工智能”的模式,正在重构手工教育的内涵。

四、手工教育的社会价值与实施路径

心理学研究表明,剪纸活动对儿童心智发展具有多重益处。折叠过程中的几何思维训练,可提升空间认知能力;纹样创作时的意象转化,有助于右脑形象思维开发。在老年群体中,剪纸更被证实具有延缓认知衰退的作用,日本某些养老院将其纳入艺术治疗体系,通过集体创作改善社交能力。

教育实践中需注意分层教学策略。针对学龄前儿童,可采用“撕纸替代法”,用泡沫纸降低操作难度;中学生则可尝试多层套色剪纸,在叠加不同颜色卡纸的过程中理解色彩构成原理。社区教育中,陕西非遗传承人创造的“故事剪纸”教学法颇具启发性:学员先聆听民间传说,再将情节转化为剪纸连环画,这种文化沉浸式学习显著提升创作深度。

剪纸艺术的未来图景

从黄土高原的窑洞窗花到巴黎时装周的剪纸高定,这门古老手艺正在完成从民俗符号到普世艺术的蜕变。其未来发展需关注三个维度:技艺传承方面,建立“大师工作室+数字档案馆”双轨制,利用3D扫描技术保存濒危纹样;产业创新方面,开发可降解剪纸材料,响应生态环保需求;教育推广方面,将剪纸纳入国家美育课程标准,编写分级教材。正如剪纸艺术家张桂兰所言:“每张剪纸都是时空对话的密语”,这门承载千年文明密码的艺术,必将在现代语境中续写新的传奇。