中秋节作为中国四大传统节日之一,其文化历史跨越数千年,融合了自然崇拜、农耕文明、家国情怀与人文精神,成为中华文化传承的重要载体。以下从起源、发展、文化内涵及现代传承等方面梳理其历史脉络与精神内核:

一、历史起源:从自然崇拜到节日定型

1. 先秦至汉代的萌芽

中秋节的雏形可追溯至上古时代的“秋夕祭月”活动。《周礼》中已有“中秋献良裘”“中秋夜迎寒”的记载,但此时的“中秋”仅为节气概念,尚未形成节日。古人视月圆为宇宙和谐的象征,帝王于秋分祭月,祈求丰收与国泰民安。汉代开始出现赏月习俗,但未固定日期。

2. 唐代的定型与诗化

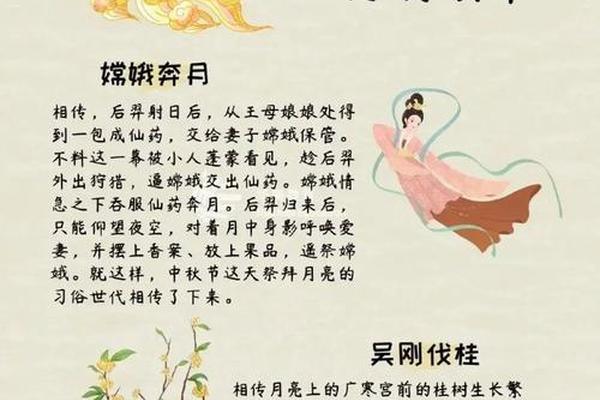

唐代是中秋节正式确立的关键时期。《唐书·太宗记》明确记载“八月十五中秋节”,赏月之风盛行,文人墨客以诗寄情,如张祜、白居易等留下大量咏月诗篇,赋予中秋浓厚的人文色彩。此时的中秋节融合了嫦娥奔月、玉兔捣药等神话传说,成为兼具自然审美与情感表达的节日。

3. 宋元明清的世俗化发展

宋代中秋被定为全民节日,《东京梦华录》记载百姓“争占酒楼玩月”,月饼作为节令食品普及,寓意团圆。明清时期,中秋习俗更趋家庭化,如祭月时设“月光位”、妇女归宁团聚,强调人伦亲情。

二、文化内涵:团圆、家国与诗意栖居

1. 团圆与思乡的永恒主题

中秋以月圆象征人圆,成为游子寄托乡愁的载体。杜甫“月是故乡明”、苏轼“千里共婵娟”等诗句,将个人情感升华为民族共同记忆。月饼、赏月等活动强化了家庭团聚的文化仪式感。

2. 家国情怀的精神升华

中秋节不仅是个体情感的抒发,更承载着家国一体的价值观。古代文人借中秋诗篇表达对社稷的关切,如韩愈被贬时写下“人生由命非由他”的慨叹,将个人命运与家国兴衰相连。近代以来,中秋更成为凝聚民族认同、祈愿祖国统一的纽带。

3. 自然与人文的交融

中秋习俗融合了自然崇拜与诗意生活。赏月、饮桂花酒、玩花灯等活动,体现了古人“天人合一”的哲学观。神话传说如嫦娥奔月、吴刚伐桂,则以浪漫叙事解释自然现象,赋予节日神秘色彩。

三、习俗传承:从古礼到现代创新

1. 传统习俗的延续

2. 现代语境下的创新

当代社会通过科技与文化创意赋予中秋新活力。例如,数字月饼、线上灯谜会、中秋主题文创产品等,既保留传统内核,又贴近年轻群体。公益活动如慰问孤寡老人、社区联欢会,将“团圆”扩展为社会和谐的理念。

四、当代价值:文化基因的赓续与全球传播

1. 文化认同与民族凝聚力

中秋节作为全球华人共同的文化符号,在海外华人社区通过舞狮、庙会等活动强化文化归属感。其“和合”理念与团圆精神,成为中华文化软实力的重要组成部分。

2. 传统节日的现代转化

通过教育、媒体与非遗保护,中秋文化融入现代生活。例如,学校开展“中秋诗会”、博物馆复原古代祭礼仪轨,使年轻一代在参与中理解文化深意。

中秋文化历经千年,从自然时序的刻度演变为民族精神的象征,其核心始终是“团圆”与“和谐”。在全球化与现代化的今天,中秋节的传承不仅是对传统的守护,更是对中华文化生命力的激活。正如古语所言:“月圆人圆事事圆”,这一节日将继续以诗意的形式,连接过去与未来,个体与国家,成为中华文明生生不息的见证。