在人类文明史上,宋代文化犹如一颗璀璨的明珠,其光芒穿透千年时空,至今仍在东亚文化圈中熠熠生辉。这个被海外学者称为"东方文艺复兴"的时代,不仅实现了传统儒学的创造性转化,更在科技、艺术、市民文化等维度开创了全新的文明范式。南宋时期,文化重心南移带来的地域性革新,与商品经济勃兴催生的市民意识觉醒,共同塑造了独具特色的文化品格,其影响甚至远及近代欧洲的文明进程。

理学体系的哲学突破

宋代文化的首要特征在于儒学思想的哲学化重构。程颢、程颐兄弟提出的"天理"概念,将传统儒学从规范提升至宇宙本体的哲学高度。朱熹继承二程学说,构建起以"理气论"为核心的理学体系,强调"存天理灭人欲"的道德实践路径。这种思想革新并非闭门造车,而是融合了佛教心性论与道家宇宙观,如陆九渊提出的"心即理"命题,实际上借鉴了禅宗"明心见性"的修持方法。

理学的发展呈现出鲜明的实践转向。南宋书院制度的兴盛,使理学思想通过白鹿洞书院、岳麓书院等教育机构向社会各阶层渗透。朱熹在《白鹿洞书院揭示》中强调"博学、审问、慎思、明辨、笃行"的治学方法,将形而上的哲学思辨转化为具体的教育实践。这种思想传播模式,使得理学不仅停留在士大夫阶层,更通过蒙学教材《三字经》《千字文》等深入民间。

文学艺术的多元繁荣

宋代文学实现了雅俗文化的双向突破。在精英层面,苏轼开创的"以诗为词"将词体提升至与诗并尊的地位,其《念奴娇·赤壁怀古》展现的豪放词风,打破了"词为艳科"的传统窠臼。李清照则通过《声声慢》等作品,将女性视角引入文学创作,形成独特的"易安体"风格。而市民阶层的文化需求催生了话本小说,如《碾玉观音》等作品,开创了白话叙事的先河。

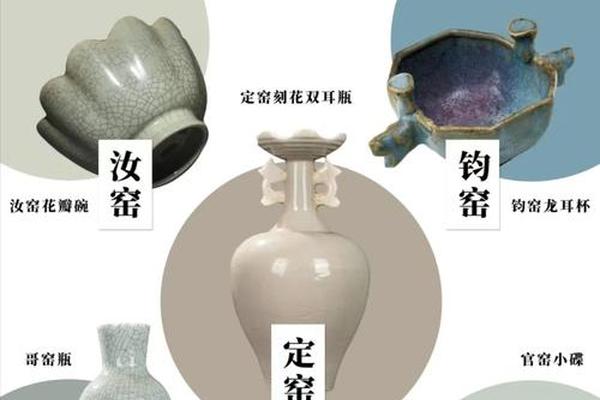

艺术领域呈现出技术突破与审美革新并行的特征。张择端《清明上河图》采用散点透视法,以5米长卷记录汴京市井百态,这种纪实性绘画风格在夏圭《溪山清远图》中发展为"残山剩水"的构图范式。陶瓷艺术方面,景德镇窑工创造的青白瓷技术,将瓷器透光度提升至"青如天,明如镜"的境界,这种工艺革新与理学"格物致知"精神形成奇妙呼应。

科技文明的范式革命

宋代科技最显著的特点是理论总结与实用技术的结合。沈括《梦溪笔谈》系统记载了活字印刷、指南针应用等107项科技成果,其中对磁偏角的发现比欧洲早四个世纪。水运仪象台的创造,更是将天文观测精度提升到每日误差小于1秒的水平。这种科技突破不仅源于经验积累,更得益于科举制度推动的知识分子群体扩大,使得"儒匠"阶层得以形成。

技术传播机制发生根本转变。毕昇活字印刷术的出现,使书籍生产成本降低90%,知识传播速度呈指数级增长。临安府刻书业的繁荣,催生了世界上首个版权保护法规"禁擅镌",这种知识产权意识的萌芽,与当时商品经济发展密切相关。武器的军事化应用,则推动了冷兵器向的过渡,改变了战争形态与城市防御体系。

市民文化的自觉兴起

瓦舍勾栏的兴盛标志着市民文化空间的成型。临安城内23处瓦舍每日上演杂剧、影戏、说书等百余种娱乐项目,这种综合性所兼具"赏、饮、赌、玩"功能,满足新兴市民阶层的感官需求。周密《武林旧事》记载的"社会"组织已达170余个,包括蹴鞠社、清乐社等专业团体。

世俗审美呈现出雅俗交融的特征。士大夫在保持"文人画"高雅格调的也开始关注市井题材,李嵩《货郎图》对市井商贩的细致刻画,反映了精英阶层对世俗生活的审美观照。这种文化下移现象,在饮食领域表现为"四司六局"职业服务机构的出现,将贵族礼仪转化为市民可消费的文化商品。

文化形态的世俗转向

知识传播呈现出平民化特征。科举制度录取人数较唐代增长十倍,造就了百万规模的读书人群体。活字印刷推动的"书籍革命",使苏轼文集在生前即有多种刻本流传,陆游自称"六十年间万首诗"的创作量,正是文化生产大众化的缩影。这种变化催生了新型文化消费模式,临安书铺"日销书籍数千册"的盛况,标志着文化权利从精英垄断向市民共享的历史性转变。

价值观念发生深刻重构。朱熹"格物致知"说引导知识分子关注现实问题,陈亮、叶适等永嘉学派学者更直接参与商贸活动。这种价值转向在文学中表现为杨万里"小荷才露尖尖角"对日常生活的诗意捕捉,在哲学领域则体现为陆九渊"六经注我"的主体性觉醒。就连皇家礼制也出现世俗化倾向,宋徽宗设立画院吸纳民间画工,打破传统画匠的阶层壁垒。

站在当代回望宋代文化,其最宝贵的遗产在于开创了传统与现代的对话可能。理学体系对道德理性的建构,为东亚社会提供了持续的精神资源;科技突破中蕴含的经验主义方法,暗合近代科学精神萌芽;市民文化的繁荣则预示了现代社会文化消费模式的雏形。未来的研究或许可以进一步深入三个维度:宋代文化传播的媒介技术影响、市民意识与早期现代性的关联、文化融合过程中地域性因素的转化机制。这种跨越古今的对话,不仅能更清晰地勾勒中华文明演进的内在逻辑,也为当代文化创新提供历史镜鉴。