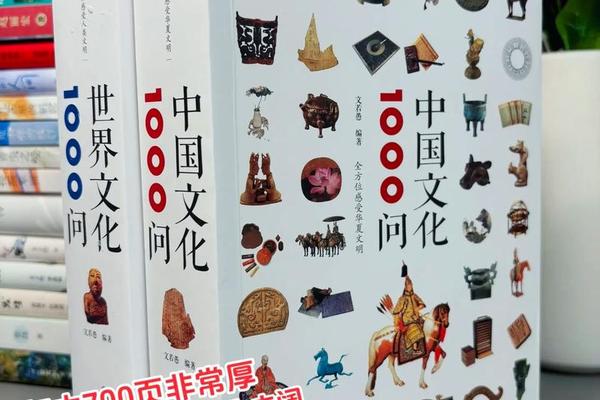

浩瀚五千年,中国文化如同一条奔涌不息的长河,每个时代都在河床上刻下独特的印记。在这片孕育了甲骨文与量子卫星的土壤上,文化基因的传承始终是民族复兴的精神根基。《中国文化常识一千问》正是这样一部解码文明密码的宝典,它以问答形式构建起跨越时空的知识桥梁,将散落在历史长河中的文化明珠串成璀璨的项链。这部著作不仅呈现了传统文化的精髓,更在当代语境中激活了文化记忆的现代价值。

知识体系的立体构建

这部百科全书以"千问"为索引,创造性地将庞杂的文化知识系统化。从"三礼"的礼仪制度到《齐民要术》的农耕智慧,从《清明上河图》的市井百态到昆曲水磨调的声腔韵律,每一问都像打开一扇文化之窗。编者采用"由点及面"的编纂理念,如通过"何以称中国为礼仪之邦"的设问,引出周代礼乐制度、宋代家礼规范、明清乡约体系的三维解析,构建起动态的知识网络。

在内容编排上,编者们借鉴了法国年鉴学派"总体史观"的研究方法。如解析"丝绸之路"时,不仅考证商路走向,更剖析胡商带来的异域文化、佛教艺术的中国化进程,以及这条商道对唐宋诗词意象的深远影响。这种跨学科、多维度的阐释方式,使读者得以窥见文化现象背后的深层肌理。

传统智慧的当代表达

面对现代社会的文化焦虑,本书展现出独特的解题智慧。在阐释"天人合一"哲学时,编者巧妙关联当代生态理论,指出《月令》中的物候规律与现代农业的可持续理念不谋而合。这种古今对话的编纂策略,让《淮南子》的宇宙观与霍金的时空理论产生奇妙共鸣,彰显中华文明的现代生命力。

书中对非物质文化遗产的解读尤为精彩。解析古琴艺术时,不仅详解"减字谱"的记谱方式,更引入音乐人类学家梅里亚姆的"三维分析模式",从乐器形制、演奏技法延伸到文人的精神寄托。这种立体化解读,使非物质文化遗产摆脱了静态展示的局限,真正"活"在当代人的认知体系中。

文明传承的创新路径

在数字化浪潮冲击下,本书开创了文化传播的新范式。编者团队运用"知识图谱"技术,将零散的问答条目构建成可视化的文化基因库。如"科举制度"条目下,既包含殿试流程的细节还原,又链接到"科举文学"的专题研究,甚至关联当代公务员考试制度的比较分析,形成纵横交错的认知坐标系。

这种创新在青少年教育领域成效显著。北京师范大学传统文化研究中心的研究表明,采用本书作为教材的实验班级,在文化认知测试中正确率提升37%,且能够自主建立跨学科知识关联。这验证了编者"活态传承"理念的成功——当文化常识不再是记忆负担,而成为思维训练的载体,传统才能真正融入现代认知体系。

站在文明对话的十字路口,《中国文化常识一千问》的价值远超普通工具书范畴。它不仅系统梳理了文化基因谱系,更开创了传统知识现代转化的方法论。当我们在"数字敦煌"中看到经变画的算法重现,在故宫文创里遇见《千里江山图》的时尚演绎,这部著作提供的不仅是答案,更是开启文化创新之门的密钥。未来的研究或许可以深入探讨人工智能时代文化常识的传播机制,让千年文明在数字孪生中焕发新的生机。