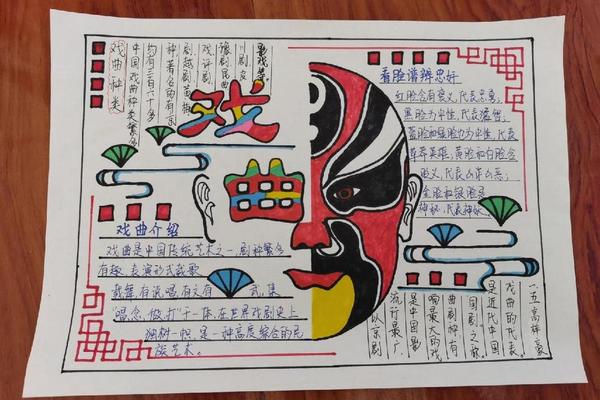

戏剧文化手抄报的核心在于通过视觉符号与文字信息的有机融合,构建起传统文化与现代教育的桥梁。模板设计需以系统性思维统筹布局,通常包含主标题区、知识模块区、艺术装饰区三大部分。主标题区应选用书法体或传统纹样字体,如建议的《戏曲文化》标题置于画纸正上方,配以云纹、脸谱等元素强化文化属性。知识模块区的划分可参考提出的“京剧起源”“脸谱欣赏”“名段解读”等板块分类,通过分栏式或环绕式排版形成视觉节奏。

在内容编排上,需兼顾知识深度与趣味性。如强调通过《霸王别姬》等经典剧目解读戏曲故事性,而则建议加入“台上一分钟,台下十年功”等梨园谚语,形成认知与情感的双重渗透。艺术装饰区的设计可借鉴展示的千库网模板,运用水袖、折扇等戏曲符号作为边框元素,使图文空间形成呼吸感。

二、视觉符号体系构建

色彩语言是戏剧手抄报设计的关键密码。指出红色主调与金色辅助色的搭配最能体现戏曲的华贵特质,如线稿模板中红脸关羽的脸谱设计,既符合“忠勇”符号语义,又形成视觉焦点。渐变色的运用可参考提到的“色彩叠加”手法,在蟒袍纹样处采用金红渐变,增强立体感。

图形元素的提炼需遵循符号学原则。展示的熊猫办公模板将生旦净丑行当特征转化为简笔画人物,的非遗手抄报以程式化的水袖曲线分割版面,皆体现传统美学的现代转译。对于戏曲道具的绘制,建议采用“虚实结合”原则——如马鞭用简笔勾勒,背景战旗则用模糊处理营造空间纵深感。

三、知识谱系的多维呈现

戏剧手抄报的内容架构应形成知识树状网络。主干知识包括归纳的五大剧种特征,分支知识可延伸至整理的32条梨园谚语。在京剧流派介绍时,可借鉴提出的“梅尚程荀”对比分析法,配合的“名角肖像+唱腔特点”图文对照模板,构建起立体认知体系。

对于戏曲美学原理的阐释,建议采用“概念具象化”策略。如将“虚拟性”特征转化为“一桌二椅”的舞台图示,用“三五步走遍天下”的谚语解读程式化表演。在介绍脸谱文化时,可参考线稿模板的色块标注法:红色表忠勇、白色表奸诈、黑色表刚直,形成直观的色彩语义词典。

四、教育功能的实现路径

作为文化传播载体,戏剧手抄报需实现认知建构与价值引导的双重功能。红色主题设计指南提出的“历史事件+英雄人物+当代传承”三维框架,可迁移至戏曲文化传播:通过《锁麟囊》剧目解读仁爱精神,用梅兰芳蓄须明志事例诠释民族气节。实践性模块设计可参考的步骤指导,设置“我的戏曲初体验”写作区,引导学生在临摹脸谱、学唱选段中深化认知。

跨学科融合是提升教育效能的新方向。如将戏曲唱腔与数学节拍知识结合,形成“西皮二黄”的节奏分析图表;用物理原理解读靠旗的力学平衡。建议的“双重曝光”技法,可用于表现戏曲传承的时间维度——将老艺术家与青年演员形象叠印,喻示文化血脉的延续。

五、创新设计与未来展望

数字技术的介入为传统手抄报注入新活力。展示的千库网在线编辑系统支持AR脸谱预览,的线稿模板可通过扫描生成3D戏曲人物动画。这些技术创新不仅增强互动体验,更契合Z世代的信息接收习惯。在内容生产层面,可建立戏曲知识数据库,如提出的“京剧行话辞典”模块,通过二维码链接云端资源库实现内容扩容。

未来设计应注重文化基因的现代表达。借鉴的“破格处理”理念,将传统纹样解构重组为波普艺术风格;运用的“字体情绪理论”,把工尺谱符号转化为装饰字体。在传播策略上,可参考的“红色主题+童趣表达”模式,开发戏曲主题手账本、校园剧游卡牌等衍生产品,构建沉浸式文化传播生态。

戏剧文化手抄报既是美学教育的载体,更是文化DNA的传承媒介。从的基础模板到的前沿设计理念,本文系统梳理了主题定位、视觉表达、知识建构的多维方法论。在数字化浪潮中,传统手抄报需完成从静态展示向动态交互的转型,通过AR增强现实、跨媒介叙事等手段,让年轻一代在创作过程中真正理解“生旦净末丑”背后的人文精神。建议教育机构与非遗保护单位合作开发标准化素材库,同时鼓励基于地域剧种的特色模板创新,使这一传统美育形式持续焕发时代生命力。