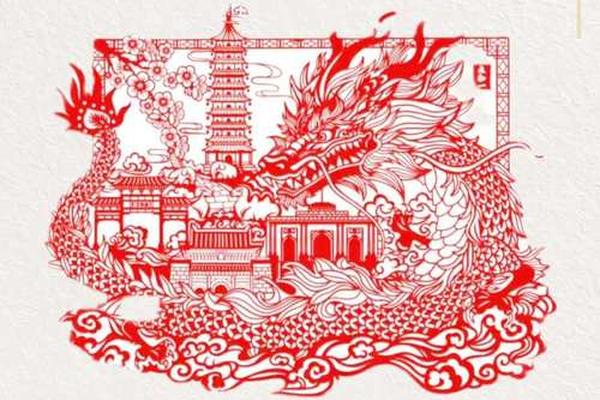

在人类文明的浩瀚长河中,非物质文化遗产犹如流动的基因密码,将先民智慧镌刻进当代生活。作为联合国教科文组织认证的人类非遗代表作,中国剪纸艺术以刀尖上的诗意为载体,不仅传承着千年农耕文明的集体记忆,更在数字化浪潮中展现出惊人的文化韧性。这项发轫于汉代金箔镂刻技艺的民间艺术,历经魏晋宗教剪纸、唐宋节庆装饰、明清民俗融合的淬炼,至今仍在陕北窑洞的窗棂上、岭南祠堂的祭坛前、闽南红砖厝的灯笼里绽放异彩。

非遗基因的文化解码

非物质文化遗产作为活态文化DNA,其核心价值在于承载群体认同与精神信仰。联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》将之定义为"被各社区、群体视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识技能及其相关工具、物器、手工艺品和文化场所"。剪纸艺术完美契合这一定义:山西广灵染色剪纸中的二十四节气图式,蕴含着农耕社会的物候智慧;福建漳浦戏曲脸谱剪纸,凝固着地方剧种的程式化美学;而陕西安塞的抓髻娃娃剪纸,则是原始生殖崇拜的图腾遗存。

人类学家项飚在《跨越边界的社区》中指出,非遗的存续本质是文化实践者与传统的持续性对话。这种对话在剪纸传承中体现为"口传心授"的师徒制:82岁的国家级传承人库淑兰,仍坚持用方言口诀传授陕西旬邑彩贴剪纸的"破形"技法;浙江乐清细纹刻纸大师林邦栋,独创"刀尖转腕"的运刀心法,使细如发丝的"鱼鳞纹"得以完美呈现。这些活态传承机制,构成了抵御文化同质化的天然屏障。

时空交织的技艺图谱

考古发现将剪纸起源推至北朝时期,新疆吐鲁番阿斯塔那古墓出土的"对马团花"剪纸,证实这项技艺至少已绵延1500年。宋元时期,剪纸与陶瓷装饰、漆器镶嵌工艺深度融合,吉州窑独创的剪纸贴花技术,使凤凰纹样在茶盏上获得永生。明清以降,剪纸的地域特征日趋明显:扬州文人剪纸讲究"画意入剪",佛山铜衬剪纸追求"金碧辉煌",而胶东半岛的窗裙剪纸则发展出叙事性连续构图。

中央美术学院非遗研究中心2019年的田野调查显示,现存236种剪纸流派中,有47种面临传承断代危机。这种危机反而催生了创新转化:河北蔚县将点染技法与动漫IP结合开发的《大圣归来》系列剪纸,在年轻群体中引发收藏热潮;广东潮阳剪纸传承人陈传生与3D打印团队合作,使传统"阳刻"技艺突破二维平面限制。这种传统与现代的碰撞,印证了社会学家费孝通"文化自觉"理论的当代实践。

媒介嬗变中的文化重生

数字技术为非遗传播开辟了新维度。清华大学非遗数字化保护团队研发的AR剪纸系统,用户通过手势识别可在虚拟空间体验"折剪"技法。更具突破性的是区块链技术的应用:南京艺术学院推出的非遗数字藏品平台,将剪纸作品的创作过程分解为若干"文化基因单元",每个单元的哈希值永久上链,既保障了创作者权益,又实现了文化元素的模块化重组。

教育领域的创新实践同样令人振奋。杭州市拱墅区试点"非遗STEM课程",将剪纸技艺分解为几何拓扑、材料力学、色彩构成等跨学科知识点。美国汉学家艾朗诺在《物质文化与艺术史》中强调,这种解构式传承不是对传统的背离,而是通过现代认知框架重建文化认同。数据显示,参与该项目的学生传统工艺认知度提升73%,文化自信指标增长58%。

站在文明对话的维度,剪纸艺术正成为跨文化理解的柔性媒介。2023年威尼斯双年展中国馆的《纸的文艺复兴》特展,策展人吴洪亮用激光剪纸装置重构《韩熙载夜宴图》,意大利观众在光影交错中读懂了东方美学的时间观。这种超越语言的文化编码,印证了艺术史家巫鸿提出的"物象的转译"理论——传统技艺通过当代转译获得跨文化穿透力。

非遗保护不应是博物馆式的封存,而需在动态传承中实现创造性转化。建议构建"三位一体"保护体系:运用数字孪生技术建立剪纸基因库,在教育体系中植入活态传承模块,通过文化授权机制激活传统元素的经济价值。未来的研究方向可聚焦于非遗元素的语义网络构建,运用人工智能解析纹样符号的文化隐喻,为传统技艺的现代化表达提供认知图谱。唯有让剪刀与代码共舞,才能使纸上乾坤永续流转。