江西乐平,这座被誉为“中国古戏台之乡”和“赣剧发源地”的城市,承载着四百余年的戏曲文化积淀。乐平市文化馆作为国家级非物质文化遗产“古戏台营造技艺”的保护单位,不仅是地方文化传承的枢纽,更通过活化传统与创新实践,让赣剧这一古老艺术在新时代焕发新生。从遍布城乡的458座古戏台到万人空巷的惠民演出,从匠人锤凿的精雕细琢到数字时代的云端传播,乐平以文化馆为核心,构建起传统戏曲的立体传承网络。

二、历史根脉与文化基因

赣剧在乐平的兴盛,源于其独特的文化土壤。明代“乐平腔”作为赣剧的重要支派,奠定了地方戏曲的声腔基础。民间流传的“三天不看戏,做事没力气”谚语,生动诠释了赣剧与乐平人生活的深度交融。乐平市文化馆通过系统梳理赣剧文献、抢救濒危剧目,如《虹桥赠珠》《杨门女将》等经典剧目的复排,使历史文本转化为舞台上的鲜活演绎。

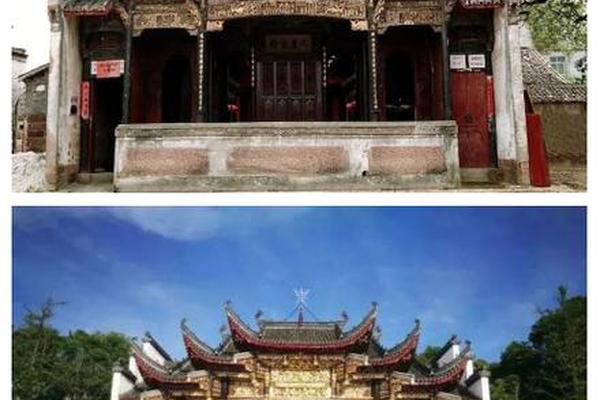

古戏台作为物质载体,与赣剧形成共生关系。文化馆联合古建商会,推动传统营造技艺的活态传承。镇桥镇浒崦村的“晴雨台”历经四百年仍保留完整榫卯结构与藻井扩声设计,其木雕人物故事与楹联题刻成为研究戏曲美学的实物档案。乐平市博物馆副研究员余庆民提出,古戏台的保护需兼顾物质形态与无形文化,通过“饶派建筑”概念的提炼,构建地域文化标识。

三、创新传播与群众参与

面对现代文化冲击,乐平市文化馆开创“线上线下双轨并行”的传播模式。通过抖音、微信直播平台,赣剧演出实现日均20万次点赞量,年轻观众占比提升至35%。文化馆馆长程慧主导的“赣剧进校园”项目,在13所中小学开设课程,结合动画、短视频等媒介重塑青少年认知。

群众参与机制的设计进一步激活文化生命力。洪岩镇水上古戏台的建成,融合传统工艺与文旅功能,每年吸引超10万人次观演;曹家村村民自发筹资80万元建设仿古戏台,并点名邀请市赣剧团演出,展现“众筹文化”的新范式。文化馆组建的“乐赣轻骑兵”志愿团队,年均下乡演出400余场,将《芦花荡》《牡丹对药》等剧目送至田间地头,形成“群众演、群众看”的参与式生态。

四、产业融合与学术探索

乐平市以文化馆为枢纽,打通“非遗+产业”链条。古戏台营造技艺衍生出40余家古建修复企业,年产值达40亿元,业务覆盖全国。洪岩景区依托水上古戏台打造沉浸式文旅IP,2023年国庆期间接待游客11.5万人次,带动周边餐饮、住宿收入增长31%。国家文物局原副局长张柏指出,这种“保护性开发”模式既延续工匠精神,又创造经济价值,为非遗产业化提供范本。

学术研究为传承注入理论支撑。2022年“古戏台文化传承人与学者跨界对话”活动汇聚全国专家,探讨戏台建筑声学、数字建模等前沿课题。中国艺术研究院刘托教授强调,需建立“动态保护档案”,通过三维扫描记录古戏台营造技艺流程,实现技艺传承的标准化。乐平市赣剧团艺术室主任张勇透露,未来计划与高校合作开发VR赣剧体验系统,推动传统艺术的科技转化。

五、未来路径与发展启示

乐平戏曲文化的当代实践,为非遗传承提供多重启示:其一,构建“主导+社会参与”的协同机制,如文化馆与古建商会的联动;其二,探索“传统内核+现代表达”的创新路径,如直播技术与戏曲美学的融合;其三,打造“文化认同+产业赋能”的可持续发展模式,如古戏台文旅综合体的开发。

未来研究方向可聚焦于戏曲数字化保护体系的完善、跨区域文化品牌的联动(如与景德镇陶瓷文化的结合),以及国际传播路径的探索。正如中国社会科学院研究员黄湘所言:“古戏台不仅是建筑遗存,更是中华文化对外交流的‘隐形大使’。”乐平若能以赣剧为媒介,在“一带一路”框架下开展戏曲巡演,或将开启传统文化国际传播的新篇章。

乐平市文化馆的实践证明,传统戏曲的复兴绝非简单的复古,而是通过创造性转化形成与现代生活的深度连接。从雕梁画栋的古戏台到云端飞舞的弹幕互动,从耄耋匠人的斧凿声声到少年学子的唱念做打,这座千年戏乡正以文化自信为底色,书写着非遗活态传承的时代答卷。