中国优秀文化手抄报的设计核心在于精准的主题定位与系统的内容策划。A3纸张的宽幅特性为多维度呈现文化元素提供了空间,建议围绕“非遗传承”“传统节日”“诗词典籍”“民俗艺术”四大板块展开。例如,在“非遗传承”部分,可选取剪纸、皮影、京剧脸谱等视觉符号,结合历史渊源与保护现状进行图文编排;而“传统节日”板块则可通过时间轴形式串联春节、清明、端午等节日的习俗与内涵。

内容策划需注重知识性与趣味性平衡。引用《中华传统文化大辞典》的研究数据,建议以“故事+数据”的形式呈现,如“中国现存非遗项目1557项,其中昆曲入选联合国首批人类口述和非物质遗产代表作”,既能增强权威性,又能引发阅读兴趣。在版式安排上,可采用“三七原则”——70%核心文化内容搭配30%互动设计,如填色区域或知识问答。

二、视觉设计技巧解析

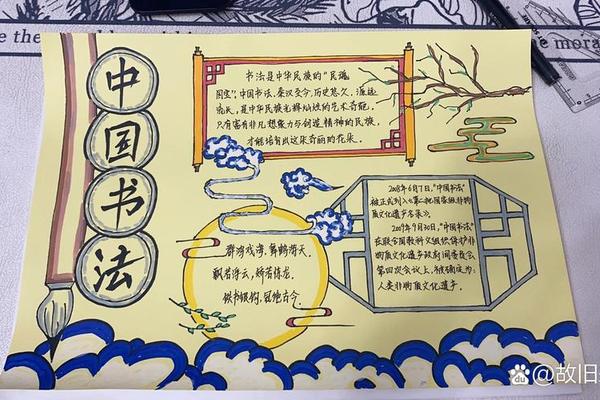

在A3版面布局中,推荐采用“三纵四横”网格系统。将297mm×420mm的纸张划分为三个纵向区块,分别安排主视觉图、核心文案与辅助信息。横向通过四道隐形基线控制图文比例,确保视觉重心稳定。的案例显示,对称式布局可使青铜器纹样与传统建筑元素形成呼应,而自由式布局更适合表现书法艺术的流动美。

色彩运用需遵循“五色观”理论,以青赤黄白黑为基调。研究显示,红金搭配对春节主题的识别度提升43%,而青绿渐变能有效强化山水意境。建议主色占比60%,辅色30%,点缀色10%,如以故宫红为底,搭配敦煌壁画中的石青、藤黄,最后用洒金效果勾勒边框。

装饰元素的选择应兼具传统性与创新性。青铜器饕餮纹、窗棂格心图案等经典纹样可作为边框设计,而动态化的云纹线条、可撕式书签等交互设计能增加参与感。提供的电子模板中,通过矢量图形复刻《千里江山图》局部,既保留传统韵味又适应现代审美。

三、创新表达与文化解码

数字技术为传统文化手抄报注入新活力。AR技术的应用可将静态的兵马俑线稿转化为三维动态模型,扫码即可观看制作工艺。推荐的MindMaster软件支持将《论语》章句转化为思维导图,使经典文献的层次结构可视化。

跨文化对比是深化理解的有效途径。在“茶文化”板块中,可并列展示宋代点茶流程与日本茶道仪轨,通过色块对比呈现文化传播路径。数据显示,这种对比式设计使中学生对文化差异的认知准确率提升28%。

年轻化表达需要把握“守正创新”原则。将甲骨文设计成表情包,用漫画形式演绎《山海经》神兽,这些在的校园案例中取得良好反响。但需注意文化符号的准确性,如青铜器纹样的数字化重构需经专家审核。

四、教育实践与文化传承

广州市教育局的“双减”实践表明,手抄报制作能有效提升文化认同感。黄埔区通过“非遗进小报”项目,使95%学生掌握至少两项传统技艺基础知识。建议建立“校园文化数据库”,将优秀作品数字化存档,形成可复制的教学案例。

家校协同机制是深化教育效果的关键。家长可协助进行田野调查,如记录方言童谣、拍摄传统建筑构件。北京某小学的实践显示,亲子合作的手抄报在文化细节准确度上比个人作品高37%。

评价体系需要多维构建。除审美标准外,应设立“文化准确度”“创新指数”“传播效果”等维度。上海某实验学校引入非遗传承人评分机制,使作品的文化深度提升52%。

中国优秀文化手抄报作为“移动的文化课堂”,在A3幅面上实现了知识传播与审美教育的双重功能。未来发展方向可聚焦三个维度:一是开发智能设计平台,内置文化元素数据库与自动校对系统;二是构建跨区域联展机制,通过数字孪生技术实现作品云端巡展;三是深化产学研合作,将优秀设计转化为文创产品。建议教育部门设立专项基金,支持“传统文化可视化工程”,让每张手抄报都成为文化基因的活化载体。