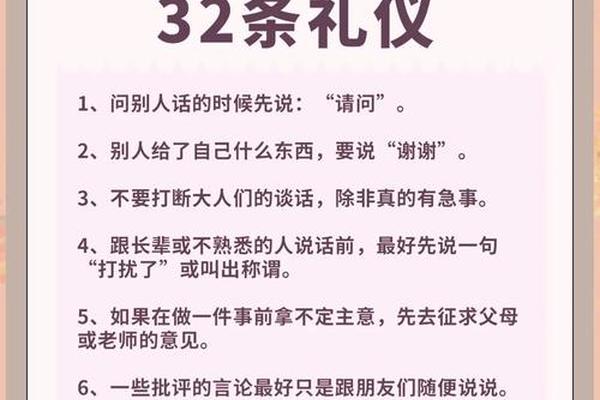

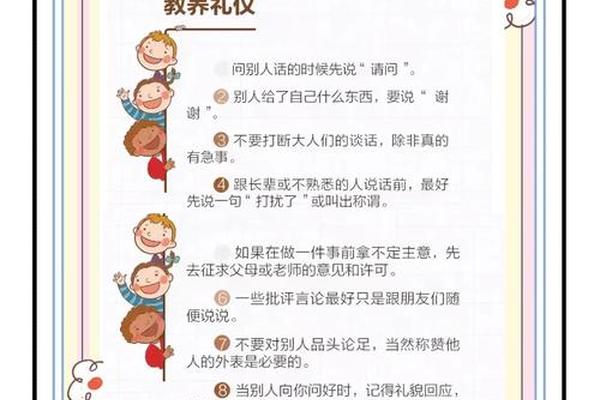

以下是中国传统礼仪教养中适合教导孩子的32条核心规范,结合古代典故与现代生活场景整理而成,涵盖家庭、社交、公共场合等多方面,建议家长通过言传身教帮助孩子养成文明习惯:

一、家庭礼仪根基

1. 尊长有序:对父母长辈使用敬称,如“您”“爷爷”,不可直呼姓名;主动问候晨昏定省(如早晚问安)。

2. 餐桌规范:用餐时等长辈先动筷,不翻拣菜肴,不剩饭剩菜,饭后主动整理餐具。

3. 尊重隐私:进入他人房间前敲门,未经允许不翻看私人物品。

二、社交礼仪核心

4. 礼貌用语:常说“请”“谢谢”“对不起”,接电话先自报家门,不打断他人谈话。

5. 尊重他人:不嘲笑他人外貌、缺陷,不背后议论或传闲话,保守秘密。

6. 做客与待客:做客时不大声喧哗、不乱动物品;待客时主动递茶倒水,送客至门口。

三、公共场合教养

7. 环境维护:不随地吐痰、乱丢垃圾,轻声说话不影响他人。

8. 秩序遵守:排队不插队,乘电梯“先出后进”,公交车上主动让座。

9. 文明观影:观影时关闭手机声音,不踢前排座椅,不剧透或大声讨论。

四、传统礼仪典故(深化理解)

10. 曾子避席:曾子听孔子讲学时起身离席站立,以示尊师。

11. 程门立雪:杨时冒雪站立门外等待老师程颐醒来的尊师典范。

12. 千里送鹅毛:缅伯高以鹅毛表诚心,体现“礼轻情意重”的诚信精神。

五、现代延伸教养

13. 网络礼仪:线上交流用敬语,不发表攻击性言论,保护他人隐私。

14. 时间观念:守时不迟到,约定事务提前沟通变更。

15. 情绪管理:公共场合控制情绪,不哭闹或恶语相向。

教育建议:通过《漫画礼仪教养》等书籍以故事形式引导孩子,家长以身作则示范礼仪行为(如主动问好、遵守交通规则),并在日常生活中及时纠正不恰当举止,如打断谈话时提醒“等别人说完再开口”。传统礼仪与现代规范结合,可培养孩子成为谦逊有礼的社会成员。