中国传统文化历经数千年的积淀,形成了以哲学思想、观念、自然观为核心的独特体系,其精髓主要体现在以下几个方面:

一、“和合”思想:和谐共生的核心理念

“和合”是中国传统文化的核心精神,强调人与自然、人与人、人与社会的整体和谐。

1. 多元统一:儒家倡导“和为贵”,认为“礼之用,和为贵”,将“和”视为处理人际关系的最高准则(《论语·学而》);道家提出“天人合一”,主张人与自然的统一,如老子所言“人法地,地法天,天法道,道法自然”。

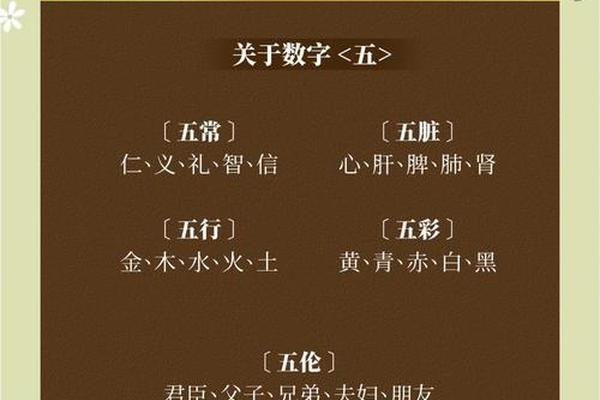

2. 社会和谐:儒家描绘的“大同社会”强调“天下为公”,主张通过“仁义礼智信”等规范实现社会秩序;道家则提倡“无为而治”,主张统治者顺应自然规律以达成政治和谐。

3. 文化融合:佛教传入后与儒道“和合”,形成“因缘和合”的哲学观,进一步丰富了中华文化的包容性。

二、“天人合一”的哲学根基

这一思想体现了中国传统文化对宇宙与人类关系的深刻认知:

1. 自然观:道家强调“道法自然”,认为人类行为应遵循自然规律;儒家则主张“民胞物与”,将自然化,如《周易》所言“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”。

2. 身心统一:孟子提出“万物皆备于我”,主张通过修身达到与天道的契合;禅宗的“心物一元”思想亦强调主体与客体的圆融。

3. 实践意义:现代视角下,“天人合一”倡导生态保护与可持续发展,为解决环境问题提供智慧。

三、中庸之道:平衡与适度的智慧

中庸是儒家思想的核心方法论,强调“不偏不倚”的辩证思维:

1. 社会:孔子提出“己所不欲,勿施于人”,主张通过推己及人实现人际平衡;《中庸》将“致中和”视为天地万物运行的根本。

2. 政治治理:儒家主张“政通人和”,道家提倡“以正治国”,均强调执政者需把握适度原则,避免极端。

3. 个人修养:中庸之道要求个体在情感与理性、欲望与节制之间找到平衡,如“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和”。

四、人本主义与集体主义

中国传统文化以人为中心,注重集体利益与道德实践:

1. 儒家的人本思想:孟子主张“民为贵,社稷次之,君为轻”,强调民生为本;儒家如“孝亲”“忠信”旨在构建家庭与社会的和谐关系。

2. 集体至上:儒家提倡“克己复礼”,主张个人融入集体,如“三纲五常”虽含等级色彩,但本质是维护群体秩序;道家则以“少私寡欲”倡导个体与社会的协调。

3. 道德实践:传统价值观如“诚信”“勤俭”“廉耻”等,至今仍是社会道德建设的重要资源。

五、儒释道互补的文化格局

三家思想共同构成中国传统文化的多元内核:

1. 儒家治世:以“仁政”“礼治”规范社会,强调入世与责任。

2. 道家修身:主张“无为”“逍遥”,追求精神自由与自然和谐。

3. 佛家修心:以“慈悲”“因果”引导向善,融合中国本土文化后形成独特的禅宗思想。三家在“自修”“人本”等层面殊途同归。

六、价值观的现代转化

传统文化的精髓在当代仍具生命力:

1. 和谐社会的构建:“和合”思想为化解社会矛盾、促进国际和平提供理论支持。

2. 文化自信的根基:如“天人合一”等理念成为应对全球性挑战的文化资源。

3. 创新性发展:社会主义核心价值观吸收“诚信”“友善”等传统元素,实现古今价值的融合。

中国传统文化的精髓不仅体现在哲学思想中,更渗透于生活方式、艺术表达与社会实践中。其核心精神——和谐、平衡、人本与道德——既是历史积淀的成果,也是当代文化创新的源泉。正如钱穆所言,“天人合一”是中华文化对人类未来的最大贡献,而如何在现代语境下激活这些智慧,仍需持续探索与实践。