陶艺文化是人类文明的重要象征,其起源与发展深刻反映了社会、技术及审美的演变历程。以下从起源动因、历史阶段和技术革新三个维度,解析陶艺文化的形成与演进:

一、起源动因:自然与文明的碰撞

1. 技术突破与生存需求

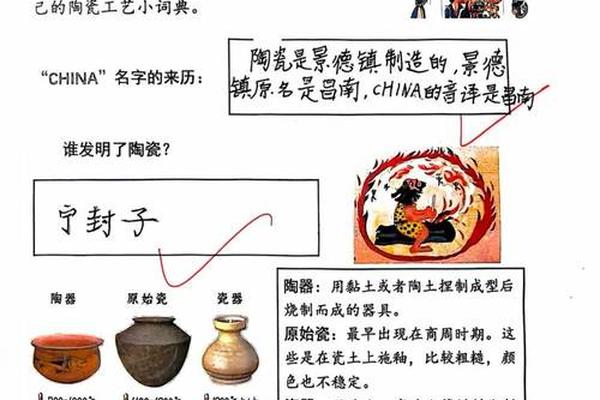

陶艺的诞生源于人类对火与黏土特性的认知。考古证据表明,中国江西仙人洞遗址出土的陶器碎片可追溯至距今约2万年,是目前已知最早的陶制容器。原始陶器以手捏成型,用篝火低温烧制,主要用于炊煮食物(如谷物、水产),通过高温改变食材结构,提升可食用性。西亚地区早期陶器(约公元前9000年)则用于烹饪和运输,而非储存。

2. 文化象征的萌芽

新石器时代彩陶(如仰韶文化)通过几何纹饰和动物图案表达原始信仰,而龙山文化的黑陶以“薄如纸、声如磬”的工艺展现礼器功能,标志着陶器从实用器向精神载体的转变。商代白陶模仿青铜器纹样,成为权力象征,体现了阶级分化对工艺的影响。

二、历史阶段:技术与艺术的螺旋演进

1. 早期文明(新石器时代至秦汉)

2. 艺术高峰(唐宋至明清)

3. 现代转型(20世纪至今)

20世纪80年代,西方“当代陶艺”观念引入中国,打破传统实用主义框架,强调个人表达与实验性创作。陶艺从工艺美术转向纯艺术领域,出现学院派、民艺派等多元风格。例如宜兴紫砂壶将书法、篆刻融入造型,兼具实用与收藏价值。

三、技术革新:驱动形态变迁的核心力量

1. 成型工艺:从手捏、泥条盘筑到轮制技术(龙山文化快轮),再到现代电动拉坯机,效率与精度不断提升。

2. 釉彩革命:商代原始青釉、汉代铅釉、唐代三彩釉、元代青花钴料、明清珐琅彩,每一次釉料突破都重塑审美范式。

3. 烧制科学:烧成温度从早期800℃提升至元代瓷器的1300℃以上,窑炉从龙窑、馒头窑到现代电窑,控温技术决定材质性能(如瓷器的致密化)。

四、文化互鉴:全球化视野下的陶艺

陶艺的发展始终伴随文明交流。唐代三彩受波斯钴料影响,明清广彩专为外销设计;反之,中国制瓷技术经阿拉伯传入欧洲,催生麦森瓷器等仿制品。当代陶艺更通过国际展览、双年展等平台,实现传统技法与装置艺术、数字技术的跨界融合。

陶艺从原始生存工具发展为文化符号,其历史本质是“技术—艺术—社会”三者的互动史。无论是新石器时代的彩陶图腾,还是当代实验性陶艺装置,陶土始终承载着人类对自然材料的征服欲望与美学想象。未来,陶艺或将在环保材料(如生物陶瓷)与数字制造(3D打印)领域开辟新维度,延续这一古老艺术的现代生命力。