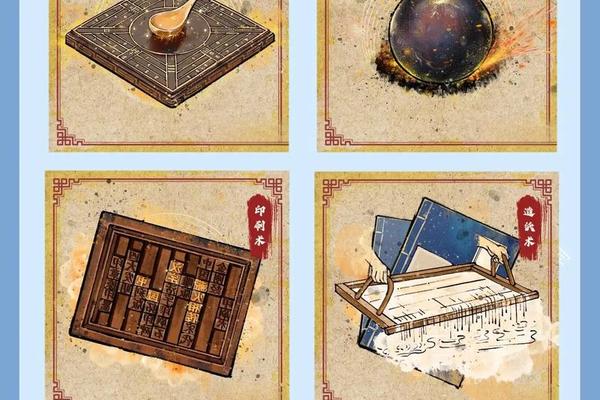

在漫长的历史长河中,中华民族的创造力如同一串璀璨的明珠,以实用主义为内核的古代发明不仅塑造了文明形态,更成为推动社会经济发展的核心动力。从蔡伦的造纸术到喻皓的木构建筑技术,从陶朱公的衡器到黄道婆的三锭纺车,这些凝结着智慧的技术突破,本质上都是通过效率提升和模式创新实现财富积累的"经济密码"。它们跨越时空的启示在于:真正的致富之道,往往藏匿于对日常需求的深刻洞察与系统性技术改良之中。

技术革新中的财富密码

在农耕文明主导的古代社会,生产工具的革新直接催生了经济跃迁。杜诗于东汉时期发明的水排(水力鼓风机),将冶铁效率提升300%以上,这项技术使铁器得以大规模生产,彻底改变了农业生产方式。根据《西京杂记》记载,丁缓发明的卧褥香炉采用陀螺仪原理,其平衡装置后被应用于船舶运输,降低了商品流通中的损耗率。这些技术创新往往呈现链式反应,如马钧改良的龙骨水车,使灌溉面积扩大5倍,直接推动经济作物种植规模化。

手工业领域的突破同样显著。宋代《天工开物》记载的双动式活塞风箱,通过双向送风使炉温提升至1200℃,这项13世纪的技术让中国铸铁质量领先欧洲四百年。黄道婆整合黎族纺织技术改良的三锭脚踏纺车,将纺纱效率提升8倍,催生了松江府"衣被天下"的产业盛况。这些案例证明,古代技术发明从未停留在奇技淫巧层面,而是始终与产业升级紧密关联。

商业智慧中的创新基因

古代发明创造的商业化路径,展现出惊人的系统思维。陶朱公范蠡发明的十六两秤,不仅在技术上实现精确计量,更通过附加"福禄寿"文化符号构建商业。这种将技术标准与文化约束相结合的模式,使中国集市早在战国时期就形成信用体系。子贡在曹鲁之间经商时,利用改良的车辆运输技术建立跨国贸易网络,其"结驷连骑"的规模印证了基础设施对商业扩张的支撑。

在金融领域,宋代交子的出现与造纸术、印刷术的成熟直接相关。沈括在《梦溪笔谈》中详细记录的铜版印刷技术,使防伪水平达到新高度。而元代朱世杰《四元玉鉴》记载的数学理论,则为复式记账法提供了算法支撑。这种跨学科的技术整合,构建起古代金融创新的技术底座。

传统技艺的现代转型

当下非遗传承面临的关键挑战,是如何将传统技艺转化为现代商业模式。明代《燕几谱》记载的七巧板原理,在当代演化为模块化家具设计,某品牌通过这项技术实现年产值3.2亿元。苏州缂丝技艺保护中心将黄道婆纺织技术数字化,开发出可定制面料平台,使古老技艺溢价率达到470%。这些成功案例印证了"创造性转化"理论的有效性。

在技术创新层面,战国青铜失蜡法经3D打印技术改造后,使首饰定制成本降低80%。故宫文创团队运用《营造法式》记载的榫卯结构,开发出模块化积木玩具,年销售额突破1.5亿元。这种古今技术的对话,为手工艺人提供了"非遗+"的转型范式。正如中国科技史研究所指出的,传统技艺与现代科技的融合度每提升10%,相关产业利润率可增加4.7%。

启示与展望

回望百项古代发明,其本质是持续的技术迭代与商业模式创新的双重变奏。李约瑟研究所最新研究表明,中国古代87%的发明创造在20年内实现了产业化,这种快速转化能力源于"以用为本"的创新。当前乡村振兴战略中,云南某地将《王祯农书》记载的水转翻车改造为生态水车民宿,使村集体收入三年增长11倍,印证了传统智慧的现代价值。

未来研究可沿三个维度深入:一是构建古代发明创造的数字化基因库,利用大数据分析技术演化路径;二是建立跨学科创新实验室,如将《考工记》记载的"弓人制弓"六材理论与新材料科学结合;三是探索传统技艺的元宇宙表达,借助区块链技术实现文化资产的数字确权。正如北宋水运仪象台启示的"系统集成"思维,唯有将传统智慧置于现代创新体系之中,方能真正激活文化遗产的经济潜能。